أدب القاع والهامش: جيل Z في المغرب واستعادة الأدب السفلي

في ضوء الاحتجاجات المغربية التي يقودها الجيل Z، هل باتت استعادة أدب القاع في المغرب كمجدد للوعي ومختبر له أمراً ضرورياً؟

لا يحيا الأدب، بوصفه درباً من دروب الفن، إلا عبر المقاومة بمعناها الدولوزي (نسبة إلى جيل دولوز)، وهي في المقام الأول فعل إبداعي يعارض قوى السيطرة والهوية الثابتة، فاتحاً "خطوط الانطلاق" و"الصيرورة" نحو أساليب جديدة للوجود والتفكير.

بهذا يصبح الأدب اليوم غير قابل للحياة إلا عبر الكتابة كتصريف فعلي، وإبداعي، ولغوي لفعل المقاومة، ما يجعل الأخيرة تعيش في الهواء الطلق للأدب المنبعث من سيرورة رياح المخيلة المنتعشة، المسنودة إلى عزيمة الكائن من أجل التحرر من أثقال الواقع وأعباء السياسة وأغلال الثابت والراسخ.

إذ لم يعد الأدب المعاصر مرتهناً إلى سلطة اللغة، وإنما إلى تجربة هشاشتها وانفلاتها. ولم يعد وعداً بالخلاص بالمعنى الهيغلي، إذ بات تمريناً على النجاة من فائض المعنى، الذي يثقل النص بالسرديات الكبرى والأوهام ومن التشويش العام، وحتى من الغرق في العالم الذي صار يكتب نفسه بلغة الخوارزميات، ومن قوة القهر اليومي تحت وطأة "لا تغيير ولا إصلاح"، حيث تعمل السلطة على تكريس صوت واحد لبناء "الإنسان ذي البعد الواحد" الذي يؤمن ولا يفكر، ويسمع ويطيع، ويؤمر فيفعل، ويعيش الواقع من دون أن ينتبه إلى ما يقع، في ظل ما يسميه البعض "زمن التفاهة".

لذلك، يعمد بعض الكتاب إلى مواجهة هذه "السلطة" عبر نصوص أدبية "مقاومة" و"محتجة" و"مستفزة" و"متمردة"، تشتغل على أسس رمزية تستدعي الخيالي والتاريخي، أو عبر لغة مجازية واستعارية ومراوغة.

تبدو الكتابة اليوم في المغرب، وبلدان عربية أخرى، خاصة السردية والروائية، أمام ضرورة الانخراط في هذا المسار المقاوم لكل أشكال التسلط وكل ألوان التفاهة، وإن عموماً تبرز كأنها في مواجهة مرآة اجتماعية مضببة، ينعكس فيها واقع متوتر بين أجيال متعاقبة وأصوات تطالب بإعادة توزيع القيم والمصائر، بينما تهاجر أسماء أخرى نحو التاريخي والسيرة الغيرية، أو نحو محاولة القبض على نفس معاصر عبر أعمال تضخم بالوثائق والمعطيات والبيانات.

من قلب هذا المشهد، تبرز الحاجة إلى ما يمكن تسميته "استعادة الأدب السفلي" أو "أدب القاع"، لا بمعناه الفلكلوري أو التراجيدي، ولكن بوصفه آلية لإعادة التفكير في العلاقة بين الإنسان والمجتمع والتاريخ والسلطة، بين الكلمة والحياة وقيودها.

فالمغرب، كما نشهد مؤخراً، يعيش تحولات اجتماعية وثقافية عميقة، من احتجاجات شبابية انطلقت شرارتها منذ ما يعرف بـ "الربيع العربي" وتظاهرات "حركة 20 فبراير"، تعبر عن فقدان الثقة في مؤسسات بعينها، إلى انهيار رمزي في الأمل، والتشكيك في البنى الاجتماعية والسياسية، والمطالبة بالحقوق الأساسية، وصولاً إلى ما يعيشه الجيل الحالي (جيل Z) من انفصال عن الأشكال التقليدية للسلطة والمعنى.

في هذا السياق، يصبح ضرورياً الرجوع إلى الأدب كمجدد للوعي ومختبر له، ومحاولة لتدوين ما يتسرب من الهامش إلى المتن المتخيل، ومن المسكوت عنه إلى المنطوق أدباً، أي من التجربة اليومية إلى النص الفني في كل أبعاده الرمزية والبلاغية والاستعارية.

أدب القاع

-

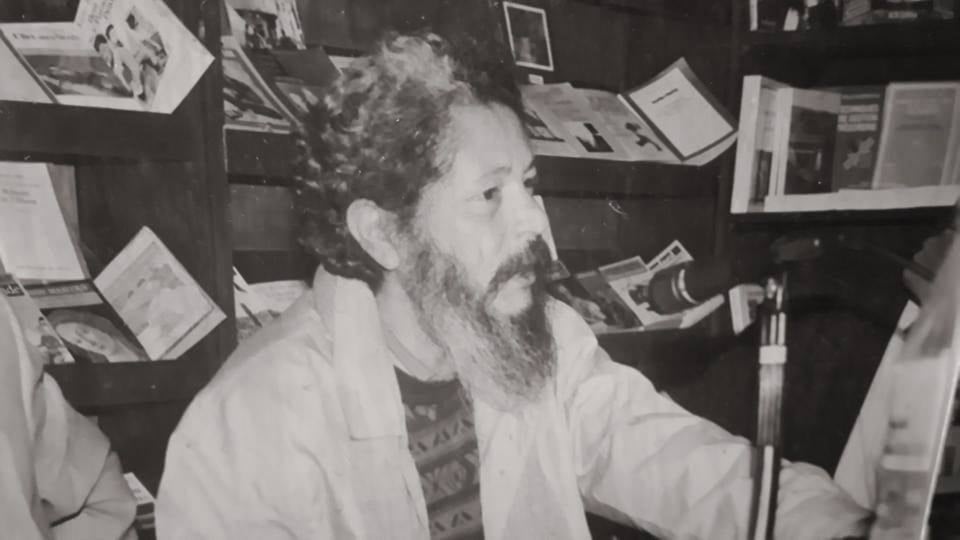

عمد محمد زفزاف إلى التعبير عن الهامش كمكان محسوس ومرئي ومادي

ليس أدب القاع ظاهرة جديدة في المغرب، ولا مطلباً راهناً فحسب. إذ إنه اليوم يعيد اختراع نفسه بإلحاح، ضمن اندفاع اجتماعي لا يعول فقط على السياسي، ولكن على الثقافي والفني والأدبي أيضاً. لا عبر تكرار مفرداته القديمة، وإنما بمواجهة الواقع المستجد: شبكات التواصل، التداخل الطبقي، الانكسار الرمزي، وصميم الرؤية الشبابية التي ترفض أن تسجل في قوائم الشهادة التاريخية فقط. إذ تطالب بإعادة بناء معرفي جديد، قوامه الاستعانة بالوعي الجديد المتعلق بالسيبراني والتقني المتسارع. لا نرثي البؤس هنا، وإنما نحاول تحليل الكيفية التي ينتج بها البؤس نصاً داخل المتن السردي المغربي خاصة، وكيف يعيد النص إنتاج الذات، وكيف يتحول المتن إلى ساحة مواجهة.

في الثمانينيات من القرن الماضي - زمن ما سمي بالجمر والرصاص - والتسعينيات - زمن رياح التغيير الطفيفة - كان الهامش مكانياً: الأحياء الشعبية، والقرى المهمشة، واللغة العامية، والسلوكات المنبوذة.

إذ عمد كل من محمد شكري، ومحمد زفزاف، ومن تبعهما إلى التعبير عن هذا الهامش كمكان محسوس ومرئي ومادي. لكن اليوم، يمتد الهامش إلى الفضاء الرقمي، حيث تدار النزاعات الرمزية عبر "فيسبوك"، ومنصة "أكس"، و"إنستغرام"، و"تيك توك". وهي الأمكنة التي تتسابق فيها اللغة المعيارية مع اللغة الدارجة، ومع الفرنسية، والإنكليزية، والإسبانية، وحيث يشهر المهمشون وسمهم (الهاشتاغات)، ويبثون تجاربهم، ويعيدون صياغة هوياتهم من خلف الشاشات.

لقد غزا الهامش فضاء المركز ليعانده في مساحة القول، ولم يعد تعبيراً رمزياً فحسب، بل قولاً مباشراً وتمرداً فعلياً. لذلك، فإن العودة إلى أدب القاع تستدعي إعادة صياغة القول "الهامشي" في هذه الدائرة الإلكترونية عبر لغة رمزية وأدبية ومخيالية، قادرة على الكشف الفني لما يخفى عن العين ومتولد عمّا تفرضه من تغيرات. ووحده الفن قادر على إظهار ما هو مضمر.

أدب الهامش والسجن

-

تنتمي تجربة محمد شكري إلى ما يمكن تسميته بــ "الفكر العاري"

هذا التحول يجبر أدب القاع على أن يكون ليس واقعياً فقط في تصوير البؤس المادي، بل تحليلياً لتأثيرات التقنية والمعلوماتية والعولمة المراقبة واقتصاد الانتباه. فالنص الذي لا ينظر في كيفية استهلاك المعاناة، وتحويلها إلى محتوى، وخلق "شجن الهامش" عبر الفضاءات الافتراضية، يبقى نصاً منقوصاً، محكوماً بالنسيان السريع، لأنه لا ينتمي إلى أدب يقاوم النكران والتسلط والقهر. إنه بهذا المعنى نص لا يقاوم. لا نعني هنا إحداث نص واقعي صرف، بل نصاً لا ينفصل عن دواخل الذات الإنسانية ومتغيرات العالم، بكل ما يتطلبه الأدب من استجابة للتغيرات البراديغمية.

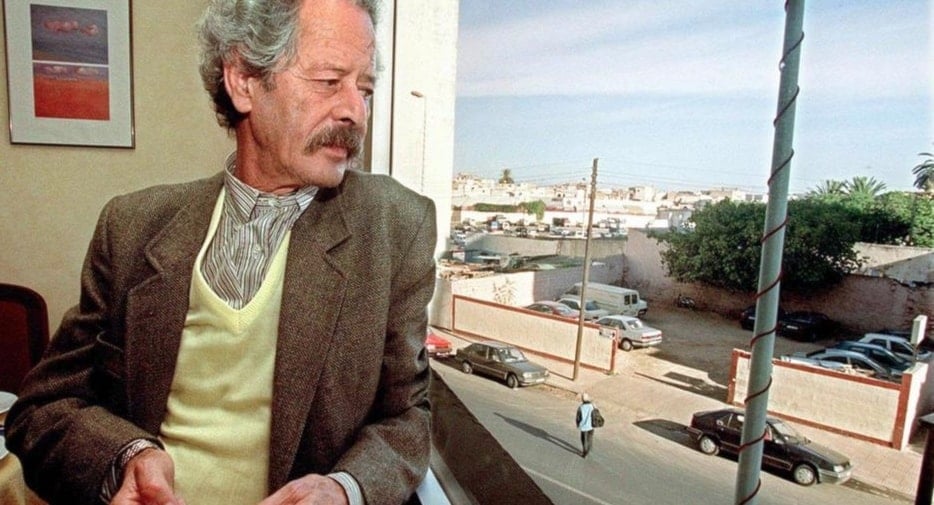

لم يكن محمد شكري، الذي عمد إلى كتابة نص من لغة زمنه، في "الخبز الحافي"، يسعى إلى كتابة فضيحة اجتماعية، بل إلى استعادة صوته الأول، الصوت الذي صادرته السلطة الاجتماعية والدينية واللغوية.

لا تنتمي تجربة محمد شكري إلى أدب البؤس بالمعنى الرومانسي، لكن إلى ما يمكن تسميته بــ "الفكر العاري"؛ والعري هنا ليس جسدياً فحسب، بل معرفياً وأخلاقياً. إذ يتخلى الكاتب عن وسائط التجميل ليواجه العالم بوصفه كتلة عنف، واللغة بوصفها أداة تنفس لا تزويق، فيعمد إلى التعبير عن نبض الشاعر عبر نص يقاوم، متخذاً من لغة عصره فسحة للترميز والاستفزاز وإثارة مخيلة القارئ.

يلتقي هذا المسار مع تجربة محمد زفزاف الذي حوّل الرواية إلى مختبر لفضح الزيف الاجتماعي، حيث تتعرى المدينة المغربية الحديثة ككيان هش يتأرجح بين الرغبة في الحداثة والانغماس في التفاوت الطبقي والاغتراب الثقافي.

لا يتحدث محمد زفزاف في "محاولة عيش" أو "الثعلب الذي يظهر ويختفي" من خارج المجتمع، وإنما من داخله، من مستوى ما يمكن تسميته "الوعي السفلي"، أي الإدراك الذي ينشأ من تماس يومي مع الألم والفقد. لكن الأدب عنده ليس مرآة للواقع، ولا كتابة من رؤية ماركسية أو اجتماعية خالصة، وإنما أداة لخلخلة الواقع وفضح تناقضاته عبر إخضاعه لجماليات الأدب والسرد.

يمتد هذا البعد النقدي في أعمال عبد الكريم جويطي، خاصة في رواية "المغاربة"، حيث يتحوّل القاع إلى استعارة كبرى لزمن تاريخي متشظ. القاع هنا ليس المكان المادي للمهمشين. إنه البنية الذهنية التي تصوغ وعينا بالعالم.

يكتب جويطي عن الإنسان المغربي الذي فقد بوصلته وسط تراكب الأزمنة، وعن ذاكرة تحاول أن تتنفس بين الركام. إنه أدب يعيد بناء "الذات الجمعية" عبر وعيها بخرابها، ويقترح ما يمكن تسميته "المعرفة من الداخل"، أي تلك التي لا تعتمد على الخطابات الجاهزة، وإنما على التجربة الحية في أقصى حالاتها هشاشة، متخذاً لذلك تداخلاً سردياً حلزونياً يخترق الزمن ويستدعي التاريخي.

هنا تلتقي الكتابة المغربية الجديدة مع حفريات المعرفة التي تعيد التفكير في الكائن الذي كان، من أجل تفكيك الكائن الذي هو الآن، حيث يصبح النص أداة لاكتشاف الطبقات السفلى من الحقيقة، تلك التي أقصيت من اللغة الرسمية ومن الخطاب التاريخي.

بدوره، يمثل يوسف فاضل في الرواية المغربية، عبر أسلوبه المعاصر، صوت الهامش الذي يتحوّل إلى مركز. إذ جعلت تجربة 40 عاماً من الكتابة من مهمشي المجتمع محوراً سردياً لا يهرب من قسوة الواقع ولا من تناقضاته، معيداً قراءتها وتفكيكها وتركيبها في نصوص تنصهر فيها الفانتازيا مع المأساة، والتاريخ مع الحلم، والذاكرة مع الحاضر، واللغة مع التجربة اليومية.

أعمال فاضل، من "الخنازير" (1983) إلى "غبار ونجوم" (2021)، لا تكتفي بوصف الفقر والتهميش والهجرة السرية أو سنوات الرصاص، بل تحفر في النفوس وتكشف عن الألم الفردي والجماعي، وتستحضر تفاصيل المدينة المغربية، خصوصاً الدار البيضاء، كفضاء حي لتصادم الرغبات والصراعات الطبقية والثقافية، كما فعل نجيب محفوظ مع القاهرة.

لا يبحث فاضل عن البطولة التقليدية، وإنما عن الشخصيات المشردة والمشوهة والهجينة، تلك المقيمة في "درب الفقراء"، ليجعل منها مرايا للوعي الاجتماعي، وأداة لاختبار القيم، وتجربة فكرية لما يمكن أن تكون عليه الرواية كنافذة لفهم المجتمع وتغييره، حتى وإن كان الكاتب نفسه ينفي أن الرواية تغير المجتمع مباشرة، مؤكداً أن الثقافة بكل عناصرها هي التي تحدث الفرق.

وقد كانت تجربة السجن ومرحلة سنوات الجمر والرصاص محوراً أساسياً في أعمال العديد من الأدباء المغاربة، حيث تحولت الرواية إلى شهادة متخيلة تجمع بين الواقعي والفانتازي، كاشفة عالم المعتقلات وظلم النظام، مستحضرة قصص الأحياء والموتى والعائلات التي عانت، بأسلوب يمزج بين السخرية والتأمل والتوثيق.

برز أدباء كثر في أدب السجون شعراً وسرداً للتعبير عن اليأس والمعاناة ومقاومة الثابت من أجل التغيير، أمثال عبد الله زريقة وعبد اللطيف اللعبي، وغيرهما ممن جعلوا من السجن فضاء رمزياً يجسّد القمع السياسي وانكسار الذات وتحوّل الجسد إلى ذاكرة حية للألم والمقاومة.

فالرواية المغربية ما بعد "سنوات الرصاص" لم تعد تبحث عن الحكاية، إذ صارت تسائل معنى الحرية والكتابة، وتعيد بناء الزمن الممزق بين الصمت والتصريح.

في هذا السياق، تقرأ نصوص مثل "العتمة الباهرة" للطاهر بنجلون، و"زنزانة رقم 10" لأحمد المرزوقي، و"حديث العتمة" لفاطنة البيه، و"من الصخيرات إلى تازمامارت؛ تذكرة ذهاب وإياب إلى الجحيم" لمحمد الرايس، و"الساحة الشرفية" لعبد القادر الشاوي، و"يوميات سجين متوسطي" لحسن الدردابي، و"أفول الليل" للطاهر محفوظي، و"العريس" لصلاح الوديع، و"سيرة الرماد" لخديجة مروازي، بوصفها سرديات وشهادات أدبية تتقاطع فيها السيرة الفردية مع التاريخ الجماعي، حيث يتحول الفضاء السجني إلى مختبر للوعي واللغة، وإلى مسرح للانكسارات التي تصوغ الذاكرة المغربية الحديثة.

الواقعية المفكّرة

-

جيل (Z) الذي يحتل الشوارع والفضاءات الرقمية يبحث عن إعادة تعريف ذاته في عالم تسوده اللايقينيات

من منحى اجتماعي، تبدو استعادة هذا الأدب رداً على ما يعيشه الشباب المغربي اليوم من فراغ رمزي وفقدان للمعنى. فجيل (Z) الذي يحتل الشوارع والفضاءات الرقمية لا يبحث فقط عن إصلاح سياسي، وإنما عن إعادة تعريف ذاته في عالم تسوده اللايقينيات.

هذا الجيل الذي يتظاهر من أجل التعليم والكرامة والعدالة الاجتماعية يعبّر، بطريقة غير واعية، عن الحاجة نفسها التي عبّر عنها أدب الهامش والقاع، أي الحاجة إلى الكلام، إلى استعادة الحق في الوجود، إلى أن تسمع الأصوات التي أسكتت طويلاً.

غير أن الأدب اليوم، في ظل هذه التحوّلات، لا يمكن أن يكتفي بنبرة الشهادة أو البوح، إذ عليه أن ينتقل إلى مستوى الوعي البنيوي بالهشاشة، إلى ما يمكن أن نسميه "الموقع الاجتماعي للكتابة"، حيث تتحوّل الكتابة إلى شكل من أشكال الفعل السياسي غير المباشر: بالسلب والانخراط، لا بمعناه الحزبي، وإنما بعدّه تدخلاً نقدياً في بنية الوعي الجمعي. هكذا تصبح الكتابة من القاع فعل مقاومة ضد ما يمكن نعته بـ"العنف الرمزي"، الذي تمارسه الدولة والمجتمع على الأفراد، وهي أيضاً رد فكري أدبي على ما يسميه هانز يوناس (Hans Jonas) "اللامسؤولية الحديثة"، أي فقدان الإحساس بالنتائج الإنسانية للأفعال الاقتصادية والسياسية.

تتحول الرواية المغربية، ضمن هذا المسار، إلى خطاب أخلاقي جديد يربط بين السرد والواجب، وبين الذاكرة والمستقبل. فالكاتب الذي يروي عالماً مسحوقاً لا يقدمه كموضوع للشفقة، بل كاختبار لقيمة الإنسان وقدرته على الصمود، كما في بعض أعمال يوسف فاضل، حيث تتجاور الواقعية مع الحلم، واللغة الشعبية مع التوتر الوجودي.

هذا المسار الأدبي، رغم تعدد أشكاله، ينتمي إلى ما يمكن وصفه بـ"الواقعية المفكرة"، أي الواقعية التي لا تكتفي بتصوير الظواهر وإنما تحللها وتسائلها وتعيد تركيبها ضمن أسئلة كبرى عن الحرية والعدالة والهوية. إنها تتجاوز المكان والطبقة نحو سؤال الوجود ذاته. ترفض "المركزية الثقافية" التي تجعل من الأدب ترفاً برجوازياً، وتعيده إلى وظيفته الجوهرية: الفهم، والتعقل، والرصد.

استعادة هذا الأدب ليست عودة إلى الماضي، وإنما استجابة فكرية للحاضر، حيث تتقاطع الأزمة الاجتماعية مع الرمزية، وحيث تصبح الكتابة وسيلة لتفسير الواقع بقدر ما هي مقاومة لليأس. ومن ثم، فإن استعادة الأدب السفلي محاولة لإعادة بناء المشهد الأدبي المغربي على أسس جديدة تعيد إلى النص دوره في مساءلة البنية الاجتماعية والفكرية التي أنتجته.

ذلك أن القاع ليس نقيض القمة، لكنه شرطها الخفي. من هناك يتكلم الأدب حين تصمت المؤسسات، ومن هناك يتنفس المجتمع حين يختنق الخطاب الرسمي. الأدب الخارج من الشارع، من الهامش، من الأحياء الشعبية، لا ينحدر من مستوى إلى آخر، وإنما يصعد نحو حقيقة أكثر صرامة وصدقاً.

هذا هو الرهان القائم اليوم: أن نستعيد أدب القاع، لا لأنه يذكرنا بالبؤس، بل لأنه يذكرنا بأن الإنسان ما زال قادراً على الكلام في وجه الصمت العام.