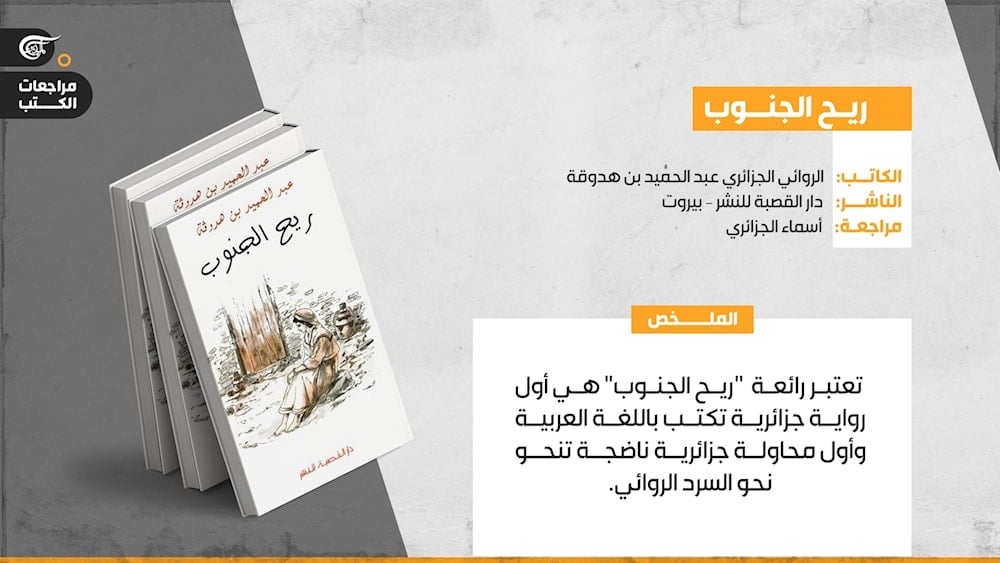

رائعة "ريح الجنوب"أول رواية جزائرية تكتب باللغة العربية

تعتبر رواية "ريح الجنوب" من روائع الأدب المقاوم ومن أهم الروايات التي نجحت في سرد الواقع الجزائري بعد التحرير من الاستعمار الفرنسي.

-

رواية "رياح الجنوب" للجزائري عبد الحميد بن هدوقة

إن لم يمتلك الكاتب متعة التجول بين أحراج المجتمعات فهل يمارس الصدق في كتاباته فعلاً أم يقوم بصناعته صناعة تقليديّة وكأنّه جرّة طين تركتها العجوز رحمة في رواية ريح الجنوب لبن هدوقة؟ وإذا استطاع أن يضيء تلك الزوايا التي تنبعث منها الرطوبة والعفن والإهمال فهل سيمنحها تفاؤلاً واقعياً أم محصوراً هو الآخر بالأيديولوجيا؟

تعد ظاهرة التفاؤل من المبادئ الأساسية للواقعية، وحتى تتحقق داخل العمل الأدبي على الكاتب أن يتخلى عن كل ذلك التهذيب المصطنع في انتقاء ما سيسلط عليه الضوء، أن ينشقّ عن الوجود الزائف من دون أن يشوهه سرد الحقيقة، يقول بلزاك: الكاتب هو سكرتير الشّعب، بلزاك الذّي كان رائداً للواقعية ووريثاً لما خلّفه الأدب الروسيّ لكن في فرنسا، معارضاً للأعمال الحالمة التي تعتمد في كتابتها على إقصاء طبقات المجتمع الهشّة، مبتعدة عن التفكير كحق الجميع، وحريصة على بناء الأهميّة وفق الطبقة التّي أنتجها الاستبداد والقوة المُفرطة، ثم سيجرف سيل هذه المدرسة رغبة الكثيرين في أن يحولوا أنظارهم إلى المعدمين، إلى أشباههم، ويعدّ الروائيّ "عبد حميد بن هدوقة" واحداً من رواد المدرسة الواقعيّة في الجزائر أما رواية "ريح الجنوب" فهي عمل يؤكّد ما تبنّاه هذا الكاتب، فحرصه على إضاءة الهامش في عمله يتوافق مع ما قاله فلوبير يوماً وهو يصف الواقعيين بأنّهم الأكثر حرصاً على أن يبقوا موضوعيين في نظرتهم للمجتمع، هذا الحرص الذّي جلب لفلوبير النبذ والمُحاكمة لأنه كتب عملاً كـ"مدام بوفاري".

فـ"ريح الجنوب" تمثّل الالتفاتة غير المنتظرة إلى شخص اعتاد عدم اهتمام الجميع به، إنّه العمل الذّي سنلمس فيه تلك الواقعية التّي اختارها بن هدوقة في السبعينيات وتبني منهج الواقعيّة الاشتراكية، ذلك لما تحمله تلك الفترة من تناقضات اجتماعية تحتاج أن تضع حداً لقوى الإقطاع والبرجوازية، وكشف من خلالها معاناة الطبقة الفقيرة، ليكون حاضراً في الحياة اليومية لهم، مبتعداً عن الأدب البرجوازي الذّي يقصى فيه هؤلاء ويسلط الضّوء على العيش بين البرجوازيين، فمن حق الفقراء أن يكون لهم تعاطف وموقف يُبنى من خلال تفتيت الأيديولوجيا والبحث عنهم داخل الهوامش لإعادة تشييد الفرد الرافض لأشكال العبودية، والإزالة، الفرد الهارب نحو المستقبل المجهول، فالنقد الماركسي لا يروي لنا قصة مسلية، بل هو يروي لنا صراع البشر لتحرير أنفسهم من أنواع محددة من الاستغلال والقهر، ومثلت نفيسة البطلة التّي ستدور حولها الأحداث ومن ثمّ الأفكار، والصّراعات، صراع التقليدي مع التّجديد، صراع الإقطاعي مع الاشتراكي، صراع الشباب مع أجدادهم، صراع السّلطة فيما بينها تارة وبين الشعب، ثم صراع القلب مع الأرض، الوجه الآتي من المدينة الرافض لأحكام القرية، شخصية تعكس تطلعات المستقبل، تنظر بعيداً عن المألوف ينتابها تفاؤل مرهون بالمكان، إنها مستعدة دائماً لقول "لا"، جرأة لا تمتلكها كل نساء القرية التي وُلدت فيها، فالزمن ذاته، لكن القرية والمدينة لا ينتميان إلى الحياة نفسها، هنالك صراعٌ مرير بينهما ينعكس على ماهيّة البطلة التّي تعكس بدورها مدى حاجة الناس إلى "ريح جنوبية" قوية تهزّ أسقف بيوتهم المغطاة بوهم بالٍ منسوج بتفاؤل سكان القرية بمصيرهم المعلوم، تفاؤلاً أيديولوجياً ورثوه ولم يقوموا باختراعه أو تطويره، وهذا ما يمنحُ الحياة تعاسة غد قد مضت عليه عشرات السنين، تفاؤلاً ينتمي إلى الماضي حيث القرية ستظل القرية، فقراؤها يزدادون فقراً وأغنياؤها يزدادون غنًى، نساؤها يزدادون انهزاماً ورجالها يزدادون عبودية.

فهل استطاع الكاتب أن ينقذ القرية من نفيسة أم ينقذ نفيسة من القرية؟

عانت الجزائر مثلما عانت نفيسة، من أخذها دائماً نحو منعرجات خطرة، لقد ذهب المستعمر وانتصر الشعب الجزائري، لقد أنقذ الشعب الجزائر من المحتل لكن من ينقذ الجزائر من شعبها؟ فقد برزت بعد الاستقلال طبقة جديدة تلتهم الجزائر نفسها، طبقة عالج وجودها الكاتب في شخصية " عابد بن القاضي" والد نفيسة، هذه الطبقة الانتهازية والوصولية التّي تسعى لمصادرة مكاسب الثورة، فعابد يشكّل حلقة خطيرة على القرية البائسة، وأحد أسباب تعاستها، شخصية تعاونت مع الاحتلال وقت الثورة، ثم أحكمت بعد خروجه قبضتها على مصيرها بالاستيلاء على الأرض، ومن ثمّ على مصير سكانها، فسلط عليهم أبشع استغلال، ويمثل الراعي رابح وجهاً من هؤلاء الفقراء الذّي وجدوا أنفسهم – من دون أن يستأذن منهم أحد - بلا رأي، مسلوبي الحريّة، لا تكتفي شخصية عابد باستغلال الغرباء بل يمكن لجشعها أن يصل حتى أعزّ الأشخاص وأقربهم إلى قلبه، شخصية في مقدورها أن تصعد الجماجم للوصول إلى قمتها، وتبدو خطّته في تزويج ابنته نفيسة من مالك خطيب أختها المتوفاة أمراً في غاية الاستغلالية يقول عابد" الأولاد هم الحل"، لا أحد يوقف مشروع مالك "الثورة الزراعية" سوى أن يصبح نسيبه، مالك يمثل الجانب المشرق داخل عاصفة "سيروكو"، تشبه شخصيته شخصية المعلم في رواية "الشراع والعاصفة" لحنا مينا، محاربته للإقطاعيين ووعيه الوطني، وحماسته للمستقبل الذّي سيشمل حضنه حتى الضعفاء جعل منه "المخلص"، إنّه آتٍ بمشروع الأرض الذي يعني دفاعه عنها، هو دفاع عن الذّات المسلوبة، وعن الأجداد، وعن الأصالة، والانتماء، إنه أيديولوجيا أخرى يصنعها الكاتب بنظرته التفاؤلية الاشتراكية التّي ستكون هي الأخرى ورطة الأجيال اللاحقة، فتفاؤل الكاتب الأيديولوجي بالاشتراكية هو نوع من الخطأ، كأن تقهقه داخل الجنازات بدلاً من أن تبكي، إنه يمنح الجميع الحق في رؤية السائد ككارثة ويندفع في لغته نحو تبنّي هذا المشروع من دون مقدمات، بدلاً من أن يورّط ولو شخصية واحدة في الحذر، لقد هيمنت على القرية إرادة ما يحلم به الكاتب، وتفاؤل برجوازي في الوقت الذّي كان يعادي فيه البرجوازية، فراح يُغرق العجوز رحمة داخل حوض حالم منصوب هو الآخر في قلوب بقيّة الشخصيات لتبعث فيها الأمل والثقة بالنفس" وإلا ما معنى الحياة؟ قالت العجوز رحمة، إن الغد الذي أنتظره هو الذي يحرك رجلي اليوم، عندما أحفر الطين لا أفكر في الغد القريب، ولكن في الغد البعيد البعيد...، لأن التراب يجب أن ييبس، ثم يدق، ثم يبل، ثم يُبنى أواني .. ثم بعد ذلك يأتي صقلها، ثم تبقى أياماً لتتيبس، ثم تُرقّم وتُزخرَف ثم توضع في الفرن، وليت العمل ينتهي هنا، وحينئذ أجد نفسي مضطرة للإعادة، وهكذا أبداً، وأنا سعيدة بذلك، وأجد الصورة المثلى التي أبحث عنها" وهي بهذا الصراع كأنها مقتبسة من أم صلوح في رواية "الناب الأزرق" لأحمد محفوظ عمر، ليست العجوز رحمة فحسب، بل نجده يقول على لسان الحاج قويدر في محاولة تفاؤلية أخرى تخرج الشباب من غيوم التشاؤم التّي أثقلت كاهلهم"، الأمر بسيط لو فكرت البلدية في إنشاء ورشات عمل، ولو فكرت في بناء دار للتربية والثقافة الشعبية، ولو فكرت في تعبيد طرق القرية، والقرى التابعة لها، ولو فكرت في شق المجاري لما يخنقها من قاذورات... لو فكرت في كل هذا لما بقي فقير، ولا جهل، ولا ذباب، ولكنها لا تفكر، ولن تفكر ما دامت كما هي، لأن هذه الأعمال تكلفها مجهوداً مستمراً، وهي تحب الراحة... أفهمت؟

لقد بني كل ما تحدث عنه اليوم مع هذا بقي الشباب متشائماً، فهل الصراع شأن تفاؤلي أم تشاؤمي؟

وفر لنا الكاتب بيئة يتصارع فيها التشاؤم مع التفاؤل حتى أصبحا طرفين في تشكيل معالمها، فالقرية تغرق في نفيسة ونفيسة تغرقها القرية، القرية الخائفة مما تحمله إليها، والفتاة الخائفة مما ترميه القرية، وكلاهما يغرق داخل تفاؤل أيديولوجي، الفتاة الشابة البالغة 18 سنة المتمردة ترفض التقاليد والقرية وسلطة والدها وترفض أن تشبه والدتها التي تراها ضعيفة مستسلمة وبعيدة عن الصورة التي شكلتها عن نساء المدينة ولهذا يراها القارئ قاسية القلب، لأنها تذكره بقسوة بما أورثوه، تكره الفضاء الذّي تنتمي إليه، فضاء يلد ماضيه، قبيح وفوضوي قالت: أظن أن القنابل الذرية التي يتحدثون عنها لا تستطيع أن تجعل مكاناً أشد خراباً كهذا"، وما بين نفيسة المتمردة ووالدتها خيرة أسيرة النظم الاستبدادية السائدة التّي لا ترى المرأة إلا تبعاً، وخادماً للتقاليد، قام الروائي باستحضار نماذج نسائية، توزعت بين الثائرة والرافضة والنمطية المستسلمة لقدرها، وقد حاول أن يعكس تلك المعاناة التي تعيشها المرأة في مجتمع تتحدث فيه مثلما تفكر بصوت خافت ويصبح الشعب المستعمر وكأنه طبقة اجتماعية بروليتارية تقف في مواجهة الاحتلال الذي يشكل الطبقة البرجوازية " إن الإحساس بالظلم هو النغمة المسموعة في أغلب القصص، ولعله يمثل الخميرة الأساسية التّي أنضجت الثورة"، لم تنتهِ القسوة بانتهاء القساة القدامى، بل إنهم أنجبوا قساة يشبهونهم، ولعل ما قاله شيخ البلدية يفسر ما ينتظر بعد خوض الثورات المسلحة "إن الثورة المسلحة حررتنا من الاستعمار، ولم تحررنا من الأوهام، يجب القيام بثورة أخرى، لكن من يقوم بها؟ المدرسة وحدها لا تكفي"، لهذا احتاج الكاتب انتصاراً ما حتى يصمتَ تشاؤم المتريثين، حماسة الاستقلال ما زالت تسيطر على التفكير، النشوة تمنع التجربة من المحاسبة، الجميعُ يريدُ أن يكون بطلاً، الجميع بحاجة إلى صعود طبقة الفقراء إلى السطح، حتى الكاتب وضع نهاية عمله قبل أن يكتب الحكاية، رسمها مليئة بالتفاؤل تقضي فيها القوى الكادحة على قوى الاستبداد والاستغلال، فصراع بن القاضي مع الراعي رابح هو صراع اجتماعي، صراع سياسي، صراع فلسفي وجودي، وموت ابن القاضي هو رغبة حالمة بسقوط الإقطاعيين، بل البرهان الذّي سار نحوه بجمل رقيقة وجريئة، لقد انتصر الفقراء في الواقعة الاشتراكية لكن هل انهزم فعلاً البرجوازيون؟