"رائحة الزينكو" نشأة المخيم الفلسطيني وأسباب القوة

المجموعة قصصية "رائحة الزينكو" تدور حول نشأة المخيم الفلسطيني، وحالات الفقر، والنداءات المبحوحة على الحاجيات لتحضر من جهة، وهي أيضاً نشاط العقل الفلسطيني من أجل تحوّلات ومغايرات جديدة.

-

"رائحة الزينكو" نشأة المخيم الفلسطيني وأسباب القوة

تساءلت، وأنا أطوي الصفحة الأخيرة من المجموعة القصصية الحديثة للأديب الفلسطيني زياد أبو لبن، الصادرة في عمان 2025، لماذا يعود الدكتور زياد أبو لبن إلى الوراء كثيراً ليرصد الحياة الفلسطينية في المنافي، وفي فترة تأسيس المخيمات تحديداً، والتحوّلات التي عرفتها، بعدما كرّت السنوات تباعاً، وبعدما صارت الخيام الفلسطينية تراثاً فلسطينياً؟ وبعدما صارت أحداث المخيمات، على اختلافها، حكايات تروى من أجل ذمّ الماضي الذي اتصف بقلّة الحيلة، وضيق ذات اليد، والعجز الذي تعدّدت طبقاته، من العجز الجسدي، إلى العجز عن إيجاد الحلول والمخارج السريعة لأنّ حدث النكبة الفلسطينية عام 1948 كان فجائياً وأليماً وعامّاً لكلّ شيء.

عنوان المجموعة القصصية الجديدة للدكتور زياد أبو لبن هو "رائحة الزينكو"، وقصصها، تروي حياة الفلسطينيين في أحد مخيمات اللجوء الفلسطيني، هو مخيم (عين السلطان) الواقع في ضواحي مدينة أريحا، فتصوّر تفاصيل المغايرة التي عرفها الفلسطينيون المشرّدون من مدنهم وقراهم، ولجوءهم إلى أمكنة قفراء غير مسكونة من قبل. فالبيوت غدت خياماً، والمدرسة غدت خيمة كبيرة، والمستوصف الطبي غدا خيمة، وإدارة المخيم غدت خيمة، ومركز توزيع الإعانات (الإعاشة) غدا خيمة، وقد ضاقت الحياة الاجتماعية على الناس، مثلما ضاقت الخيمة الواحدة على أفراد العائلة الواحدة، ومثلما ضاقت الدروب فغدت ممرات فاصلة وحسب بين الخيام، وقلّ كلّ شيء وضمر، حتى ألوان الخضرة قلّت لأنّ الأشجار والنباتات غابت وفقدت، بعدما عاش الفلسطينيون بين الأشجار وداخل البيارات، وقلّت المياه أيضاً بعدما كانوا يعيشون على ضفاف نهر الأردن، وقرب بحيرة طبريا، وآبار القرى تروي الأرض والماشية، وكثرت الأسئلة وتعدّدت من أجل أن تنجلي النفوس لتصل إلى إجابات مقنعة لسؤال ثقيل: كيف حدث هذا؟ ولماذا حدث؟ وكيف نعيش؟

زياد أبو لبن الأديب، والباحث، والأستاذ الأكاديمي، يلتفت إلى الوراء، إلى حقبة السنوات المرّة والقاسية والملأى بالعذاب التي تلت فاجعة النكبة (1948) لشعوره بأنها لم تستوفِ حقّها من المعالجة، وإمعان النظر في تفاصيلها، ولا سيما صبر الناس وعذابهم ومعاناتهم تجاه حياة لا تطاق في مناخ صعب في مدينة أريحا، فالشتاء غامر في ويلاته، وبرده، ومطره، وهو شتاء متطلّب الحاجيات من أجل اجتياز أيامه ولياليه الطويلة، والصيف هو الآخر شقاء ما بعده شقاء، فالحرارة تصل إلى درجات عالية تكاد تحرق الخيام فوق سكانها، والعمل تحت حرارة الشمس هو أشبه بالعمل في مستعمرات للعقاب، وقتل للأجساد، وساعاته هي شلّ للتفكير، وحشرات بعوضه جيش يترك وراءه أعراض مرض الملاريا الذي استولى على الخيام ليلاً، فهد الأجساد ورماها في نوبات للمرض الموحش الذي لم يعرفه الناس في بيوتهم ومدنهم وقراهم من قبل.

يقف الدكتور زياد أبو لبن في قصصه "رائحة الزينكو" عند عتبات الصبر الأولى من حياة تشرّد الفلسطينيين وعيشهم في الخيام، وعند المواجهات الأولى لآثار صدمة النكبة وأحداثها التي تفاعلت حتى غدت حزناً وبكاء وعجزاً في ظروف صعبة وموجعة لأنّ وسائل محوها كانت مفقودة ونادرة، وهذا ما أصاب الأجساد بالهمود، وأصاب العقول بالحيرة.

وكذلك وقف الدكتور زياد أبو لبن عند فساد الذوق، والسلوك، واضطراب الكلام، وارتباك الخطى في هذه الفترة، ليقول لنا إنّ مفاعيل النكبة تتوالد شروراً وأسى وأحزاناً ما دام أهل المخيمات عاجزين عن توفير الطعام، والأمن، وتحسين شروط الحياة، وأنّ تفكير الناس المشتّت هو سبب التعارك والاشتباك بينهم على أصغر الأشياء، وأكثرها تفاهة، فالعراك اليومي على حنفيات الماء الشحيحة بين النساء هو نتيجة للأسئلة المحيّرة التي لم تجد أجوبة، والانتظار الرجيم لأكياس الطحين أمام مركز الإعاشة، هو إهانة ومذلّة تكبران مع الأيام، وطلب الطعام في مطعم المخيم (وهو خيمة أيضاً)، وتجمهر الأطفال والصبية أمامه إهانة ومذلّة لم تجدا بعد الممحاة الماحية لهما.

والصياح والبكاء والأسئلة الشيطانية آنذاك، كلّها كانت عصيّة على الطي والهمدان لأنّ الخيمة التي سمّيت بيتاً ما كانت قادرة على حفظ الأسرار أو مواراتها، ولهذا كثرت مشاهد العراك بين الناس في الطرق، وفي الخيام، وعند بوابات المدرسة، وفي باحة المستوصف، وداخل مركز الإعاشة، وفي إدارة المخيم، وعند حنفيات الماء، وفي سوق الحسبة، سوق الخضار والحبوب والأواني والأقمشة وحاجيات البيوت.

وسوف تصير هذه الحالات من التعارك والاشتباك قصصاً تروى داخل الخيام، وسوف تصير متاريس للغضب العالي ما بين شخص وآخر، وما بين عائلة وأخرى، وما بين رؤيا ورؤيا، حتى غدا المخيم أشبه بعش صغير سكانه الدبابير التي تحوّم، وتزنّ، وتتعارك لأنّ أفق الأمل لفّه ضباب كثيف، ولأنّ الأسئلة عن المصير والمآل واجهتها تلال وجبال حالت دون وصولها إلى أجوبة مقنعة، فغدا الناس برميل بارود على وشك الانفجار لأتفه سبب أو تفصيل مهمل.

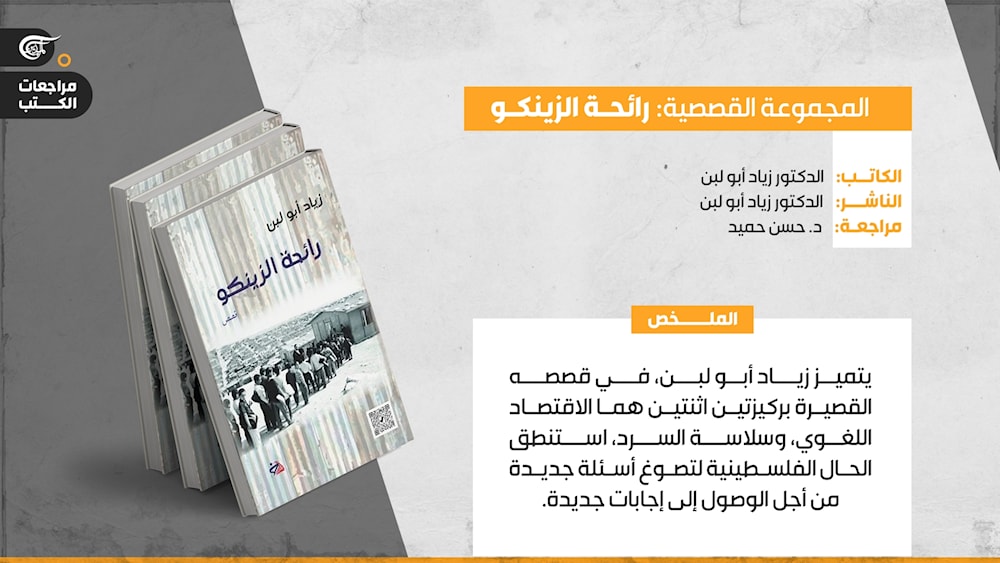

وزياد أبو لبن الأديب في مجموعته "رائحة الزينكو"، وهي مجموعته القصصية الخامسة، يستنطق المكان، وهو المخيم، لكي يبوح بكلّ أحزانه، وكي يستكمل طقوس بكائه لعلّ النفس تصفو بعد أن يغسلها الدمع، ولعلّ العقل يهدأ أو يستكين بعد أن يتخلّص من أسئلته الحارقة، ويستنطق الزمن الباهت البارد الذي كان، لكي يقول للرواة لماذا حدثت النكبة، وما أسبابها، ولماذا خذلتنا قوتنا، وقد ظنناها صاحبة عافية ونشور، ولماذا كانت قيم الجيرة، وقيم التاريخ، ورابطة الدم، ورابطة العقيدة، واللغة الواحدة، والعيش المشترك في غياب مرّ، وقد ظننا أنها هي التراث والميراث والمعين المسعف عند كلّ سقطة لأمّة، وهي خزّان القوة الموفور والمحروس، بالحفظ المصون. وزياد أبو لبن، في قصصه القصيرة التي تميّزت بركيزتين اثنتين هما الاقتصاد اللغوي، وسلاسة السرد، استنطق الحال الفلسطينية لتصوغ أسئلة جديدة مختلفة من أجل الوصول إلى إجابات جديدة تغيّر الحال وتبدّلها، لأنّ الركون إلى اليأس والإحباط هو الآخر شكل من أشكال الارتماء الرخيص الموحش.

لقد أراد الدكتور زياد أبو لبن من خلال قصص "رائحة الزينكو" طيّ التفاصيل المعوقة للعيش المعافى ودفنها، والشروع بتفكير جديد لمواجهة زمن الخذلان، وانحناء المكان، والرضا الكذوب بكلّ شيء حتى لو كان محتشداً بالتفاهة والسقط.

ها هو في قصة "المفتاح الذي لا يفتح هنا" يتحدّث عن مفتاح البيت الحجري، البيت الذي له بوابة خشبية، وعتبة، وقنطرة، وشرفة، وجدران، وسقف، ونوافذ، البيت الذي خرجت منه العائلة وليس معها سوى المفتاح الكبير الذي يعلّق الآن على مسمار دقّ على عمود الخيمة، ليكون الناطق الرسمي باسم سكانها، واللوحة المعبّرة عمّا يجيش في نفوسهم، فهو لا يعني الآن سوى شيء واحد هو العودة، وفتح باب البيت العزيز به، إنه قولة العودة التي يهجس بها سكان الخيام، مقابل ما يهجس به الأعداء كذباً، سوف ينسون! لكنّ الأيام أثبتت أنّ الذاكرة الفلسطينية وقيدة جمر وأزيد.

وفي قصة "بطاقة الجوع" يصوّر أطفال المخيم الذي يحلمون بالذهاب إلى خيمة (مطعم المخيم) كي يعودوا بصحن شوربة، أو نصف تفاحة، أو نصف برتقالة، أو بالقليل من الأرز الأبيض الجاف، أطفال المخيم الذين يتراكضون سراعاً بأحذية مقطّعة، وثياب ممزّقة، وأحلام صغيرة كي يعودوا إلى إخوتهم وأخواتهم بما استحوذوا عليه من الطعام.

وفي قصة "عيد البقج" نرى مشهداً مسرحياً لتوزيع (بقج) الثياب الآتية عن طريق المنظمات الدولية، ودوي أخبارها في المخيم، وفرح الأطفال بها، وخروج الناس في اليوم التالي بالثياب الجديدة، وكأنهم كائنات غريبة، فلا شيء في هذه الثياب يناسبهم، لا مقاساتها، ولا ألوانها، ولكن لا بدّ من ارتدائها والتباهي بها.

وفي قصة "بركة الغولة" نرى غرق الأطفال في الماء المالح، لأنهم يريدون السباحة، لكنّ البركة هي بركة لرمي مخلّفات الفوسفات، إنها أملاح كاوية لكنّ مقولاتهم تتعالى بالتفاخر: لا بدّ من السباحة، لذلك كانوا يغيبون في البركة مثل نجوم تهوي من أجل أن تنطفئ.

وقصة "رائحة البؤس" تبدو وصفاً لمرحلة تحوّل المخيم من بيوت الخيام إلى بيوت الصفيح، ألواح الزينكو، التي تشبه الخيام في كلّ شيء فهي لا تحجب برداً ولا حراً، ولا أسراراً، فهي طبول من ألواح زينكو، ضاجّة وهادرة، وإلى البعيد من البيوت، اصطفت "كولبات" صغيرة من ألواح الزينكو أيضاً أعدّت لقضاء الحاجة، وبدأ انتظار الناس أمامها من أجل الخلاص مما أهمّهم وأغمّهم.. انتظاراً مذلاً، فقد غدت هذه "الكولبات" الصغيرة فرصة للانفراد بالنفس، ومساءلتها، والشدّ من عزيمتها، أو الاعتذار لها للتقصير الشنيع بحقّها.

نعم، هذه مجموعة قصصية "رائحة الزينكو" للدكتور زياد أبو لبن، تدور حول نشأة المخيم الفلسطيني، وحالات الفقر، والنداءات المبحوحة على الحاجيات لتحضر من جهة، وهي أيضاً نشاط العقل الفلسطيني من أجل تحوّلات ومغايرات جديدة داخل المخيم الفلسطيني من جهة أخرى، ليبني، رغم ضعف المقدرة، الإنسان الفلسطيني الجديد الذي تعلّم في الخيمة ودرس، ليصير، في قابل الأيام، الطبيب والمهندس، والمفكّر، والفنان ، والشاعر، والروائي، والقائد الذي سينادي بالصوت العالي بالعودة، والشهيد الذي عبّد الدرب وجلا موحشاته، كيما تصير صورة الواقع أوضح، وقوة العقيدة أوفى، وروح العناد الوطني أكثر جهراً بأنّ المعاناة، وهي راعبة في كلّ شيء، كانت من أجل نهاية هذه العتمة/ النكبة، ومحوها بذراع شدود، وإرادة ملأى بالحسم والجزم، فقالت: لن ننسى!