نغوجي واثيونغو: الاستعمار الثقافي وسيلة الإخضاع الروحي

بدأ نغومي واثيانغو يكتب باللغة الأفريقية " الكيوكويو عام 1977 وقد أصدر رواية "كايناني موثابايني"، "شيطان في الصليب"، ومسرحية موسيقية "مايتو نجوغيرا"، " يا أمي غنّي لي"، ومخطوطة رواية أخرى "ماتيغاري مانيجرونغي" و"حيثما حللت".

-

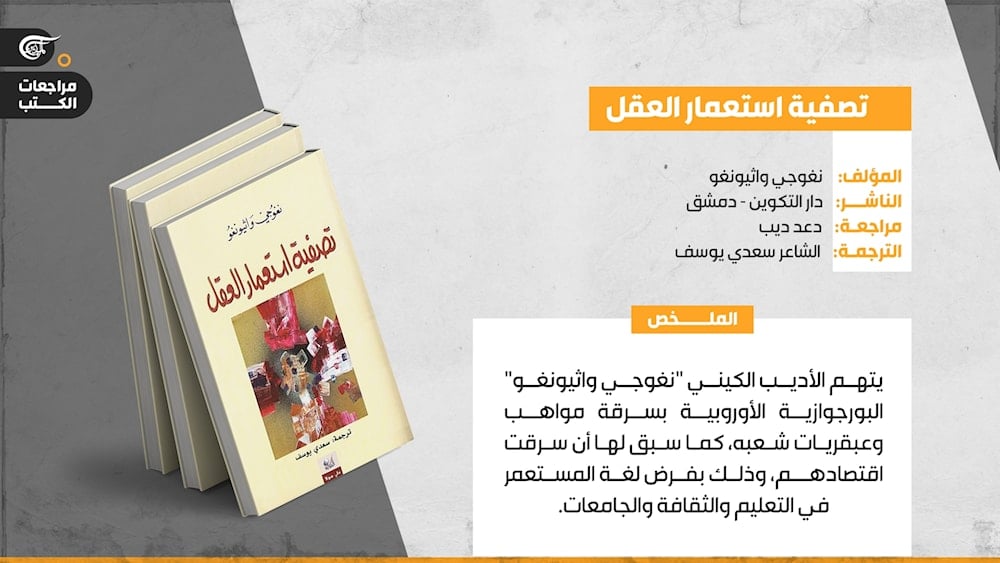

"تصفية استعمار العقل" لـ"نغوجي واثيونغو"

رحل عن عالمنا منذ أسبوعين الكاتب الكيني "نغوجي واثيونغو" وهو روائي ومسرحي وكاتب قصص، شغل منصب رئيس قسم الأدب في جامعة نايروبي، وهو في هذا الكتاب ينطلق من فكرة اللغة ليضيء على تاريخ الدول الأفريقية وتمكن الهيمنة الغربية من استغلالها، ورأيه في طريق الخروج من عباءة الاستعمار وتحقيق الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية.

يتهم نغوجي واثيونغو في كتابه "تصفية استعمار العقل"، الذي ترجمه إلى العربية الشاعر "سعدي يوسف"، البورجوازية الأوروبية بسرقة مواهب وعبقريات شعبه، كما سبق لها أن سرقت اقتصادهـم، وذلك بفرض لغة المستعمر في التعليم والثقافة والجامعات، إذ ماذا وراء الفرض الكولونيالي للغة؟ إن الهدف الأساسي للمستعمر السيطرة على الثروة؛ ثروة الشعب، وهذا ما أحرزته من خلال القوة العسكرية والديكتاتورية، فقد جاءت أوروبا إلى أفريقيا على يد البورجوازية المنتصرة على عهود الإقطاع والاستعمار، وسخرت التقدم العلمي الكبير والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا المتطورة في هذه السيطرة، ولكنها لم تُتِح هذه المعرفة للأفارقة، بل عرقلت التطور الطبيعي للقوى المنتجة المحلية من خلال استخدامها في آلة العمل الرأسمالية المتسارعة، تحقيقاً لمطامح الاستعمار ولمصلحة رأس ماله، وجاء دور السيطرة على الثقافة من خلال التقليل من ثقافة الشعب من أغانيه؛ حكاياته؛ وتقاليده تلك التي تتميز بها هويته الذاتية والإعلاء من ثقافة المستعمر، فالطفل يتعلم لغة في المدرسة وينطق لغة أخرى في البيت، وهذا ما سمّاه الاغتراب الكولونيالي، حيث تكون الثقافة نتاج عالم خارجي بالنسبة إليه.

يقول شينوا تشيبي:

"أمن الصواب أن يهجر امرؤٌ لسان أمه

من أجل لسان شخص آخر ؟؟ إن الأمر ليبدو

خيانة مرعبة، ويثير الإحساس بالذنب.

ولكني لا أملك خيارًا آخر. لقد وُهبتُ اللغة

وأنا مصر على استعمالها."

إقرأ أيضاً: نغوجي واثيونغو أهم أدباء أفريقيا وأبو الرواية الكينية

ويتساءل نغوجي: لماذا على الكاتب الأفريقي أن يأخذ من تراثه ومن لغته ليثري بها لغة أخرى، لقد أوصلونا إلى تقبل قدري في مركزية اللغة الإنجليزية في أدبنا وفي ثقافتنا وفي سياستنا، فهناك إنجليزية كندية وإنكليزية هندية وإنكليزية شرق آسيوية، وكانت الرصاصة وسيلة الإخضاع المادي، أما الدراسة فكانت وسيلة الإخضاع الروحي من خلال اضطهاد اللغة الأم في المدارس، فاللغة وسيلة اتصال وحاملة ثقافة، وقد كان الشعب في كينيا يتكلم لغة الكيوكويو، وكذلك كانت اللغة السواحلية في زنجبار وكينيا وسيلة اتصال وحاملة للثقافة لأولئك الذين يعتبرونها اللغة الأم لهم، أي لغة الحياة الحقيقية، وفق تعبير ماركس، والجانب المكتوب منها نتاج تطور تاريخي حيث هي تمثيل للأصوات المنطوقة برموز بصرية، فاللغة مثل الثقافة، مصرف الذاكرة الجمعية لمجموعة من البشر في إطار تطورهم التاريخي، "اللغة مأوى الوجود" وفق مارتن هيدغر.

بدأ نغومي واثيانغو يكتب باللغة الأفريقية " الكيوكويو عام 1977 وقد أصدر رواية "كايناني موثابايني" " شيطان في الصليب" ومسرحية موسيقية "مايتو نجوغيرا" " يا أمي غنّي لي" ومخطوطة رواية أخرى "ماتيغاري مانيجرونغي" " حيثما حللت".

وبدأت على إثرها الأصوات الصارخة تعترض لماذا هجرتَنا؟ وكأن الشيء الطبيعي بأن يكتب المرء بلغاته هو الشيء غير الطبيعي، وكيف باتت الأمور مقلوبة، حيث وصمت الكتابة المحلية لغة الكيوكويو، أي اللغة الكينية، بالجهل والتخلف، إذ يتخذ التغريب الكولونيالي منحيين:

الأول إبعاد فاعل أو منفعل للمرء نفسه عن الواقع حوله، والثاني تطابق فاعل أو منفعل بما هو خارجي عنه وعن بيئته، بقطع متعمد عن اللغة وصياغة المفاهيم للتفكير في التعليم الرسمي للتعبير الذهني عما هو سائد في البيئة المحلية في البيت والجماعة ، وذلك كمن يفصل العقل عن الجسم، لذا ما حاوله واثيونغو، هو إعادة الانسجام بين الرأس والجسد، وما يعنيه ذلك من إعادة الثقافة المشوهة إلى وضعها الطبيعي كي يستطيع الطفل الكيني أن يفهمها ويعيد إنتاج ثقافته الخاصة وصراعاته مع الآخر ومع الطبيعة، ويعيد انسجامه مع واقعه الاجتماعي، ويتمتع بالتالي بتراث النتاج الإنساني الإيجابي لثقافات الشعوب الأخرى، من دون عقد نقص أو إحساس بدونية ما، تلك التي فرضتها الهيمنة الاستعمارية.

ويؤكد أن هذه الكتابة بلغاتنا الأفريقية لن تجدي نفعًا إلا إذا حملت بتاريخنا وتاريخ نضالاتنا، ضد المحو والإلغاء والتقزيم، وعكست صراعاتنا الداخلية والخارجية بصفتنا شعباً حياً، وذلك لأجل هزيمة الاستعمار وبناء الديموقراطية، وهنا كانت المعضلة الكبرى، حيث مواجهة الفئات الكومبرادورية الحاكمة، والتي خلّفها الاستعمار باعتبارها ذراعه الضاربة في السيطرة الحديثة على الشعوب، والحؤول دون تقدمها واستقلالها الناجز، والتي اعتبرت أن إنعاش اللغة المحلية هو بمنزلة خيانة وارتكاب يودَع الداعون إليها في السجون والمعتقلات.

إقرأ أيضاً: "مذكرات سجين" للروائي النيجيري وول سوينكا

وكان النضال في الدرجة الأولى من أجل إحياء اللغة المحلية، وأن تتضمن جذور النتاج الثقافي المحلي، وأهمها لغة المسرح والقصة والشعر الأفريقي، فالمسرح ليس بغريب عن الجماعة، فهو واضح في ميراثها من خلال الممارسة الطقوسية في الصراع مع الطبيعة، ومع الأعداء والعودة المظفرة، محمّلة بالأناشيد والأغاني والرقصات، وقد حاول المستعمر تصوير الإنسان الكيني بصفته ممثلًا للغباء، وكان المسرح المقبول لهم هو المسرح الديني حول المسيح والابن الضال، والادعاء بأن تلك الطقوس من فعل الشيطان كي يجد السبيل للتبشير المسيحي الذي ينطق بإرادتهم، ويستطيعون فيه السيطرة على العقول، وحيث يبقى الفضاء الخالي حبيس الأماكن المغلقة.

بدأ المسرح الجامعي بالمسرح الحر الجوال، بعد أن تخلص من السيطرة الكولونيالية عليه، وبرز فيه الطابع الشعبي للمسرح من خلال الأغنية والرقصة التي لا يمكن إلا أن تكون متجذرة في الإرث واللغة الأفريقية، وما معاداة المسرح من قبل السلطات الحاكمة، إلا لما لاحظته من إقبال الناس عليه والتأثير الكبير على وعيهم وعقولهم الذي جسّد نضال العمال الكيينين وفضحه مآلات فائض القيمة ومصير الإنتاج للمعامل التي يعملون بها في تطابق هموم الناس مع المسرح، نتيجة فهمهم لدقائق العمل في المزارع والمصانع ومشاكله وأدواته، إضافة إلى تشبيكه بألوان الفولكلور المستمدة من تراثهم الشعبي وبيئاتهم وواقعهم، حيث جسّد المسرح كوسيلة للوعي والتثقيف الجماهيري من خلال نشاط الفئة المثقفة في مركز كاميرثو الاجتماعي التربوي.

كما لعبت لغة القصة الأفريقية دوراً كبيرًا في التركيز على التصاق الثقافة بلغتها الأم ونقلها لهموم ناسها، وقد اقترح على طلابه كتابين "المعذبون في الأرض" لفرانز فانون و"الاستعمار أعلى مراحل الرأسمالية" (ف.إ. لينين) كبداية لفهم الكتابة الأفريقية، وقد كانت روايته "شيطان على الصليب" أول رواية له بلغة الكيكويو وكذلك كتابه "يوميات في السجن" التي كتبها وهو في السجن تلخيصاً لمعاناته الحقيقية في المعتقل.

كانت المطابع ودور النشر تحت تأثير الإرساليات التبشيرية، لذا تكلمت عن الأفريقي الطيب الخنوع، وحاولت تكريس الخرافة والجهل وإحياء الشعوذات من جديد، وأنعشت الروايات الدينية، وكانت تتجاهل ولا تسمح بأي شيء يمس السياسة أو الوجود الاستعماري، لذا كانت المعادلة المهمة، وجود كاتب مع مترجم مع ناشر وختامها قارئ ذو إرادة، لتحقيق ذلك التغيير والنهوض بالوعي الجمعي للشعب.

تدرّج نغومي واثيونغو في إرساء فن الرواية في بيئته، بالتركيز على الموروث الشفهي للسرد، مستفيدًا من قراءته العميقة للآداب الأوروبية واطّلاعه على التجارب الأدبية الحديثة، فاشتغل على تعدد الأصوات السردية وتجاوز أسلوب الراوي العليم، لينوّع في استخدامه لتلك الأساليب بما يخدم الأفكار التي يحاول أن يطرحها لتغيير واقع شعبه، والنهوض به كما ينبغي لكاتب في قامته وحضوره الأدبي، لكن المعاناة الأكبر عندما يكون الواقع المحيط أشد غرابة من كل ما يمكن كتابته.

إقرأ أيضاً: "الأشياء تتداعى".. إحدى روائع الأدب الأفريقي المقاوم

ويشير مصطلح الأدب الأفرو –أوروبي إلى الأدب الذي أنجزه الأفارقة بلغات أوروبية، وقد عزز هذا الأدب نفسه، فغدا تراثاً كأدب للبورجوازية الصغيرة نشأ في المدارس والجامعات الكولونيالية، فالشعر المكتوب بلغة أفريقية صومالية مثلًا، أو سواحلية، يستطيع أي فلاح أفريقي أن يفهمه ويحس به، ولكن أي شعر مكتوب بلغة أفرو أوروبية، أي ما يكتبه الأفريقي بلغة أوروبية، سيبقى عاجزاً عن فهمها.

إن أفريقيا باعتبارها ضحية قوى الاستغلال والاضطهاد الكولونيالي فرض عليها أن تنظر إلى الثقافة الغربية وكأنها المنارة ومركز الإشعاع، وعلى أن تنظر بدونية إلى موروثها الثقافي وبيئتها الفكرية، ووصمت شعوبها بالبدائية والتخلف والهمجية، في محاولة حثيثة للحط منها دربًا للسيطرة الاقتصادية والسياسية على مقدراتها وثرواتها، فالسيطرة السياسية والاقتصادية على شعب ما لا تكون إلا من خلال السيطرة الثقافية، لذا كان رفض مركزية الأدب الإنكليزي والتركيز على أولوية الأدب المحلي والاعتناء بالتراث الشفهي الثري، لأن الأدب أداة قوية لتجسيد الروح الثقافية لأي شعب.

ومع ذلك، ما زال هناك تيارات ما زالت تهلل للقوى الاستعمارية بقولها إن الاستعمار هو الذي خلق كينيا، وأن السياسات النيو-كولونيالية هي الأسلوب للتطوير والارتقاء بالبلاد، وفي المقابل، هناك تيار ثانٍ يتطابق مع خطاب المقاومة في سائر البلدان الأفريقية، وأصحاب هذا التيار من المثقفين، نراهم في السجون أو في معسكرات الاعتقال، ليبرز خيار الديمقراطية في تبوؤ الواجهة الأولى للمطالب الشعبية، في تواشج الحل الوطني مع الحل الديمقراطي.