"هويتنا ورموزنا" في "نابو": رموزنا تكرّس استمرارية تاريخ المنطقة

يربط المعرض مراحل التاريخ المختلفة، بدءاً من اختراع الإنسان الإبرة من العظام، معبّراً عن قناعته أن فعل الخياطة أو التطريز لم يكن مجرد تقنية عملية، مؤكداً أنه "كان لحظة تأسيس رمزي ربط فيها الإنسان بين المادة والنظام الكوني".

-

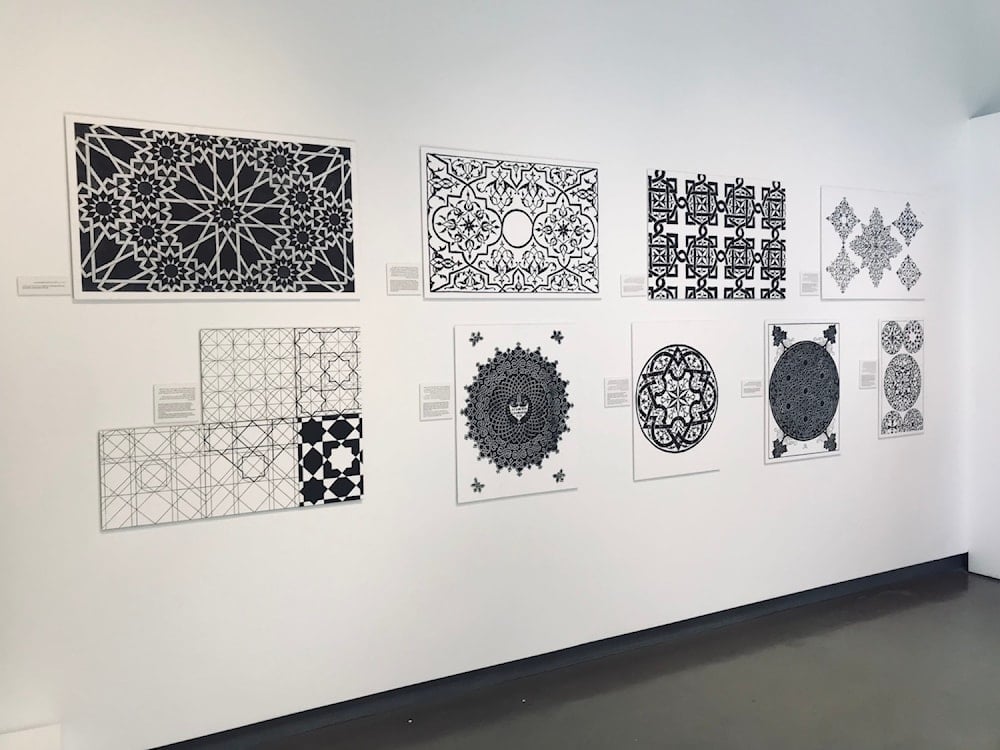

من جناح حوار الحضارات في الفنون الإسلامية

"علينا أن نفهم الماضي لنتأكد من أن تراثنا لا يزال على قيد الحياة"، بهذه العبارة يستهل متحف "نابو" شمالي بيروت، معرضه الجديد بعنوان "هويتنا ورموزنا"، مستعيداً بها ميثولوجيا الرموز والزخارف الإنسانية الكامنة في فن التطريز في حضارة بلاد الشام القديمة، بلوغاً للعصر الإسلامي بِحِقَبِه المختلفة، ويطلّ على المستجد من تطورات، خصوصاً على المستوى الفلسطيني.

يربط المعرض مراحل التاريخ المختلفة، بدءاً من اختراع الإنسان الإبرة من العظام، معبّراً عن قناعته أن فعل الخياطة أو التطريز لم يكن مجرد تقنية عملية، مؤكداً أنه "كان لحظة تأسيس رمزي ربط فيها الإنسان بين المادة والنظام الكوني".

ويفيد نصّ مجسّم يستوقف الزوار لدى دخولهم المتحف، أن "الأقمشة تحوّلت منذ فجر التاريخ إلى مساحات مُشَفَّرة، تدوَّن عليه المعتقدات، والميثولوجيا ودورات الزمن، والخصوبة، كما تعبّر المجتمعات الزراعية الأولى فيها عن فهمها للنظام الإلهي، وانعكاسه على حياة الإنسان والأرض".

القاسم المشترك بين مختلف مراحل تاريخ المنطقة، والتي يستجلي التراث بها روابطها الحضارية، وتفاعلاتها في ما بينها، وتبادل الخبرات والثقافات والمعتقدات والرؤى، هو استخدام الرموز ذات الطابع الكوني الميثولوجي، مثل شجرة الحياة والمُعينات والنجوم والطيور وهي، وفق النصّ، "رموز استخدمت لغايات دينية أو وقائيّة أو احتفالية لا تزال حاضرة اليوم بمعانٍ متحوّلة أو مضمرة".

كذلك، يستكشف المعرض دور أنواع الزينة ومستوياتها وبساطتها أو دقتها أو تفصيلياتها، في تحديد الانتماء الطبقي أو الديني أو الطقوسي، "عندما كانت الأزياء تُلْبَس في مواسم أو احتفالات مُعَيّنة"، وهي ممارسة لا تزال تتردّد بقوة موروثة في الممارسات الاجتماعية والطقوس الدينية حتى عصرنا الحاضر.

في عمل ضخم، فيه مئات الرموز والصور والفساتين والنصوب والرسوم التي تغطي طبقتي المتحف الواسعتين، لا بدّ من تقسيم المعرض إلى توليفات متجانسة وأقسام يربط بينها عامل مشترك، وقد اختير أن يكون تاريخ الحقبات التي تمثّل كل مجموعة عصراً من العصور.

المجموعة الأولى

تبدأ رحلة المعرض الطويلة بــــ "المعاني الأسطورية في التكوين الزخرفي"، حيث يرتبط عالم الميثولوجيا، والأساطير القديمة بالاعتقاد الديني لأن تراث زخارف المعابد، وملابس الكهنة كان يتّخذ شكل قصص تدور حول الآلهة.

يحتوي القسم روايات عن الإله "أريدو و"آن" و"إنانا" و"أنليل"، وكان الكهنة يرتدون ملابسهم على شكل سمكة خلال طقس التطهير، وذلك ما أوضحته، بصورة عامة، شروح مرافقة لكل عمل.

وحول العنوان، ظهرت رسومات شواهد من صخور نهر الكلب ترسم تخطيطاً للحضارة الآشورية من القرن السابع ق.م. ولوحة الملك الآشوري أسرحدون، وتماثيل من الفن البابلي القديم، مستهل الألف الثاني، وأخرى من الألف الثالث، وفن أشوري حديث، وثوب احتفالي للملك أشور بانيبال، وأثواب أخرى لملوك العصور المختلفة.

المجموعة الثانية

-

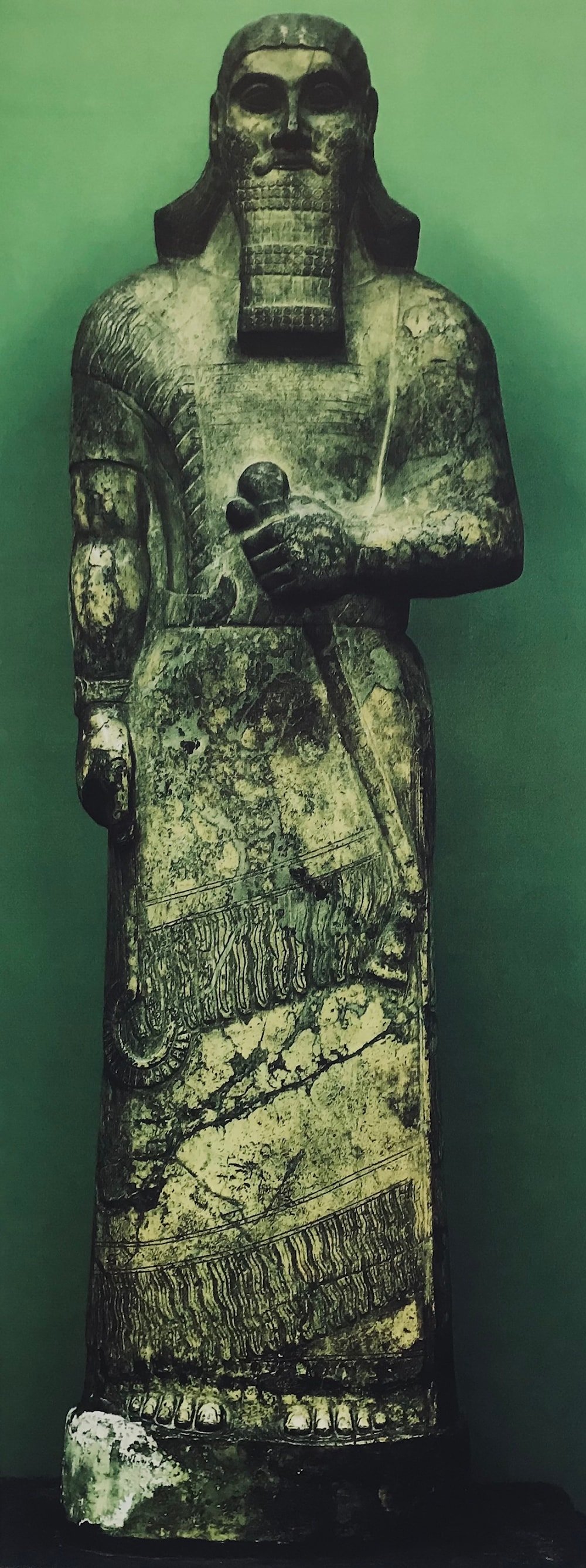

تمثال آشور ناصر بانيبال

أما المجموعة التالية فتضمنت "زخارف الملابس الآشورية"، وارتبطت بالمعتقدات السحرية الأسطورية التي ترمز إلى طرد الأرواح الشريرة وكشف الفأل السيئ، وكانت العناصر الزخرفيّة مظهراً من مظاهر الأبّهة والتعبير عن القوة العسكرية، استُخدِم فيها التطريز الملوّن وخيوط الذهب والفضة.

وقد ساهمت آشور بنصيب وافر في ابتكار الأشكال الزخرفية التي زينت معبد عشتار في آشور وفي ماري. كما تولع الفن الآشوري بألوان الأزرق والأصفر والأحمر، ولعبت الألوان دوراً هاماً في حياة الآشوريين، فاللون الأحمر لطرد الأرواح الشريرة، والأبيض رمز النقاء، والأزرق مرتبط بالصعود إلى السماء.

تكريساً لهذه المظاهر، عُرِضَ رسم للباس الملك الآشوري، سنحاريب، بدقة في التطريز لأشكال الزهور ولشجرة الحياة، مُحَلّاة بأشكال زخرفية مصنوعة من خيوط الذهب. ومن الفن الآشوري أيضاً، تمثال آشور ناصر بال الثاني (القرن التاسع ق.م.) من المرمر، أو ثياب آشورية لضابطين من الجناح الملكي الخاص بسرجون الثاني (حكم الإمبراطورية الحديثة من 721 إلى 705 ق.م.) قادِمَين من خورسباد. كذلك رسم وُجِد على سطح منحوتة من نينوى يمثل زوجة الملك آشور بانيبال.

المجموعة الثالثة

-

زخارف من أشكال بيزنطية

اندرجت المجموعة الثالثة تحت عنوان "حوار الحضارات في الفنون الإسلامية" حيث نشأ هذا الحوار في العصر الأموي، ما بعد 661م. عندما بدأت بلاد الشام تنفتح في فنونها الزخرفية على رموز هندسية عرفتها الحضارات السابقة.

ولم يتوقف هذا الانفتاح عند حدود الاقتباس، وإنما جرى تحوير بعضها، وأضيفت إليها مما ساعد في ظهور خصائص وتنويعات زخرفية جديدة، لا سيما بعد اختيار عبد الرحمن الأول مدينة قرطبة عاصمة للدولة الأموية العربية في الأندلس عام 771 م.

ومنذ ذلك التاريخ، ظهرت في الأندلس تأثيرات الحركة المتشابكة للزخارف النباتية التي عرفتها فنون دمشق قبل قرنين من الزمن، لا سيما إيقاعات نبات "الأكانتاس"، والمراوح النخيليّة، وشجرة الحياة، وظهرت نزعة تغطية السطوح بالزخارف المزدحمة، وعدم ترك مساحة خالية، وهي من أهم مميزات الفن الزخرفي الإسلامي الذي عرف في أوروبا باسم "الأرابيسك".

من الأمثلة على العنوان زخارف من أشكال بيزنطية، منها القديس غريغوريوس النزينزي جالساً، مرتدياً ثياباً كهنوتية مزينة بزخارف نباتية غنيّة ومرصّعة بالذهب، أو فستان من قماش فيسكوز بخيوط من حرير، وبوليستر مطرز بنمط الشمس الذي يرمز إلى بعل، أو سجادة صلاة صنعت على أيدي مطرزين مسيحيّين للسوق الإسلامي، وهي سجادة حرير من خيوط ذهبية، وفي أشكالها أوعية معلّقة لحرق البخور غالباً ما يظن الناس إنها قناديل مساجد.

كذلك سجادة حرير مطرزة بخيوط فضية مزينة بأشجار سرو مبسّطة ترمز إلى الخلود من صناعة ذوق مكايل في جبل لبنان، وعباءة حرير زرقاء مطرزة بخيوط ذهبية.

ومن العصر البرونزي إلى العصر الإسلامي حملت الرموز معاني متوارثة عبر الأجيال، ظهرت على أدوات الاستعمال اليومي والشعائر، ثم انتقلت إلى الملابس عبر التطريز والتصاميم المنسوجة.

المجموعة الرابعة

-

ثوب فلسطيني حديث صنع خلال الانتفاضة الأول

في الطبقة العليا، شروح مستفيضة لتقنيات هذا التراث التاريخي، وتُظهِر أجيالاً من النساء في فلسطين وسوريا ولبنان طرّزن وفق قواعد ثابتة في التوزيع والألوان والأشكال. هذه القواعد نادراً ما كانت تُشرح، بل تُمارس فقط وتنتقل من الأم إلى الابنة، وهي تمثل معرفة مكثّفة، ونحواً رمزياً أقدم من الكتابة، يحفظ ذاكرة الأساطير والطقوس والنظام الكوني.

وجاءت إحدى القصص وراء هذه الرموز من أوغاريت في القرن الــ 15 قبل الميلاد، تروي هبوط بعل، إله الخصب والمطر، إلى العالم السفلي، عبر جبال الأقرع.

من خلال هذه الزخارف، يظهر كيف نسجت النساء في القماش القوانين الأبدية نفسها التي كانت ترويها أساطير بعل وعناة في الماضي، على شكل الحكاية. بذلك، أعطى التطريز شكلاً للعقيدة التي تقول إن: "لا حياة من دون موت، ولا نمو من دون انحسار، ولا خصوبة من دون تجدد".

-

عباءة حرير زرقاء مطرزة بخيوط

ولا بد من التوقف عند مجموعة "الخيط المستمر"، إشارة إلى تجلّي التراث في مقاومة الفلسطيني للاحتلال عبر تكريس تراثه، وفنونه. فقد هدّد المنفى بإطفاء الرموز التي شكّلت جوهر الهوية الثقافية الفلسطينية، لكن من قلب الصراع، تحوّل التطريز إلى ساحة مقاومة، وبحلول السبعينيات حاز التطريز الفلسطيني اعترافاً عالمياً.

لا يمكن سبر كلّ عناصر المعرض، لكن لا بدّ من الإشارة إلى أن الكثير من المجموعات، والأبحاث المعروضة، يعود إلى العمل الحياتي الطويل لــ"هايكه فيبر" التي أسست مركز "عناة" في دمشق كمشغل، ومعهد بحثي في آن.