الزلزال قرن من الانهيارات رصده رئيس وزراء تركيا السابق

"الزلزال" يكشف بدقّة مفاهيم "الحرب الاستباقية ثمّ الوقائية" التي استندت إليها "استراتيجية الأمن القومي الأميركي" التي تمّ الإعلان عنها في 17 أيلول/ سبتمبر 2002، والفجوة بين المصالح الأمنية الوطنية والقانون الدولي.

-

الزلزال قرن من الانهيارات رصده أحمد داود أوغلو

"الزلزال – النظام العالمي بين الشعبوية والديمقراطية"، كتاب يدقّ ناقوس الخطر بشأن مستقبل البشرية والنظام العالمي في العقود الأخيرة حيث يعتبر رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أنّ العالم بعد سقوط الاتحاد السوفياتي شهد مجموعة من الزلازل أدّت إلى إضعاف النظام العالمي والدول الوطنية، وأوصلت العالم إلى واقع مفصلي تحتاج فيه البشرية لاختيار سبيلها للنجاة. وكان أوّل هذه الزلازل جيوسياسياً هو سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1991، ثمّ الزلزال الأمني في 11 أيلول/ سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة وما تبعه من هزّات تمثّلت بحربين شنّتهما أميركا على أفغانستان والعراق، وكان الزلزال الثالث هو الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 لتتبعها ثورات "الربيع العربي" مطلع عام 2011 كزلزال بُنيوي.

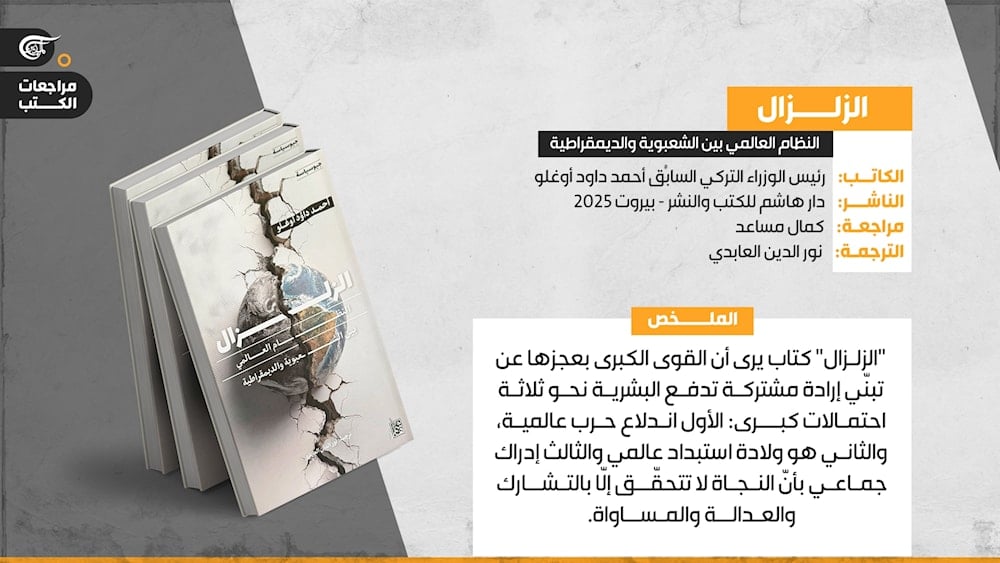

كتاب "الزلزال – النظام العالمي بين الشعبوية والديمقراطية"، للمؤلف أحمد داود أوغلو، صادر عن دار هاشم للكتب والنشر، الطبعة الأولى 2025 ترجمه إلى العربية نور الدين العابدي وقدّمه السيد علي هاشم.

العالم على مفترق مصيريّ

الزلزال كتاب يعالج من خلاله المؤلّف مصير العالم حاملاً نظرية أنه يقف عند مفترق مصيريّ، وأنّ القوى الكبرى بعجزها عن تبنّي إرادة مشتركة تدفع البشرية نحو أحد ثلاثة احتمالات كبرى. الأول اندلاع حرب عالمية شاملة تعيد تشكيل النظام الدولي على أنقاض القديم وفق منطق المنتصرين كما حدث بعد الحربين العالميتين، الاحتمال الثاني هو ولادة استبداد عالمي جديد تُنتجه تكنولوجيا المراقبة والاتصال وتُغذّيه الشعبويات المعاصرة الباحثة عن نظام صارم يقيها فوضى الانهيار، أمّا الاحتمال الثالث والأكثر نُبلاً فهو نشوء "ديمقراطية عالمية" تُبنى على دروس التاريخ المريرة وعلى إدراك جماعي بأنّ النجاة لا تتحقّق إلّا بالتشارك والعدالة والمساواة شريطة أن يتحقّق ذلك قبل اندلاع حرب جديدة تُعيد كتابة التاريخ بالدم.

الفكرة الأساسية لأطروحة كتاب الزلزال هي أنّ البشرية دخلت في مسار أزمة تشكّلت نتيجة الصدمات المتتالية وهي تتجاوز كونها جزئية أو نقطية إلى حدّ الاتحاد مع النظام نفسه، كانت الزلازل النظامية الأربعة التي حدثت سابقاً محدودة إما بمناطق معيّنة أو قطاعات محدّدة. ظهر الزلزال الجيوسياسي الذي ضرب نطاق أوراسيا – خط بحر البلطيق – أوروبا الشرقية – البلقان – القوقاز – آسيا الوسطى – أولاً عبر صدامات تمهيدية في العام 1989 ثم تجلّى في العام 1991 من خلال موجة عميقة، لكنّه ظلّ محدوداً من حيث نطاق الأزمة ومجال انتشارها على الرغم من أنه ترك أثراً عميقاً بسبب إنهائه للحرب الباردة، وأدّى إلى تغيير جوهري على جبهة التصدّع الأمني في العلاقات الدولية، وكانت آثار الزلزال الأمني الذي حدث في أميركا مركّزة على منطقة جغرافية محدّدة عبر حربَي العراق وأفغانستان.

إضافة إلى ذلك أثّر الزلزال الاقتصادي في العام 2008 بشكل أكبر على اقتصادات الدول المتقدّمة وبقي بشكل رئيس في حدودها السياسية الاقتصادية، أما الزلزال البنيوي الذي بدأ مع "الربيع العربي" اعتباراً من نهاية العام 2010 – وضرب بنى الدولة الوطنية في نطاق ممتدّ من عمق أفريقيا حتى أوكرانيا ومن المحيط الأطلسي حتى المحيط الهندي فلم يظهر إلّا في نطاق جغرافي محدّد، وأدّى بشكل رئيس إلى ارتجاجات كبيرة في المؤسسات الحكومية وبُناها الاقتصادية والسياسية.

الزلزال النظامي: هل يعيد التاريخ نفسه؟

إضافة إلى ذلك غيَّر الزلزال الجيوسياسي كما يرصده المؤلف، الذي حصل عقب نهاية الحرب الباردة الحدود على طول هذا الحزام الجغرافي المركزيّ مما أشعل سلسلة من الأزمات وتحوّلت حالة المجهول التي خلقتها إلى حالة أكثر تعقيداً بفعل الزلزال الأمني الكبير في 11 أيلول/ سبتمبر وتداعياته من الانهيارات التي تحوّلت إلى سيكولوجيا التشاؤم الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالميّة التي أعقبت هذا الزلزال إلى ظاهرة محسوسة بقوة، ونتيجة لكلّ ذلك تشكّلت الأرضية لزلزال نظامي بفعل زعزعة الزلزال البنيويّ لجميع البُنى السياسية في أكثر المناطق الاستراتيجية حساسيّة في العالم وعلى رأسها الشرق الأوسط، وتصرّف المؤسسات الدولية والأطراف الفاعلة التي كان يُفترض بها أن تنتج حلولاً ولكن تحت وطأة سيكولوجيا العجز وغياب أيّ قدرة على التدخّل مع توسّع رقعة الأزمات لأنّ المستوى الذي وصلت إليه التكنولوجيا العسكرية، يُثير في الأذهان سيناريوهات لا تشمل الحرب فحسب بل نهاية العالم أيضاً.

الزلزال الأمني (2001)

يرصد أحمد داود أوغلو، الصدمات الارتدادية للزلزال الجيوسياسي في أواخر التسعينيات وتلاه ضرب زلزال آخر بشدّة سيكولوجيا الأطراف الرئيسة في النظام الدولي بُناها لجهة القيم/ المصالح ومنهجياتها. وأحدث الزلزال الأمني الذي أعقب تلك الهجمات صدمة سيكولوجية في النخبة السياسية الأميركية والمجتمع الأميركي عامّة، وكان الاعتقاد بأنّ الولايات المتحدة ستؤدّي الدور الريادي في إعادة هيكلة النظام الدولي باعتبارها المنتصر المطلق في الحرب الباردة، وكانت تشعر بالأمان في قارّة بعيدة عن مناطق الأزمات – إذا استثنينا احتمالية الهجوم النووي – والتي صاغت سيكولوجيّتها الاستراتيجية بناءً على ذلك.

وفجأة وجدت أميركا نفسها للمرة الأولى تواجه إحساساً بأنها غير قادرة على الشعور بالأمن حتى في عاصمتها الاقتصادية (نيويورك) والسياسية (واشنطن)، ويمكن تلمّس هذا التغيّر في الاختلاف بين الخطاب السياسي للرئيسين بوش الأب والابن، إذ حلّ مكان السيكولوجيا الأميركية المسيطرة في التسعينيات والقائمة على رؤية "إعادة تشكيل العالم على صورتها" سيكولوجيا تضع التهديدات والمخاطر الأمنية في مقدّمة الأولويّات، واعتبار هجمات 11 أيلول/ سبتمبر "عملاً حربياً" وليس "عملاً إرهابياً" إلى خلق حالة سيكولوجية جديدة واسعة ومنتشرة غيّرت بشكل متطرّف الأجواء الدوليّة وأولويات صانعي القرار في العالم.

الحرب الوقائية الأميركية

كتاب الزلزال يكشف بدقّة مفاهيم "الحرب الاستباقية ثمّ الوقائية" التي استندت إليها "استراتيجية الأمن القومي الأميركي" التي تمّ الإعلان عنها في 17 أيلول/ سبتمبر 2002، والفجوة بين المصالح الأمنية الوطنية والقانون الدولي، ومهّدت الطريق للاستخدام اللا محدود لسياسة التدخّل العسكري الأحادي قبل أن تتمكّن منطقة الشرق الأوسط من تجاوز الصدمات الارتدادية التي خلّفتها الزلازل الماضية.

فجّر زلزال يحمل ملامح جميع الزلازل السابقة كلّ خطوط الصدع الجيوسياسية الجيو اقتصادية والجيو ثقافية في المنطقة محوّلاً إياها إلى مسرح لأبشع التوترات والصراعات الأهلية والحروب طوال الـــ 100 عام الماضية. لم ينحصر هذا الزلزال بجهة أو مكان على صعيد الدول الوطنية أو على المستوى الإقليمي وأدّى إلى دمار بُنيوي شامل، أسفر هذا الزلزال الذي رافق "الربيع العربي" في الشرق الأوسط عن أشدّ عمليّة تدمير عاشتها المنطقة منذ الحرب العالمية الأولى وحتى اليوم، لأنه جرف أمامه كلّ طبقات المجتمع في اليمن والعراق وسوريا وليبيا من القرى إلى العواصم والمدن.

كتاب الزلزال – للمؤلف أحمد داود أوغلو – دمّر نظرية أساسية من أطروحته "صفر مشاكل" مع الجيران باعتبارها مقاربة سياسية خارجية تركيّة خاطئة، وأنّ هذه الأطروحة تلقّت ضربة قاسية نتيجة تطوّرات العقد الماضي حيث تبدو تركيا كأنها انحرفت بين ليلة وضحاها من علاقات الصداقة مع الجيران في الشرق الأوسط إلى ساحات الحرب والتوتّر، إذ ثبت مدى صعوبة تطبيق أطروحة "صفر مشاكل" في الظروف الفوضوية التي تلت الانفجارات التي عُرفت باسم "الربيع العربي" والتي بدأت في العام 2011. ولكن عند التفكير بهدوء فإنّ أطروحة "نظرية صفر مشاكل" هي استكشاف (حسن النيّة) للإمكانات المعيارية لسياسة خارجية قائمة على مبدأ رابح – رابح، في سياق إقليمي ودولي، وبالفعل إنّ أحمد داود أوغلو – كان مدركاً جداً لحدود نظرته وفلسفته ومقاربته.

أحمد داود أوغلو ليس مجرّد سياسي وأكاديمي عابر بل حالة مؤسّسة في تاريخ تركيا والمنطقة الحديثة، ما يعكسه من هدوء يخفي خلفه مقاتلاً لا يعرف التراجع، قاتل في الدبلوماسية حتى النهاية كما فعل في سعيه الحثيث لإيجاد تسوية للأزمة السورية في بداياتها، وواجه خصومه في البحر كما فعل حين دافع عن أسطول مرمرة الذي قتلت فيه "إسرائيل" عدداً من الأتراك، وخاض معاركه السياسية بصلابة حين خرج من حزبه ليؤسّس مساراً جديداً فهو لا يخشى المغامرة، وفي كتابه - "الزلزال – النظام العالمي بين الشعبوية والديمقراطية" يذهب إلى النهاية في دقّ ناقوس الخطر محذّراً من انهيار قيميّ شامل إن لم تستفق الإنسانية من سباتها.