المحترف التشكيلي السوري وأرشيف الحرب

كيف اقتحمت مفردات الحرب المحترف التشكيلي السوري؟ وكيف تجسد الموت والخراب في أعمال أهم التشكيليين السوريين؟

اقتحمت مفردات الحرب المحترف التشكيلي السوري مثل عاصفة، وإذا بالعشرية السوداء تلقي بثقلها فوق بياض اللوحة بالأحمر والأسود، ما فرض هوية جديدة لهذا المحترف.

الآن، بعد هدوء العاصفة وتوابعها، نحاول استعادة تلك الحقبة الملتهبة وكيفية فحص طبقاتها المتحوّلة؟ والحال، نحن إزاء زلزال لوني صبغ هذه الحقبة لجهة المعنى الذي أفرزته الحرب، ونوع التحديقة الجمالية في تشريح أسباب الخراب، فها هي جثة البلاد تقتحم المشغل مثل "غورنيكا" محليّة بالأبيض والأسود والرمادي ولطخات الأحمر، تسيل على القماشة وأرضية المشغل، ما أوقع التشكيلي السوري في حيرة أمام وليمة الدم هذه، بالإضافة إلى فجائعية المشهد، وطبقات الهلاك.

هكذا انزلقت التعبيرية التي وسمت المحترف السوري طويلاً إلى سرديات بصرية مضادة تعمل على أرشفة الخسائر وفداحة الزلزال بضربات ريشة نزقة أو شفرة أو سكين لتوثيق اللحظة من جهة، والذهاب إلى الحميمي المفتقد من جهةٍ ثانية.

-

يوسف عبدلكي في محترفه

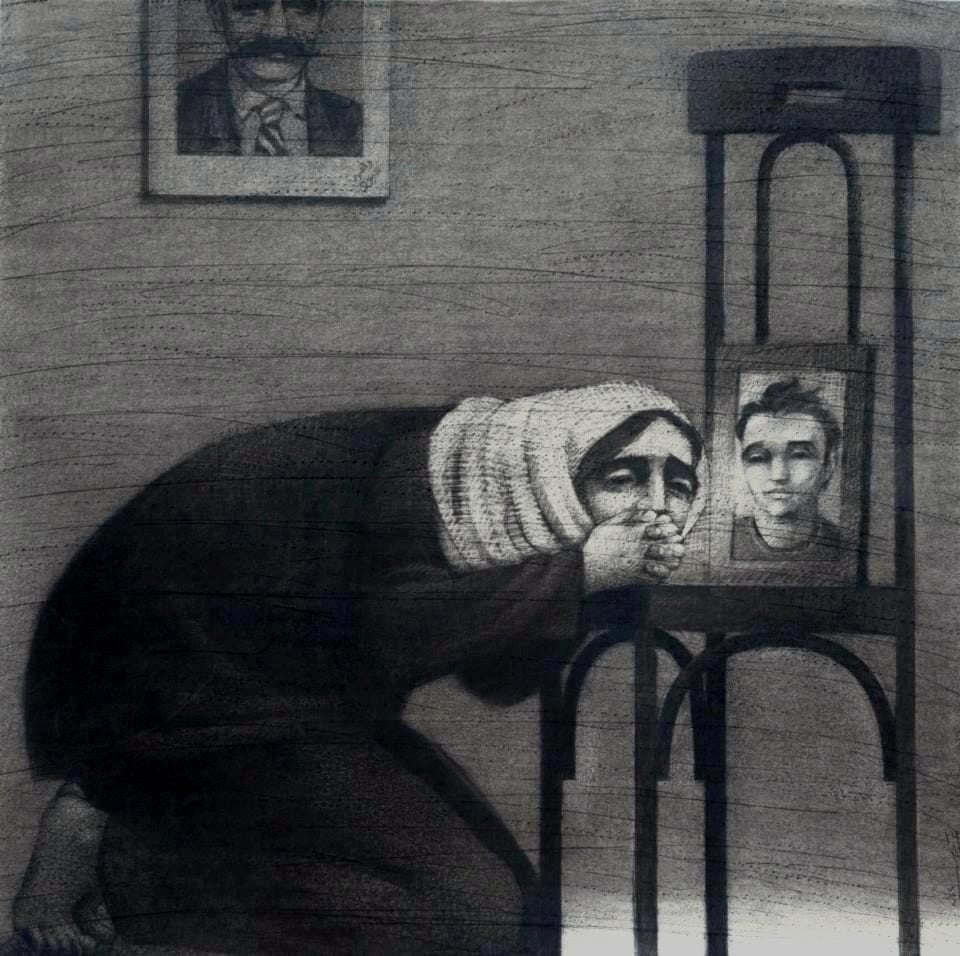

هذا ما نجده أولاً، في أعمال يوسف عبدلكي الذي اعتنى بأشكال الأسماك المثبّتة بالمسامير، والعصافير الميتة، بالمقدار نفسه الذي استعاد فيه ألفة الوردة، وإبريق الشاي، ورقعة الشطرنج، لكن هبوب الانتفاضة السورية وضع مقترحه الغرافيكي في مقامٍ آخر يتأرجح بين القسوة والعاطفة، والغرق في أسباب النزوح والفقدان وفجائع الأمهات الثكالى وصور المفقودين "وجدتني، ومن دون سابق إنذار، أعملُ على موضوعات لها علاقة بأشخاص وأناس ووجوه، رَغِبتُ في تجسيدها في لحظة، كان على أيّ رسام لديه درجة من الوجدان ألّا يتركها في مهَبِّ الهواء"، يقول.

في أعماله الأخيرة التي طوى خلالها العشرية السوداء الأولى اشتغل يوسف عبدلكي على توطين لحظة كابوسية بعدسة مكبّرة تصلح لأن تكون فهرساً للكارثة: بشر منتهكون، وأسماك مذبوحة، وسكاكين لا تخطئ هدفها نحو ساق الوردة، ديك مقطوع الرأس بعينين فزعتين، وزجاجة فارغة بطول مترين تنتهي بعنق ضيّق، كما لو أن لا هواء في المكان.

لكل كائن حصته من المسامير المغروزة بإمعان في راحة اليد المقطوعة، ثم استكمل هذا الجحيم بساطور ضخم على طول اللوحة. يوثّق كل هذه التراجيديا بقلم الفحم وحده، فاللحظة سوداء بما يفيض عن حاجة الكائن الأعزل للألوان الأخرى.

-

من أعمال يوسف عبدلكي

أما تجربة عمران يونس فتعبّر عن هوية متحوّلة تبعاً لانفعالاته الآنية تجاه الحدث السوري، وذلك بأقصى حالات الكثافة والحدّة محاولاً الإحاطة بالمشهديات المروّعة للجثث والأطراف المبتورة والتوابيت التي تنطوي على لحظة رعب لم تغادر الضلوع، كما لو أنها صرخة مكتومة، فكان عليه أن يمزج الفحم بالإكليريك كأفضل تعبير عن هذه السينوغرافيا السريالية التي تحتشد بالوحوش المفترسة والكلاب المسعورة "كما لو أنني مع القاتل في الغرفة نفسها".

سيلطّخ القماشة البيضاء بالصرخات والعواء والكوابيس، فيما يخرج الموتى من توابيتهم لإلقاء نظرة أخيرة على المشهد المأساوي، قبل أن يختزل مفرداته في أعماله الأخيرة إلى نبتة الصبّار الشوكية كختم لتصوراته الذاتية في تلخيص الأفق المغلق للبلاد. الصبّار بأشواكه الحادة وأشكاله الوحشية ومخالبه المعادية، إذ يخضعه لألوان ليست من أصله، فيحضر الأزرق كطلسة إضافية توحي بتمرّد ما على سكونية اللحظة، فنبتة الصبار تكاد تكون هوية خاصة لدى هذا التشكيلي القلق الذي يفسّر افتتانه بهذه النبتة الصلبة والحسّاسة، بأنها تشكِّل سياجاً واقياً لنباتات أكثر رقة، تحتضنها كما تحتضن الأم أطفالها.

هكذا تحوّل مرسمه إلى ما يشبه المسلخ البشري كأقصى حالات الاحتجاج في مواجهة الألم والخوف والموت، وإذا بهذه الانفعالات "تستحيل إلى صرخات على قماش الرسم الأبيض إلى أن تصبح موجعة، والخطوط السوداء تخترق جسد الأرض كالمحراث لتجعل الفن خطّاً واضحاً لليقين، ثمنه هو الحياة نفسها، فكيف لك أن تُدير ظهرك لما يجري من حولك، وتحلُم بحديقة من زهور بينما الحرب تحتل كل ثانية من يومك، وتزفّ لك كل يوم نبأ موت جديد؟".

من جهته، أدار باسم دحدوح ظهره لموضوعاته التجريدية التي وسمت تجربته ملتفتاً إلى لحظة بهيمية متفجّرة، إذ وجد في أشكال الثيران ملاذاً لهويته الجديدة، مازجاً البشري بالحيواني في متتالية لونية تنطوي على فزع وقلق ووحشية.

شخوص وكائنات مستلبة ومخذولة بعيون مطفأة، من دون أن يهمل خطوط السطوح، وذلك بخبرة غرافيكية لافتة تعمل في المنطقة الفاصلة بين صرامة الخط وحرية اللون.

على المقلب الآخر، عمل أسعد فرزات على فهرسة وجوه المفقودين في بورتريهات أقرب ما تكون إلى أطلسٍ للألم في أرشفة الوجوه المعلّقة بين الحياة والموت في رحلة التيه السورية معوّلاً على اللون الأسود واشتقاقاته من الرمادي في تلخيص صرخة الغريق.

وجوه منهوبة بلا ملامح صريحة، وبلا قيد نفوس، كمن يفتش عن وجهه الضائع وسط حشود الموتى والمفقودين مستدعياً صدى قصيدة للشاعرة الإنكليزية كريستينا روسيتي: "لا أحد يرى الريح لكن عندما تنحني هامات الأشجار، نعرف وقتها أن الريح مرت من هنا".

-

كولاج تمّام عزام

من جهته، يقول محمد العلبي في توصيف أعماله التي أنجزها في الحرب: "في لوحاتي بقايا أجسادٍ، وطيورٍ، ونباتٍ، وعمارةٍ، وبُقَعٍ، وثقوبٍ، وشظايا، ولحظة اختراق الصوت حاجز الدهشة من هولِ الفاجعة. لم أكن بعيداً عن هذه التفاصيل، كنت أعيشها، حتى احتلت داخلي. حاولت أن ألقيها في أتون اللوحة، عسى أن أتخلص من عبء هذه الصور، بعناوينها التي لا تُكتب ولا تُقرأ".

من جهته، تخفّف أسعد عرابي الذي انطفأ هذا العام في منفاه الباريسي من غنائيته الصوفية ونشوته الحسيّة تحت وطأة الخراب الذي عاشته دمشق خلال سنوات الحرب. ذلك أن العلاقة بين "الساكن والمسكون"، وفقاً لعنوان أحد معارضه المتأخرة، تعرّضت لكدمات روحية عنيفة، وأحلامٍ مارقة، وكوابيس ثقيلة، تتواتر وفقاً لاندفاعات تعبيرية لا تنقصها البسالة في أرشفة الوجع وطبقات الاغتراب والحنين إلى مدينة أضحت بعيدة وضبابية.

ذلك أن المسافة بين باريس مكان إقامته، ودمشق التي غادرها باكراً، يجري اختزالها بسطوة العاطفة، ومهارة استدعاء اللون في رسم خرائط المحنة. كأنه بذلك يؤجل قيامة المدينة بالتوازي مع قيامة الفرد في وحدته، وفي ترويض فكرة الموت.

-

صباريات عمران يونس

هكذا تنطفئ ألوانه المشعة لمصلحة ما هو داكن وكابوسي ومأتمي بقوة دفع إحساس غريزي وفجائعي في مواجهة عراء روحي ومسلخ جماعي وبرابرة لتدمير التاريخ وتفتيت خرائط الفردوس الشامي بنعيق غربان طويل، وإذا بأزقة الحارات القديمة المسكونة بالسحر والتعاويذ والأساطير تفقد روحانيتها تحت وطأة النزوح، بدلالته المكانية والتاريخية، وذلك عن طريق منهج خاص يؤجج الحواس في معالجة طوبوغرافية هذه الحارات، على نحوٍ آخر، كمن يواجه أسباب الهلاك بزلزال تعبيري مضاد ينطوي على أسئلة جارحة في معنى الفناء، وذلك بشطح إيقاعي عميق في تفسير سرابية اللحظة وجحيمها، أو ما سمّاه "القيامة الشامية"، رافضاً الحياد في مواجهة الكارثة الراهنة، ذلك أن اللوحة التي تمثل ضمير المصوّر "لا تحتمل شهادة الزور، والتزام الصمت".

-

أسعد عرابي والقيامة الشامية

على المقلب الآخر، عمل جيل الحرب على استثمار الوسائط المتعددة في تعيين هويته الخاصة من موقع الشاهد في المقام الأول، فأنشأ تمّام عزّام متحفاً افتراضياً للدمار الذي شهدته البلاد متكئاً على الصور الفوتوغرافية والغرافيك والكولاج والأكليريك بتركيب صور المباني المدمّرة على لوحات عالمية مثل لوحة "القبلة" للرسّام غوستاف كليمت في مفارقة مدهشة، فيما أنجزت رندا مدّاح مشروعاً بعنوان "ترميم"، وهو تجهيز بصري يسعى للنظر في ما يطرأ على الذاكرة وعلاقتها بالمكان المدمّر، وكيف يصبح الخراب والحدود والجدران والحواجز التي غيّرت خريطة مكانٍ ما وشكله وحوّلت حياة أفراده ولغتهم، إلى جدران شبه عادية، مرممة بعبثية ما هو غير قابل للترميم، و"كيف تفشل الذاكرة في استرجاع ذاكرة ما قبل الخراب، فلا يبقى إلا قشور هشة قابلة للكسر في محاولة لإيجاد الذات".