الوعي الباطن بين سطوة القطيع وحرية الإنسان

أدركت أنّ جوهر الحقيقة يظل عصياً على الطمس، ممتداً في الزمن، متجاوزاً تبدّل الشعارات وتلوّن الخطابات. تعلّمت أنّ الانتماء الأعمى لأي قطيع ليس سوى صورة أخرى من السجن، وأن الحرية الحقيقية تبدأ من لحظة مقاومة الاندماج القسري.

-

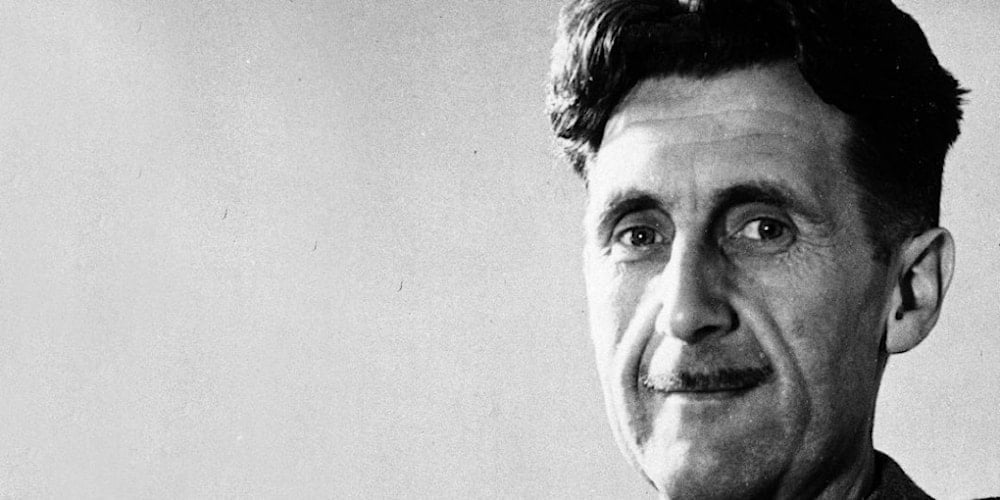

جورج أورويل

في العام 1986، شاهدت للمرة الأولى فيلم "Nineteen Eighty-Four"، المأخوذ عن رواية الإنكليزي جورج أورويل "1984". يصوّر الفيلم مجتمعاً توتاليتارياً مستبداً، تتحكّم فيه حكومة شمولية قمعية يقودها زعيم ديكتاتوري يسمى "الأخ الأكبر". في ذلك المجتمع، تتمّ مراقبة المواطنين بشكل دقيق ومستمر عبر شبكة واسعة من الشاشات والجواسيس، فلا مجال للخصوصية ولا للحرية الفردية.

وبالرغم من أنني، بوعيي حينها، لم أستوعب الفيلم بالعمق الذي استوعبته اليوم، إلّا أنّ موضوع التحكّم والسيطرة على العقل والوعي الجمعي ترسّخ في داخلي، وظل أثره باقياً في خلجات وعيي الباطن.

في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، كنت أعيش حالة صراع داخلي بين الانجذاب إلى الفكر اليساري والماركسي بما يحمله من وعود بالعدالة الاجتماعية، وبين التأثر بالفكر الإسلامي الذي كان يزدهر في الساحة آنذاك، محمّلاً بروح المقاومة والعودة إلى الجذور. كان ذلك الزمن يموج بالتجاذبات الفكرية والسياسية، حتى غدا المرء، شاء أم أبى، جزءاً من جدل مفتوح بين رؤيتين: رؤية تستند إلى المادة والصراع الطبقي، وأخرى تستند إلى الروح والموروث الحضاري.

وقد ترك هذا النزاع أثره العميق في وعيي. إذ لم يكن مجرد تقاطع عابر بين اتجاهين، بل محطة أساسية مهّدت لمسار طويل من البحث عن الإنسان في كلا التيارين. ومع مرور الأعوام، أخذت أدرك أن جوهر المسألة لم يكن في الانتماء لشعار أو تيار، بقدر ما كان في مقاومة الانسياق وراء أي عقل جمعي يذيب الفرد في كتلته. ومن هنا بدأ يتشكّل داخلي وعي يقظ، يتغذى على التجربة ويقاوم الانجرار، تماماً كما فعل فيلم "1984" الذي غرس في نفسي منذ البداية بذرة الحذر من هيمنة القطيع وسطوة الزيف الجماعي.

أذكر موقفاً طريفاً حصل لي مع والدي في أحد الأيام، إذ كان قلقاً عليّ بسبب المضايقات الأمنية التي كانت تتركّز على التيار الإسلامي، فكان يحذرني طالباً مني الحذر وعدم الانتماء لأيّ من التيارات السياسية. وفي إحدى المرات، قلت له: "لا تقلق يا أبي، فأنا ماركسي الهوى، لن تؤثّر تلك المضايقات عليّ"، وهو ما كان ينبئ بأني كنت أستشعر الساحة والمزاج العامّ الذي كان يشعر به الناس في تلك الأيام.

بعدها بعدة أعوام، وفي خضمّ ذلك الصراع، خضت تجربة شخصية مؤثرة أدّت بي لكتابة بعض النصوص بوحي من الحالة، ومنها هذا النص كتبته في العام 1988:

"فلا تبالي ..

بل انهضي وقاومي سجنك

بتلك الثورة…

واتركي المنايا والقبور

وارتحلي إلى الشمس.

فقد عاهدت نفسك،

وطيري كالأغنية

لتغني من يهواك،

فقد صرت

الماضي والحاضر والمستقبل".

لقد ترك هذا النص وبقية ما كتبت أثراً وذكرى. لم يكن في خلدي أن يمتد أثرها عبر الزمن. لقد كانت إشارة إلى تجربة إنسانية لإحداهن تعرّضت للتنمر قبل 38 عاماً، فقاومت وواجهت، حتى شبّهتها في أحد النصوص بسناء محيدلي وجميلة بوحيرد، مع فارق التجربة وحدّتها.

ولأن الشيء بالشيء يذكر، فإن المفارقة تذكر أيضاً. إذ يبدو أن الله ادخر لي تجربة مشاهدة فيلم (1984) لتتحرّك وتبرز عند كل مفصل من حياتي، لتحميني من الوقوع في حبائل زخم القطيع الجمعي.

وبعد 4 عقود من تلك التجربة، أيقنت أنّ فكرة التحرّر من هيمنة القطيع لم تكن مجرّد أثر تركه فيلم شاهدته في صباي، ولا ومضة عابرة في رحلة الوعي، بل غدت مفصلاً متجدّداً يتخلل مسار حياتي. فقد وجدت نفسي في مساجلة مع جماعة متشابكة، تزعم امتلاكها تفسيراً حصرياً للتاريخ والإرث الثقافي، وتقدّم رؤيتها بوصفها الحقيقة المطلقة التي لا يطالها شك.

والمفارقة أنها، وهي تدّعي امتلاك الحقيقة، ما فتئت تمعن في اجترار خطاب المظلومية والإقصاء. وكانت تلك المساجلات كفيلة بأن تعيد إلى ذاكرتي صورة "الأخ الأكبر"، وتذكّرني بأن العقل الجمعي، حين يتخذ صورة الهرم المتسلّط، لا يفعل سوى إذابة الفرد في جماعته وفرض قراءة واحدة للواقع، كما لو كان الوعي البشري صفحة بيضاء لا تستحق سوى سطر واحد يكتب عليها.

غير أن تلك التجارب، بما حفلت به من محاولات فاشلة للنيل مني، لم تكن سوى منبهات أيقظت في داخلي يقظة أشبه بما سماه جبران خليل جبران "ساعة الفراق"، حيث ينهض الوعي الباطن مرآة كاشفة للزيف، ساطعة على انكسار الأقنعة وادعاءات الحرية المزورة.

آنذاك أدركت أن جوهر الحقيقة يظل عصياً على الطمس، ممتداً في الزمن، متجاوزاً تبدّل الشعارات وتلوّن الخطابات. ومن قلب تلك السجالات، تعلّمت أنّ الانتماء الأعمى لأيّ قطيع ليس سوى صورة أخرى من السجن، وأنّ الحرية الحقيقية تبدأ من لحظة مقاومة الاندماج القسري وصون الوعي من الانسياق وراء الزخم الجمعي.

ومن جانب آخر، قد يلحظ البعض أنني، عند مشاركاتي العامة في الاعتصامات والتجمعات الجماهيرية، أنني لا أتماهى مع الصخب ولا أرفع صوتي مع الهتافات. وقد يخيل إلى من لا يعرفني أن ذلك اختلاف مع مضمون الشعارات أو تبرّم من أهدافها، غير أنّ الأمر أعمق من ذلك. إنه خيار ولد من تجربة طويلة مع الزخم الجمعي؛ خيار علّمت به نفسي أن تظل يقظة أمام سطوة العقل الجمعي، فلا تنساق مع انفعاله ولا تفقد ذاتها في غمرة اندفاعه. لذلك أشارك بروحي وقناعتي، وأصغي بوعي، لكنني أحتفظ بصمتي كدرع صامت يصون وعيي من الانسياق مع الجموع، ويجعل حضوري فعل مشاركة حرة، لا اندماجاً قسرياً.

واليوم، وأنا أستذكر تلك المفاصل وأتأمل أين أخذتني تجاربي، يحق لي القول: يوماً كنت أبحث عن الإنسان، فصرت يسارياً ماركسياً بلا قيد ولا وصاية انتماء، فلم أجد الإنسان. ثم أصبحت إسلامي الهوى بلا قيد ولا وصاية انتماء، فلم أجد الإنسان. حتى تجلّت لي نفسي، فانتميت إليها، فوجدت الإنسان الذي كنت أبحث عنه، ولم أتماه مع الزخم الجمعي.

وهنا، حينما استفز الوعي الباطن مساري، أدركت أنّ ما كنت أفتقده لم يكن الإنسان في جوهره، بل وعيه الحرّ؛ ذاك الوعي الذي يضيع كلما انساق المرء وراء العقل الجمعي، ويبعث كلما تحرّر من حبائله.