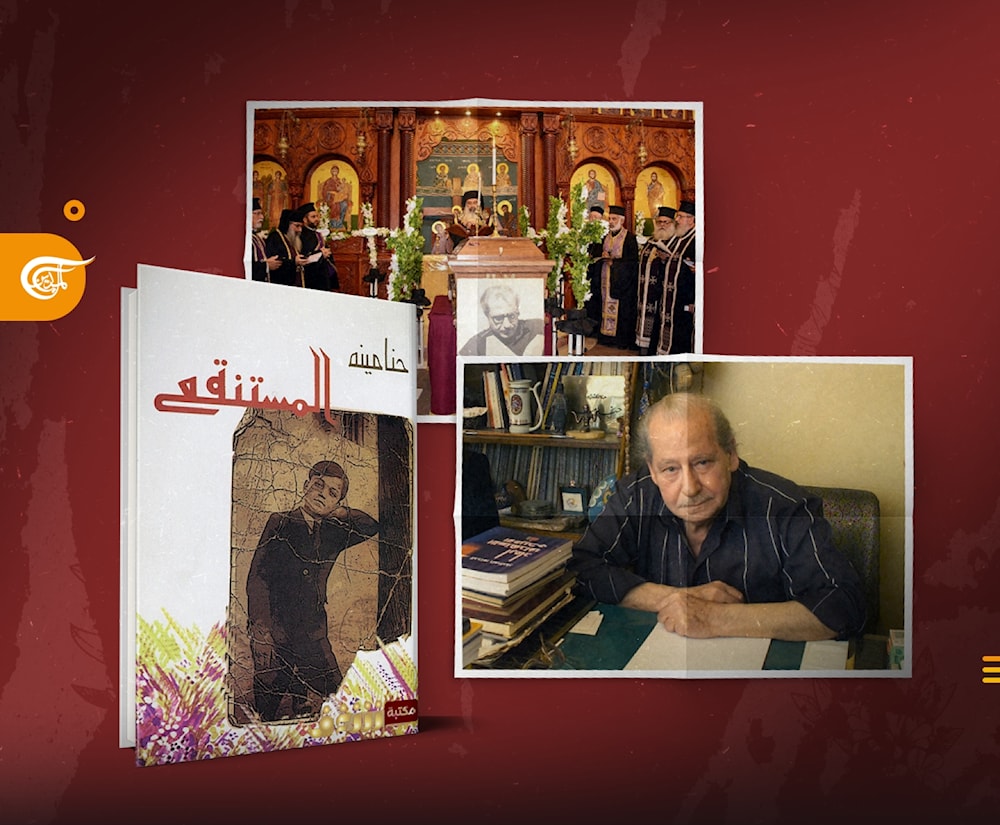

مئوية حنا مينه: كاتب العرائض بنى متحفاً روائياً للألم البشري!

في الذكرى المئوية لولادته: ماذا لو بقي حنا مينه عتّالاً في الميناء أو حلّاقاً أو كاتب عرائض؟ ولماذا لجأ قبل موته إلى إطلاق تصريحات نارية؟

ماذا لو بقي حنا مينه (1924- 2018) عتّالاً في الميناء أو حلّاقاً أو كاتب عرائض؟ كنّا سنخسر أحد ألمع الروائيين العرب الذين اختطوا نهجاً خاصاً في تأصيل سيرة روائية تستقي من التجربة الشخصية في المقام الأول، فكانت روايته الأولى "المصابيح الزرق" (1954) بياناً في الفقر والعوز والشقاء لأسرة انحدرت من لواء اسكندرون إلى اللاذقية في أواخر ثلاثينيات القرن المنصرم.

على الأرجح، فإن كتابة العرائض لأصحاب المظالم كانت المسوّدات الأولى لمخيّلته الروائية. كما كان البحر سفينته الأولى للإبحار في قلب العاصفة الأدبية، "البحر كان دائماً مصدر إلهامي، حتى إن معظم أعمالي مبلّلة بمياه موجه الصاخب"، يقول مينه.

هكذا بنى صاحب "نهاية رجل شجاع" عمارته الروائية بشخصيات تركت دمغة في تاريخ الرواية السورية لجهة الشجاعة والنبل وشغف المغامرة.

يحيل حنا مينه شغفه بالقراءة إلى الفترة التي عمل فيها أجيراً في دكان حلاقة، عندما نصحه معلّمه بقراءة كتاب "الإمتاع والمؤانسة" لأبي حيّان التوحيدي. لعل ذلك الكتاب كان بوصلته إلى المتعة التي ستلقي بظلالها على معظم رواياته على رغم قسوة المناخات التي كان يرصدها بتنويعات مختلفة، تنطوي على تمجيد الكرامة البشرية أولاً وأخيراً.

في ذكرى مئويته الأولى نستعيد سيرة هذا الروائي المتفرّد الذي عاش قرابة قرنٍ كامل، وأهدى المكتبة العربية نحو 40 رواية، أبرزها "الياطر"، و"الشراع والعاصفة"، و"حكاية بحّار".

تتفاوت أهمية هذه الروايات لجهة الصدق والواقعية، إذ يجنح صاحبها أحياناً إلى شطط فانتازي في تأطير عوالم شخصياته، لكن ما هو مؤكد، أن لكلٍ منّا روايته المفضّلة من أعمال مينه. قد تكون "الياطر"، أو "بقايا صور"، أو "الثلج يأتي من النافذة"، أو "الشمس في يوم غائم". وقد نهمل عدداً من رواياته اللاحقة التي لا تتمتع بالوهج القديم نفسه، خصوصاً تلك التي كانت تفوح منها التوابل الأيديولوجية الصرفة، أو تلك التي تنزع إلى التبشيرية، وقد تجاسر أحد النقّاد يوماً بقوله "إنما حنا مينه روائي يابسة"، نافياً عنه صفة "روائي البحر".

لكن صاحب" الدقل" لم يلتفت كثيراً إلى خصومه، واستمر في السباحة، مطمئناً إلى شهرته، وإلى الألقاب التي يفضّل أن يردّدها في مجالسه وحواراته، فهو "نجيب محفوظ سوريا"، أو "بلزاك الرواية السورية"، و"زوربا الروائيين العرب".

بالطبع لا يمكن لناقد حصيف أن يتجاهل شهرة حنا مينه، ورصيده الكبير لدى القرّاء العرب، وفي المقابل اتساع جغرافية رواياته، واشتغالها على ثيمات أساسية طبعت تاريخ الرواية العالمية، مثل الحب والكراهية، والشجاعة والخوف، والحرية والاستبداد، وثنائية الرجل والمرأة، ومعنى الأنوثة والفحولة، فهو كان في قلب العاصفة على الدوام، من دون أن يتخلى عن شجاعة البحّار في مواجهة الأنواء. قد تتحطّم سفينته حيناً، أو توشك على الغرق، لكنه لم يتوقّف عن الإبحار ببسالة نحو الشواطئ البعيدة للنفس البشرية، مثله مثل نيكوس كازانتزاكيس، في اختبار طبقات الأمواج، والقدرة على نبش ما هو مخبوء في الأحراج المعتمة، كاشفاً عن أكبر متحفٍ للألم البشري، بنبرة غنائية تجنح إلى الواقعية الرومانسية.

لا يتردّد مينه في إماطة اللثام عن المخبوء في سيرته الذاتية المشبعة بالمرارة والبؤس واللاعدالة، ما جعل الناقد صلاح فضل يعتبرها "أفدح سيرة ذاتية عرفتها الرواية العربية، وأحفلها بالصدق الجارح والثراء الفكري في التعبير عن الفقر المادي"، وهو ما نستكشفه على نحوٍ خاص في "المستنقع"، و"بقايا صور"، و"القطاف"، إذ يقتحم بجرأة ما لا يقربه الآخرون في هتك أسراره الشخصية على الملأ. إذ أسرف في تعرية طفولته الحافية، ومصير عائلته التي وجدت نفسها في مهبّ الضياع، وكيف أنه أتى الكتابة عن طريق الخطأ. فقد كانت أمه تتطلّع بأن يصبح كاهناً أو شرطيّاً.

إفلاس دكان الحلاقة التي كان يديرها في اللاذقية خلال أربعينيات القرن المنصرم، أرغمه على الهجرة إلى بيروت للعمل كأجير حلّاق، لكنه فشل في الحصول على عمل، فعاد إلى دمشق جائعاً ومحطّماً ويائساً، إلى أن اهتدى إلى صاحب جريدة "الإنشاء" وجيه الحفّار، وقدّم نفسه بصفته كاتباً. وافق الرجل على تعيينه محرّراً قيد التمرين، من دون راتب.

اضطر مينه على الموافقة، شرط أن يسمح له صاحب الجريدة بالنوم فوق أكداس المرتجعات في مكتب الجريدة، في ساحة المرجة. حين اكتشف رئيس التحرير بأن هذا الصحافي ينتسب إلى الحزب الشيوعي، قرّر أن يطرده، لكن سكرتير التحرير دافع عنه قائلاً: "هذا الشاب موهوب وصادق، ولونه من الأحمر الفاتح، ولا خوف عليه ما دام تحت رقابتي"، لينتقل بعدها للعمل في معظم الصحف الدمشقية في فترة الخمسينيات، وكان أحد مؤسسي "رابطة الكتّاب السوريين"، ثم "اتحاد الكتّاب العرب"، لينسحب منه لاحقاً احتجاجاً على فصل أدونيس من عضوية الاتحاد.

على المقلب الآخر، عمل صاحب "المرفأ البعيد" على أسطرة الواقع باختراع شخصيات تحطّم الأسوار معوّلاً على الحمولة الحكائية لا متطلبات الحداثة السردية. إذ يفرش خرائط مغامرته بكل تضاريسها تحت عناوين أساسية تتعلّق بالشرف والعدالة والفروسية، إضافة إلى تأريخ ملحمة الشعب السوري في مواجهة المستعمر والإقطاع والقيم المتخلّفة.

لكنّ بريق الشهرة الذي انطفأ من حوله في سنواته الأخيرة، وتراجع إشعاعه التخييلي جعله يدلي بتصريحات نارية على أمل أن تعيد إليه بعض الأضواء، ككتابة وصية يرفض فيها إقامة مأتم له بعد موته، أو نشر إعلان في الصحف عن بيع مقتنياته النفيسة التي جلبها من الصين، أو العيش في غرفة بفندق، أو ترشّحه لجائزة نوبل للأدب، رافضاً تسليم الراية الروائية للأجيال اللاحقة، معتبراً أن كتابة الرواية "مهنة شاقة، وهي أقرب طريق إلى التعاسة الكاملة"، و"أزعم أن هناك اثنين صنعا هذا العالم الروائي، هما نجيب محفوظ وأنا".

ستنعكس هذه التعاسة على حياته نفسها بشيخوخة قاسية، وأمراض قادته إلى وحدة قاتلة محاطاً بصور تشيخوف، وغوركي، ودستويفسكي، وستالين، وبورتريهات شخصيّة له موزّعة على جدران غرفة مكتبه، وعدسة مكبّرة تساعده على القراءة.

هكذا تلاشى مجد الروائي الذي كان حيال حضوره اللاحق، نظراً لغزارة أعماله التي لم تلقَ الاهتمام. إذ كانت تتمحور حول الفحل الشرقي ومغامراته الغرامية أكثر من عنايته بالسرديات الكبرى التي طبعت أعماله الأولى. الأعمال التي اقتبستها السينما كسكة بصرية موازية لحضوره بين القرّاء، مثل" الشمس في يوم غائم"، و"آه يا بحر" للمخرج محمد شاهين، و"الشراع والعاصفة" للمخرج غسان شميط.

وبسبب السأم، رفض تسلّم "جائزة محمد زفزاف للرواية" عام 2010، مكتفياً بأرشيفه القديم من المجد الروائي. إذ صدرت عشرات الكتب والدراسات النقدية والرسائل الجامعية حول تجربته الروائية ومسالكها التخييليّة، مثل "حنا مينه روائي الكفاح والفرح" لمحمد الباردي، و"الرجولة وأيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية" لجورج طرابيشي، و"الرواية العربية في رحلة العذاب" لغالي شكري، و"رسم الشخصية في روايات حنا مينه" لفريال سالم، و"عالم حنا مينه الروائي" لمحمد كامل الخطيب وعبد الرزاق عيد، و"الرؤية الأيديولوجية والموروث الديني في أدب حنا مينه" لمراد كاسوحة، و"حنا مينه حارس الشقاء والأمل" لنذير جعفر، و"هكذا قرأت حنا مينه" لسمر حمارنة.

وتشير الناقدة يمنى العيد إلى أن روايات حنا مينه "من أبدع ما يمكن تسميته خطاب السيرة الذاتية في لغة روائية حيّة لا تتغرّب عن ملفوظها الشفوي الشعبي"، فيما يختزل الناقد الفلسطيني فيصل دراج صورة هذا الروائي المكافح قائلاً: "من السهل أن ينتقد بعض الروائيين حنا مينه ومن الصعب عليهم أن يحتلوا مكانه. فقد اخترق المجتهد الدؤوب، أجيالاً روائية سورية، وبقي هو في موقعه".

لعلّ إبداع صاحب "شرف قاطع طريق" يتجسّد في ما كتبه عن سيرته بلا أقنعة، ذلك أن اشتباك نصوصه مع البحر ظلّ تخييلياً، وأسير هندسة أيديولوجية في رسم خرائط شخصياته، ولم يرقَ إلى حدّ طعنة الخنجر التي نجدها بوضوح في رواياته السيرية المثقلة بأوجاع البشر المهمّشين، وروائح القاع، وأسى التشرّد والمنافي والاستلاب، ومحاولته هدم المحرّمات، وكشف معنى القمع، وسطوة السلطة بكلّ أطيافها.

هل تحتفي المؤسسات الثقافية السورية بهذه القامة الروائية السامقة في ذكرى مئويته أم تتجاهل المناسبة من أصلها، أقلّه إصدار طابع باسمه تخليداً لذكراه؟