من ساحة المرجة إلى الجحيم.. أيّ صورة للمدينة في السينما السورية؟

تقدّم هذه المادة رحلة وجيزة في تاريخ السينما السورية ومكانة المدينة فيها، وكيف انعكست التحوّلات السياسية والاجتماعية السورية على السينما شكلاً ومضموناً.

اختار إسماعيل أنزور اسم" تحت سماء دمشق" (1932) عنواناً لفيلمه. كان ترتيبه الثاني في أرشيف السينما السورية، بعد" المتهم البريء" لأيوب بدري. فيلم صامت ترافقه موسيقى مرتجلة، وكاميرا تتجوّل باضطراب بين ساحة المرجة، والغوطة، ومحطة الحجاز للقطارات. بالنسبة لروّاد سينما "الكوزموغراف" كان حدثاً مدهشاً أن يشاهدوا شوارع وساحات سبق وأن عبروها، أو لمسوا معالمها فوتوغرافياً، وكان للدهشة أن تستمر زمناً آخر باقتراحات مشابهة، لولا أن حطّ فيلم" أنشودة الفؤاد" المصري في الصالة نفسها، كأوّل فيلم عربي ناطق، لينسف تلك البهجة الخاطفة.

ما يحسب لهذا الشريط أنه وثّق ساحة المرجة، إحدى أقدم ساحات المدينة ونواة ذاكرتها التاريخية، لكنها ستغيب إلى اليوم عن الأفلام الروائية السورية، رغم أنها قاع المدينة، ومنبع صخبها وألغازها الليلية. سؤال سيبقى معلّقاً، في أسباب ابتعاد السينما السورية عن فحص القاع، والاكتفاء بالسطح من دون تقشير طبقاته بعمق.

استعادت هذه السينما صوتها في أواخر أربعينيات القرن الماضي، من خلال فيلم "نور وظلام" لنزيه الشهبندر، من دون أن تعبّر بعمق عن صورة المدينة، على غرار أفلام أخرى لاحقة. فقد كان المغامرون الأوائل الذين اتجهوا إلى الإنتاج السينمائي يفكّرون بالربح أولاً، ففتّشوا عن قصصٍ مسليّة تشبه ما يحدث في السينما الأميركية والمصرية التي غزت الصالات المحليّة حينذاك، وتالياً فقد تراكمت صورة مدينة مستعارة ومشوّهة لا تشبه النسخة الأصلية لجهة الحفر في هويتها عبر تمثّلاتها الحضرية.

لن نعوّل إذاً على سينما البدايات في ترسيخ مدينية الصورة، نظراً لاشتباك ما هو ريفي بالمدينة، لذلك نَحَت معظم أفلام الحقبة الأولى إلى توثيق جماليات الأطراف المحيطة بالعاصمة، فأينما توجد أشجار وينابيع وأنهار، تنشأ قصص الحب الرومانسية التي تُشبع تطلّعات الأفلام حينذاك، فكانت غوطة دمشق، أو طريق الربوة على كتف نهر بردى ملاذاً سعيداً لعطش العدسة نحو المغامرات المثيرة.

-

الملصق الترويجي لفيلم "نور وظلام" (1948) لنزيه الشهبندر

شهدت حقبة خمسينيات القرن العشرين أكثر من انقلاب عسكري في سوريا ظلّت بمنأى عن اهتمام السينما آنذاك، وسيحدث ما يشبه تصفية حساب مع هذه الحقبة على يد سينمائيي جيل السبعينيات. هكذا احتضرت صناعة سينما القطاع الخاص ببزوغ سينما القطاع العام، رغم محاولات بعض هؤلاء تأسيس نواة لهذه الصناعة على غرار شقيقتها المصرية، لكن ما كان ينقصها هو" طلعت حرب" آخر، كرافعة اقتصادية.

هذا الاحتضار البطيء انتهى بغيبوبة كاملة لتنطفئ تماماً، في نهاية السبعينيات، كنتيجة لجملة من القوانين الاشتراكية التي كانت تنظّم حياة البلاد مثل الشرط الرقابي، وحصر الاستيراد بــ "المؤسسة العامّة للسينما"، وارتفاع نسبة الضرائب، بالإضافة إلى الجانب الفكري بالطبع.

ولعل ما تبقّى من تلك السينما بعض القيم الاجتماعية المنفتحة التي كانت تعبّر- ربما من دون قصد - عن تطلّعات المجتمع حينذاك، إذ اختفت مشاهد المايوهات، والقبلات، والمغامرات العاطفية الساخنة، بعد غياب هذه الأفلام. ذلك أنّ سينما القطاع العامّ عملت بما يشبه العرف على تحريم مثل هذه المشاهد لانخراطها بموضوعات سياسية وقومية في المقام الأول لا تتيح مكاناً لمثل هذه الرغبات.

السينما كمرآة لمدينة متأرجحة

-

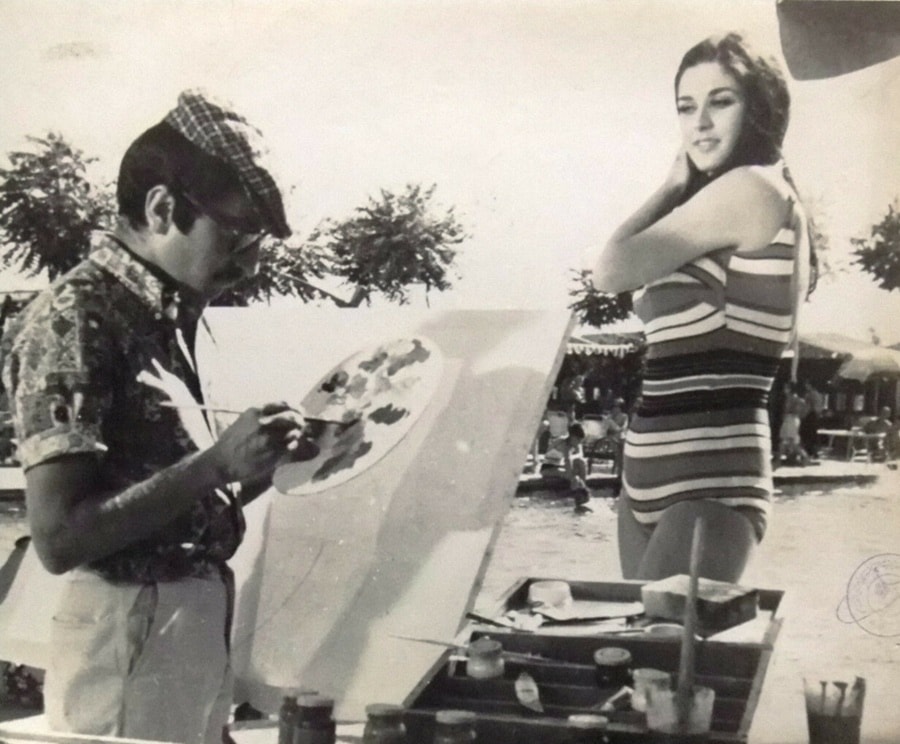

دريد لحام في لقطة من فيلم "خيّاط للسيدات" (1969)

اللافت أن فيلماً مثل" الفهد" لنبيل المالح (1972) ظهرت فيه الممثلة إغراء في لقطة عارية، وعُرض في الصالات في حينه كاملاً، ستُمنع هذه اللقطة بعد سنوات كدليل على تحوّل في قيم المدينة نفسها، وستُحارب الأفلام التي أنتجتها إغراء لاحقاً، بذريعة انتفاء الحشمة عن معظم مشاهد هذه الأفلام.

تقول إغراء في تفسير قبولها تجسيد هذا المشهد إنه: "أثناء تصوير المشهد، شعرت بأنني انتحارية تفجّر في نفسها لغماً، وقلت لنفسي: لا بأس فليكن جسدي جسراً تعبر عليه السينما السورية، وأنا لست آسفة ولا نادمة على ما أقدمت عليه، ولا يتوقّع أحد مني أن أتقدّم بعريضة ألتمس فيها حكماً بالبراءة الشخصية، وشهادة حسن سلوك".

كان هذا التصريح جزءاً من دفاع عن حداثة كانت تتلمّس طريقها إلى مدينة تتأرجح ما بين التقاليد المغلقة، والانفتاح على الآخر، بالتوازي مع مدينة هجينة، سوّقت لها أفلام تلك المرحلة، وكان على مشاهد تلك الأفلام أن يتواطأ مع ما يشاهده على الشاشة من دون اعتراض، لجهة اختلاط اللهجتين السورية والمصرية في العائلة الواحدة من دون تبرير ذلك درامياً.

إذ سيتزوج نهاد قلعي من شادية شقيقة دريد لحام في فيلم "خيّاط للسيدات"، وستقع نيللي في غرام رفيق سبيعي (أبو صياح) في فيلم "نساء للشتاء"، مثلما تغرم زبيدة ثروت بأسامة خلقي في فيلم" الخاطئون". على أنّ فضيلة الفيلم الأول في هذه القائمة أنه التقط روح المدينة وشوارعها على نحوٍ واقعي، وستغنّي شادية لحناً تراثياً لأبي خليل القباني وهو "يا طيرة طيري يا حمامة" خلال رحلة في قطار الزبداني، لكن هذه الأفلام على وجه العموم لم تغادر القشرة الرقيقة لمعنى المدينة فهي" فندق للحب"، أو ملهى ليلي، أو مسبح، وتالياً، كان يعنيها تسليع الجسد الأنثوي بما يجذب شهية روّاد السينما إلى شباك التذاكر.

-

الممثلة السورية إغراء

في فيلم" الصحفية الحسناء" تعود إغراء إلى غرفتها في الفندق مرهقة، فتخلع جاكيتها وتتمدّد فوق سريرها. انتظر أحد المشاهدين نحو دقيقة، على أمل أن تخلع بقية ملابسها، أو أقله أن تتجه إلى الحمّام وتُحدث بعض الرغوة التي تلهب خياله، لكنها لم تفعل، وإذا به يحتج بصوتٍ عالٍ "اشلحي".

لقد أحسّ هذا المشاهد بأنه وقع ضحية عملية غشّ، فتاريخه الشخصي مع هذا الطراز من الأفلام يثبت أن هناك لقطة ساخنة لا بدّ أنها ستحصل في توقيتٍ ما.

على الضفة الأخرى سنجد أفلاماً مبكّرة عملت على ثنائية المدينة والريف، أو المدينة والصحراء، من دون أن تغادر المنطقة الفلكلورية أو السياحية، فمدينة تاريخية مثل تدمر حضرت في أكثر من فيلم بوصفها مكاناً لصراع عصابات الآثار، أو خلفية لأغنية تنشدها سميرة توفيق، والحال فإن البداوة حاضرة عند تخوم المدينة، وأحياناً متشابكة معها بحبلٍ متين، فيما سيأخذ الريف طابعاً آخر، وبنسخ متعددة، تبعاً للأيدولوجيا البصرية التي يحملها توقيع المخرج.

ثلاثة مخرجين ومدينة واحدة: توثيق الجرح السوري

-

كان فيلم "أحلام المدينة" (1984) لمحمد ملص القوس الأول المفتوح على أحوال مدينة تبدّل جلدها من انقلاب عسكري إلى آخر

مع صعود حزب البعث إلى السلطة عام 1963، وتأسيس "المؤسسة العامّة للسينما" عام 1964، انقلب المشهد رأساً على عقب، ولكن على نحوٍ متدرّج، ليس باتجاه استعادة روح المدينة، كما يتبدّى الأمر للوهلة الأولى، إنما في ترسيخ مفاهيم جديدة تعزّز نظرة السلطة إلى كيفية استثمار السينما سياسياً، فانخرط السينمائيون في مشروعات تتواءم مع توجّهات السلطة شكلاً، من دون أن تلتقي بالضرورة فكرياً.

هكذا توجّهت البوصلة نحو القضايا القومية، وفي مقدّمتها فلسطين، فأتى توفيق صالح من مصر لينجز فيلم "المخدوعون" (1972)، عن رواية "رجال في الشمس" للأديب الفلسطيني، غسان كنفاني، وحقّق برهان علوية فيلماً "فلسطينياً" آخر، هو "كفر قاسم" (1975)، ورغم أهمية الفيلمين في تاريخ هذه السينما، إلا أنّ صورة المدينة المحليّة ظلت بعيداً عن الشاشة، وحتى حين حضرت "القنيطرة" في فيلم قصير لمحمد ملص، لم تكن القنيطرة التي يرغب باستعادتها، بل "القنيطرة المدمّرة" على يد الاحتلال الإسرائيلي، لكنه سيعالجها لاحقاً بمناورة مختلفة، كما سيضيء شوارع دمشق القديمة بأنوار الوحدة بين سوريا ومصر في فيلمه المهم "أحلام المدينة" (1984).

لعل أفلام محمد ملص هي الأكثر تعبيراً وثراءً بصرياً في تأريخ المدينة سينمائياً، في عملية تناوب ما بين" القنيطرة" كمسقط رأس، و"دمشق" كملاذ حياتي ومعرفي وبلاغي، لذلك ستكون نموذجاً سوسيولوجياً أصيلاً، في اختبار أطياف المدينة وتحوّلاتها، في مواجهة مضمرة مع الرؤية العسكرية لمهمة السينما التي أخذت تبشّر مع مطلع الثمانينيات بجماليات الريف الساحلي الذي تتحدّر منه النخبة العسكرية الحاكمة، كما يحدث عموماً في أفلام عبد اللطيف عبد الحميد مثلاً، قبل أن يلكم أسامة محمد هذه الرؤية بضربة قاضية، من خلال فيلمه "نجوم النهار" الذي حوصر عرضه على أضيق نطاق للمشاهدة. فالشريط لا يخبّئ توجّهاته المضادة لنظرة السلطة إلى مدينة دمشق، والزواج اللاشرعي بينهما، أو بمعنى آخر، هو زواج بالإكراه، أو انتهاك علني لقيمها المدينية الراسخة بمساعٍ وسلوكيات محتدمة لترييفها، من دون التفكير بفاتورة الغد.

كان فيلم "أحلام المدينة" إذاً، القوس الأول المفتوح على أحوال مدينة تبدّل جلدها من انقلاب عسكري إلى آخر، وذلك برفع صورة زعيم انقلابي، وخلع صورة سلفه، ليتجلّى هذا العنف لاحقاً، بين الأشقاء، كما سيخرج الطفل "ديب" بجرح في جبينه، وهو يحاول كسر باب الحظيرة التي يختبئ زوج الأم داخلها، ولكنه في المقابل سيستعيد صورة دمشق الخمسينيات ببهاء، وسنشمّ عبيرها بعمق، وكأن نهر بردى لم يجف بعد.

أما فيلم "الليل" فيرصد ذاكرة مدينة القنيطرة في مجاز حلمي مختلف، وسيغلق القوس في فيلمه الأخير "سلّم إلى دمشق" لتنكفئ المدينة الصاخبة إلى بيت عربي صغير في حي دمشقي قديم. في هذا الشريط تختلط سيرة ملص السينمائية مع سيرة إحدى شخصيات فيلمه. ذلك أن المصوّر الشاب في الشريط، كان مهووساً بالسينما، والتصوير، وتوثيق وقائع ما تعيشه دمشق اليوم، تحت وطأة العنف والتظاهرات والاعتقالات.

يرث الشاب عن والده الراحل شغفه بالسينما والأشرطة القديمة. هنا يستعير ملص مشهداً من فيلمه التسجيلي "نزيه الشهبندر" أحد روّاد السينما السورية، وهو يبكي ضياع أرشيفه السينمائي، ويوصي الابن بأن يخلص لعدسته، وهو ما يجعله يعيش الشغف نفسه بأن يعرض ما تبقّى من أرشيف الأب، على جيرانه في النزل الذي جمع بين جدرانه "سوريا مصغّرة".

كما سيوجّه تحية إلى صديقه المخرج الراحل عمر أميرلاي بأن يزور المصوّر قبره، ويضع ملصقاً من أحد أفلامه فوق رخام الضريح، قبل أن يخاطبه "انكسر الخوف... طوفان يا عمر طوفان"، في إشارة إلى فيلمه "طوفان في بلاد البعث".

في "سلّم إلى دمشق"، في البيت الدمشقي القديم، سنلتقي عيّنات من المجتمع السوري في إثنياته المتعددة، إذ تمتزج اللهجات والأحلام والخيبات، قبل أن ترتطم بعنف، بما يجري في الخارج. فالبيت، كما يقول أحد نزلائه، سجن آخر. يروي أحد نزلاء البيت كيف أوقفه عنصر عند حاجز أمني، وسأله "هل أنت سوري؟". وحين أجابه متفلسفاً عن معنى الهوية، صفعه عنصر الأمن، وأمره بالذهاب بعيداً. هكذا تلتئم الندوب السورية في الجسد العليل في ثيمات متجاورة تحتكم إلى سردية هجينة، تجمع بين الوثيقة والتخييل السينمائي، في رهان على جيل شاب يعيش حيرة السؤال وصعوبة الإجابة، نظراً لتراكم الجحيم السوري، وندرة الأوكسجين. إذ يضيق المكان بنزلائه الذين يجدون في مناماتهم تعويضاً عن خسائرهم الفادحة، فالغياب والفقدان والتيه، يأخذهم إلى مسالك غامضة وملتبسة، فسؤال الهوية يبقى معلّقاً في الفراغ.

على الضفة الأخرى، يضيء صاحب "أحلام المدينة" تضاريس المجتمع السوري في لحظته الراهنة المشبعة بالخوف والانتظار، والتطلّع إلى شمسٍ أخرى، محاولاً تفكيك معنى الخوف، وآلية الاستبداد. وإذا بشخصياته القلقة تقشّر طبقة الخوف تدريجياً، وتعانق حلماً طالما انتظره هؤلاء في ظل الإهمال الذي أطاح تطلّعات جيل لم يعش أزمة الآباء، فأراد التمرّد على أحوال العسف، والخروج من وراء الجدران الكتيمة والأبواب المغلقة نحو كلمة السرّ، وهي ببساطة "الحرية"، من دون أيّ مراوغة بلاغية.

ينتهي الشريط بمشهد تحطيم جهاز التلفزيون، بعد أن يستمع أحدهم إلى خبر موت سينمائي شاب في حمص، ثم يحمل السلّم إلى السطح، مقرّراً الصعود إلى السماء، ثم يهتف "حرية".

في مقترح آخر للمدينة، سيلتفت محمد ملص مرّة واحدة إلى فضاء مدينة حلب، وذلك في فيلمه "باب المقام". نحن هنا إزاء جريمة شرف كواجهة أولى لتحوّلات مدينة السماع والطرب. مقتل امرأة متزوجة (إيمان) تشغف بالغناء (أغاني أم كلثوم) بسبب تردّدها على محل "شمس الأصيل" لبيع الشرائط القديمة. ما عزّز شكوك أشقائها في سلوكها الأخلاقي، فقرّروا أن يضعوا حدّاً لحياتها، غسلاً للشرف. تتساءل كاميرا محمد ملص: كيف لمدينة عريقة مثل حلب، اشتهرت تاريخياً بالطرب والغناء والتسامح، أن تصل إلى هذا الدرك، فيصبح الغناء وراء الأبواب المغلقة شبهة أخلاقية؟ وسؤاله المضمر هو: إذا كان هذا مصير فرد عادي يحمل رغبات عادية (امرأة هاوية طرب)، فما تُراه يكون مصير الأحلام الجماعيّة بالتطوّر والحرية والعدالة؟

فإيمان ترى أنّ شغفها بأغاني أم كلثوم هو من أبسط حقوقها، وتعيشه بمباركة زوجها سائق التاكسي المولع بنشرات الأخبار. خطّان متوازيان يحدّدان مسار السرد: الاهتمام بجمال الروح، ومواكبة الحدث السياسي. كأنّ ولع إيمان بالأغاني القديمة حنين إلى عصر ذهبي آفل، وانخراط زوجها في التظاهرات التي ترفع صورة عبد الناصر، وجهان لهاجس واحد هو مواجهة الواقع البائس، بكلّ قسوته.

يفتح الفيلم على لقطة بانورامية لحلب، تكشف عن شعارات متناقضة وبرامج انتخابية مزيّفة، وعالم سفلي يختلط فيه بؤس القاع بوحل التخلّف الاجتماعي. كاميرا تجول في شوارع حلب، كأنما لتحمّل أهلها عار تلك الجريمة. وكأنما لتسأل المدينة: ما سرّ تخلّيها عن تاريخها العريق، لتصبح موئل التطرّف والعنف الأعمى؟

حين تتسلّل "إيمان" لزيارة مطربة قديمة تدعى بديعة كانت مشهورة في حلب، ترافقها أغانٍ استهلاكية رخيصة، تشير إلى انحطاط الذائقة الحلبية الحديثة كجزء من انحطاط أشمل. تلك الزيارة إلى بديعة عجّلت في حتفها، إذ كان شقيقها يراقب تحرّكاتها، ورأى أنّ دخولها إلى هذا البيت شبهة أخلاقية تبرّر قتلها.

-

بسام كوسا بدور عبد الرحمن الكواكبي في فيلم "تراب الغرباء" (1997) للمخرج سمير ذكرى

وإذا كان محمد ملص قد اختزل البلاد ببيت عربي كدلالة على ضيق المكان وتشظي الهويات، وندرة الأوكسجين، فإن نبيل المالح اكتفى بغرفة في فيلمه "كومبارس"(1993). عاشقان مطحونان في غرفة مغلقة، لكن همومهما ستتسرّب تدريجياً إلى الفضاء الخارجي كصورة عن تراكم أشكال القمع والاستلاب والعبودية في مدينة تنبذ أيّ صيغة للتمرّد. فأنت مجرد كومبارس على الخشبة، وفي الشارع، وإلا ستتعرّض إلى صفعة من رجل أمن تعيدك إلى مربّعك الضيّق بكامل رعبك. بإمكانك أن تحوز بطولة مطلقة ولكن بين الجدران الكتيمة فقط، وما زحام الشوارع وحيويتها إلا شرارة مضمرة، لكنها قيد الاشتعال، في أيّ لحظة.

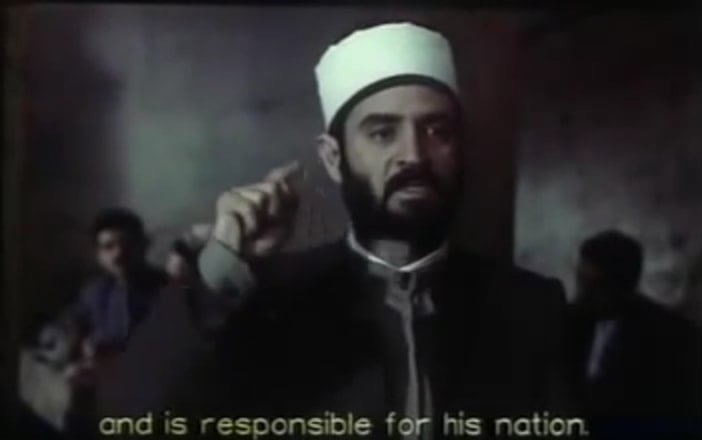

من جهته اعتنى سمير ذكرى بمدينته حلب عبر فيلمه "تراب الغرباء" لكنه عاد إلى القرن الــ 19 مستلهماً سيرة عبد الرحمن الكواكبي، أحد أبرز تنويريي المدينة حينذاك، الذي كان أول من دعا إلى فصل الدين عن الدولة، وتأكيده أهمية أفكاره التي عالجها في كتابه المتفرّد "طبائع الاستبداد"، بالإضافة إلى أحوال المدينة ومكابدات أهلها في ظل الحكم العثماني.

وكأنّ هذا الفيلم يجيب عن أسئلة "باب المقام" رغم اختلاف تاريخهما. المدينة التي أنجبت الكواكبي هي نفسها من تذبح امرأة تهوى الطرب والغناء، وهي المدينة التي اختبرت محمد عبد الوهاب وأم كلثوم في بداياتهما الغنائية، قبل السماح لهما بالغناء على مسارح حلب.

وكان سمير ذكرى قد أنجز فيلمه الأول "حادثة النصف متر" (1980) في قراءة سوسيولوجية عميقة للمجتمع السوري في إثر هزيمة حزيران 67، وإذا بالهزيمة تجد تجلّياتها في روح المدينة نفسها، وما يحسب لهذا الشريط توغّله في الحياة اليومية بأطيافها المتعدّدة، على خلفيّة قصة حب مجهضة.

وسيتناول صاحب" وقائع العام المقبل" سيرة دمشق الخمسينيات بأفلمة رواية "الرواية المستحيلة: فسيفساء دمشقية" للأديبة السورية، غادة السمّان، تحت عنوان" حرّاس الصمت"، مواكباً بين سيرة فتاة متمرّدة، ومدينة تتململ من ثقل التقاليد القديمة البالية. لكنّ المخرج الذي كتب سيناريو الفيلم بنفسه، سيغرق بمشاهد فولكلورية من الموروث الدمشقي مثل الحمّام الشعبي، ورقصة المولوية، قبل أن ينخرط في تحوّلات الشارع السياسي، وسيبقى حذراً في ملامسة جماليات المكان الخارجي لأسباب إنتاجية ربما.

المكان يحضر في الرواية الأصلية كمفصل أساسي في العمارة الدراميّة، فيما تذهب العدسة إلى تفاصيل البيت الدمشقي من الداخل. كأنّ هذا الخيار صورة موازية لذاكرة الطفلة، ومحاولاتها المتكررة في الطيران خارج الأسوار المغلقة، واللحاق بروح أمها التي يحضر شبحها في ثنايا الشريط كنموذج يحتذى في التمرّد.

لكن هذا النموذج أتى قبل أوانه، فتدفع الأم حياتها ثمناً له، ما يقود الابنة إلى إكمال سيرة والدتها كصورة أخرى عنها. لا تكتفي "زين" بالطيران عبر أحلامها الليلية فقط، بل تحقّق أمنيتها في الواقع، عندما تتبرّع بمرافقة طيار ألماني في رحلة تجريبية لإحدى الطائرات الشراعية في دمشق، ثم تخضع لدورة في الطيران وتتمكّن من قيادة الطائرة.

من اللاذقية إلى قاسيون: جغرافيا الألم في السينما السورية

-

لقطة من فيلم "نجوم النهار" (1988) لأسامة محمد

لكن كيف رسم مخرج مثل عبد اللطيف عبد الحميد صورة المدينة، هو الذي طالما ذهب إلى فكاهة ريفية في بناء موضوعات أفلامه؟

في فيلم "العاشق" كنموذج واضح لسينماه المدينية، سيفسح مساحة أكثر رحابة لمدينة دمشق، بعد أن قدّمها بحكايات جانبية، كما في "صعود المطر"، و"نسيم الروح"، و"خارج التغطية". أما في هذا الفيلم فيطرح رؤية صريحة لعلاقته بهذه المدينة، خصوصاً أنّ بطل فيلمه يعمل مخرجاً، لكنّ علاقته بضيعته تبقى قائمة بنفَس روحاني وطهراني، على عكس علاقته المتوترة بدمشق، إذ يُقدم على كشف حساب شامل لحقبة مليئة بالأوهام والأحلام المجهضة والعشق المغدور، من طريق فحص الشعارات البرّاقة التي ألقت بثقلها على تطلّعات جيل، وجد نفسه، في نهاية المطاف، ضحية لهذه الشعارات نفسها.

قوة صوت الأب الذي كان يطلق شعار "حزب البعث" أمام بيته، ليردّده التلاميذ في المدرسة المجاورة، كل صباح، لم تنقذ الابن "مراد" من تلقّي الصفعات، سواء من الأب نفسه، أم من مدير المدرسة، أم من شقيقه الأكبر، وحتى حبيبته.

لجأ عبد اللطيف عبد الحميد إلى عملية تناوب زمنين في البناء السردي للفيلم عبر توليف المخرج مراد فيلمه الأول الذي تدور وقائعه في الريف عن الفتى الذي ذاق أصناف الأسى على يد الأب الذي كاد يحرمه من الذهاب إلى اللاذقية لتقديم امتحانات الشهادة الإعدادية، بذريعة حاجته إليه للعمل في الأرض، وإحضار الخبز من الفرن. لكنه سيتراجع عن قراره، بعد تعهّد شقيقته تعويض غيابه.

على المقلب الثاني، نتتبع حياة "مراد" في دمشق خلال عمله على مونتاج فيلمه الأول، وتطوّر علاقته مع جارته "ريما" التي تعيش جحيماً من نوعٍ آخر، فرضه أب متسلّط وقاسٍ، على عكس والد مراد الذي يفيض حناناً وألفة، أقلّه في شيخوخته، قبل أن تداهمه نوبة غيبوبة بسبب ارتفاع نسبة السكر في دمه، فينقذه صديق مراد في الصبا الذي صار طبيباً، قبل أن يحضر الابن من دمشق، في إثر مكالمة عاجلة من شقيقته.

عند هذه العتبة يدخل الشريط مشاهد ميلودرامية بدت فائضة، خصوصاً في ما يتعلّق بشخصية ريما التي تتسلل ليلاً، إلى بيت مراد، بعد شجار مع والدها. حين يعود العاشق، يجدها في بيته، فيشعر بحجم الورطة، ويقرّر الزواج منها، والهرب إلى قريته، وعقد قرانه عليها هناك، بمساعدة صديقه الطبيب "عمر زكريا". دلالة الاسم هنا، هي إشارة مضادة لما حدث من تفكّك طائفي في نسيج المجتمع السوري.

-

لقطة من فيلم "الرابعة بتوقيت الفردوس" (2015) لمحمد عبد العزيز

في المقابل، لن نجد نسمة هواء منعشة في دمشق، فكلّ ما يحدث هنا تضيق به الروح. أماكن مغلقة تثقلها الضغينة والعنف والخوف في هجاء صريح ومعلن ومتواتر للمدينة وقيمها المتعسفة، حتى أن مدير المدرسة الذي غادر القرية إلى دمشق ليصبح محقّقاً في أحد الأفرع الأمنية يكتسب عنف المركز. ولن يتنفّس مراد هواء الطمأنينة، إلا بعد مغادرته حدود دمشق نحو قريته، ليستيقظ هناك على براءة الطبيعة، وألفة العائلة الأولى، وصفاء النفوس، قبل أن يموت الأب مثل قديس، وقد تلاشى صوته القوي تماماً.

النسخة الأحدث في مقاربة مدينة دمشق تحمل توقيع محمد عبد العزيز تحت عنوان "الرابعة بتوقيت الفردوس" (2015). سبع حكايات متجاورة تأتي كمعادل بصري وسردي لبوابات دمشق السبع. كاميرا شرسة في اقتحام أسئلة اللحظة الراهنة، لاختبار التمزّقات التي أصابت البشر خلال الحرب، ومحاولات تغيير الجلد، وارتفاع وتيرة الاحتجاج. مشهديات ثرية بالإحالات الأسطورية. سنجول مع كاميرا غير محايدة. حواجز أمنيّة، وشعارات، وشوارع معادية، وجريمة قتل تقع في نفق للمشاة. ذلك أن كل ما يحدث هنا يدور خلال يومٍ واحد. الفردوس أم الجحيم؟

لعل محمد عبد العزيز رغب في إبراز هذه المفارقة في عنوان الشريط كي نستعد للصدمة لاحقاً. ما سنشاهده بعد قليل، هو الجحيم بعينه، ذلك أن أقواس الحكايات المبتورة التي يفتتح بها النفير، ما هي إلا توطئة لهذه السجادة المحبوكة بأكثر من نول، إذ يعود، في مشاهد لاحقة إلى ترميم ما بدأه بإشارات خاطفة، طاوياً مصائر بعض شخصيات فيلمه، لمصلحة وحدة سردية أخرى، تبدو على مسافة بعيدة من الحكاية السابقة، أو تفترق عنها كلياً. كما لو أننا في محطة قطار بسكك كثيرة، ورحلات لا يلتقي المسافرون خلالها إلا بالمصادفة، وتوقيت الرحلة، ثم يفترقون، ليفاجئنا لاحقاً باشتباك هذه المصائر داخل المستشفى.

هكذا تتحوّل المدينة إلى مستشفى كبير، لمرضى قيد الاحتضار. كما سيعتني الشريط بتشريح تضاريس دمشق وتنويعاتها الاجتماعية عبر عدسة مفتوحة باتساع على طبقات المدينة وأسرارها وجحيمها، وكذلك جمالها النائم بين النيران.

هكذا استحوذت دمشق وحلب إلى حدٍ ما، على العدسة السورية كمدينتين مركزيتين، فيما أقصت الأطراف. حاول ريمون بطرس في فيلميه "الطحالب"، و" الترحال" إعلاء شأن مدينته حماة، لكنه لم يتمكّن جمالياً من كشف أنين نواعير المدينة إلا لماماً، مؤكداً الحنين أكثر من اشتباكه مع وجع المدينة، وسيزيح رياض شيا في فيلمه "اللجاة" اللثام عن الطقوس الدرزية في الجنوب السوري بعدسة تأملية كاشفة، لكن الفيلم لم يُعرض جماهيرياً، لمنعه رقابياً، بعد احتجاجات طائفته على أطروحات الفيلم، ليعبر شريط "الطحين الأسود" لغسان شميط، عن المنطقة نفسها بأمان، فيما رصد ماهر كدو في فيلمه "صهيل الجهات" أحوال الجزيرة السورية خطفاً، مروراً بدير الزور وحلب، لتنتهي رحلة بطلته المغتصبة على قمة جبل قاسيون باتهام صريح لعنف المركز.