هل يكون الإسلام الروحاني هو الحل؟

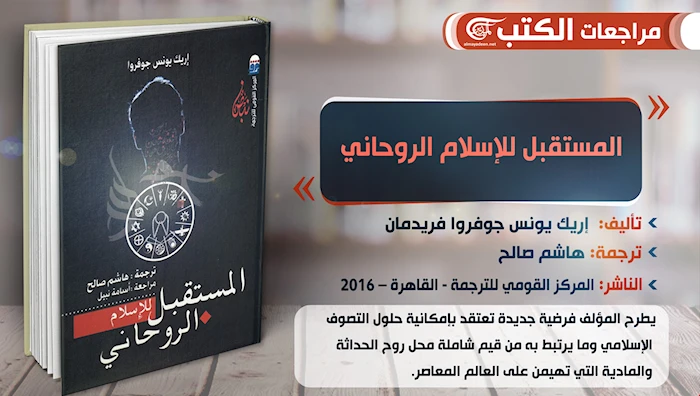

يطرح المؤلف إريك يونس جوفروا فرضية جديدة تعتقد بإمكانية حلول التصوف الإسلامي وما يرتبط به من قيم شاملة محل روح الحداثة والمادية التي تهيمن على العالم المعاصر.

مؤلف هذا الكتاب هو إريك يونس جوفروا، وهو باحث فرنسي الجنسية، عُرف بتعمقه في دراسة الأديان، وقد اعتنق الإسلام في السابعة والعشرين من عمره، وأصبح متخصصاً في حقل التصوف والروحانيات، وهو يدرس حالياً في جامعة ستراسبورغ الفرنسية في معهد الدراسات العربية والإسلامية، وله عدد من الكتب المهمة، منها "الشاذلية: طريقة صوفية في العالم"، "مبادئ التصوف"، "كتاب الأسماء العربية"، "حكمة الشيوخ الصوفية".

كيف حدثت عملية قلب القيم في الإسلام؟

في بداية كتابه، يطرح جوفروا سؤالاً مهماً، وهو كيف تحولت المبادئ العامة في الإسلام نفسه؟ وكيف تغيّرت قيمه الرئيسة الحاكمة، فصارت تتشكل وفق قوالب مادية روتينية صارمة، بعد أن كانت في سيرتها الأولى تنتظم في شكل قيم روحية معنوية باطنية؟

يرى جوفروا أن الرسالة الأصلية للإسلام تحمل خطاباً روحياً مميّزاً، وأن ذلك الخطاب قد ظهرت ملامحه بشكل واضح في القرآن الكريم، والحديث النبوي، ويمكن أن نتلمس تلك الآثار الناتجة عن هذا الخطاب الروحي في علم الكلام والتصوف والفقه والفلسفة.

ويؤكد المؤلف، أنه وبعد مرور سنوات طويلة، قد حدث ما يمكن أن نسمّيه بقلب للقيم الإسلامية، وذلك عندما وقع الجمود الفكري والتحجر والدخول في عصر الانحطاط والتكرار والاجترار.

يرى المؤلف أن عملية قلب القيم الإسلامية قد ابتدأت في القرن الثالث عشر الميلادي/ السابع الهجري، وأنها قد اكتملت بشكل نهائي في القرن الخامس عشر الميلادي/ التاسع الهجري.

ويحاول جوفروا أن يوضح ما يقصده بمصطلح قلب القيم، عندما يذكر بعض المبادئ العليا التي ارتبطت بالإسلام في بدايته الأولى، مثل الاعتقاد بمركزية الإنسان والحرية والتعددية واحترام المرأة والتكافل وحب الآخر، وكيف أن جميع تلك المبادئ قد تغير بعد ذلك لتتلاشى تلك القيم وتتبدل إلى العكس التام.

ويؤكد جوفروا أن ذلك التبدل هو أمر لم يقتصر حدوثه على الدين الإسلامي فحسب، بل أنه سنة كونية، تعرضت لها جميع الأديان والعقائد والأيديولوجيات الكبرى، فيقول: "إن هذا الشيء يحدث بشكل إجباري في كل دين عندما يترسخ وينتصر، إنه يمثل الصيرورة المعتادة لتجسيد الروح العليا في أي مؤسسة دينية أو كنيسة معينة، وتعتبر هذه الصيرورة أو العملية دائماً مؤلمة. وفي حالة الإسلام نلاحظ أن هذه الصيرورة كانت مرفقة بانكماشات أو تقلّصات متتالية لفكر أولئك الذين كُلفوا بمعاينة الرسالة ثم نقلها إلى الآفاق، وهذا الانكماش أو التقليص الذي لحق بالإسلام على مدار القرون المتتابعة هو الذي أدى إلى تشكّل السياج الدوغمائي المغلق".

ما قصده جوفروا من تعبيره "السياج الدوغمائي"، هو أن الفقهاء المسلمين على مر العصور، قد عملوا على تأسيس بنية محكمة من الأحكام والفتاوى التي أسبغوا عليها صفة الشرعية الإلهية، وصاروا يضمون إليها كل ما يعرض ويستجد من أمور الحياة، فصارت الأحكام الأربعة (المحظور، المكروه، المباح، والواجب) جاهزة للتنزيل على كل مسألة، وهو ما يراه المؤلف متعارضاً مع مفهوم البراءة الأصلية التي قال بها أبو حامد الغزالي، وكذلك مفهوم الفطرة التي وردت كثيراً في الأحاديث النبوية.

من تلك النقطة تحديداً، ينطلق جوفروا للتأكيد على عدم عقلانية الفهم الحرفي الشائع لكلمة الإسلام، حيث يبيّن أن التفسير الأكثر منطقية لذلك الاسم، هو "خضوع النفس إلى الله بكل ثقة واطمئنان وكذلك خضوعها إلى النظام الكوني المعني هنا، وليس الإسلام التاريخي الذي انحصر بطائفة المسلمين"، وأن هذا التفسير الذي يتوافق مع مبادئ الإسلام الأولى –من وجهة نظره-يميل لأن يكون تفسيراً صوفياً روحانياً بينما يبتعد كل البعد عما ورد في أدبيات ومؤلفات رجال الدين والفقهاء.

ويعتقد المؤلف أن فهم الإسلام بتلك الطريقة، من شأنه العمل على إقرار حالة من حالات التسامح، خصوصاً مع أصحاب الديانات السابقة، وذلك لأن الإسلام في تلك الحالة لا يكون ناسخاً لما جاء قبله من العقائد والشرائع، بل يكون، كما قال الشيخ الصوفي الأكبر محي الدين بن عربي "كنور الشمس، التي إن ظهرت خفيت أنوار الكواكب واندرجت أنوارها في نور الشمس"، وهو المعنى الذي يصب بحسب المؤلف في تحقيق السلام والتسامح المطلق على الأرض.

كيف يمكن العودة إلى المبادئ الروحية للإسلام؟

بعد أن عمل المؤلف، في القسم الأول من كتابه، على تبيان الإشكالية الرئيسة، والتي تتمثل في التغير القيمي ما بين المبادئ المؤسسة للإسلام، والمبادئ التي تطورت في الحضارة الإسلامية بفعل الظروف التاريخية المختلفة، ينتقل بعد ذلك إلى طرح التساؤل الأهم، وهو: كيف يمكن أن نعود بالإسلام إلى قيمه الأولى؟

يرى جوفروا أن السبيل الأمثل لحل تلك الإشكالية، يتمثل في عملية الإصلاح، والتي يصفها بأنها عملية ثابتة ومؤكدة في النصوص الإسلامية الأصيلة، سواء تلك التي وردت في القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية. ويذكر الكاتب نبذات سريعة عن أهم المشروعات الإصلاحية الكبرى التي ظهرت في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، فيمر على تجربة محمد بن عبد الوهاب في شبه الجزيرة العربية في مطلع القرن التاسع عشر، ثم يقف قليلاً أمام الحركات الإصلاحية التي ظهرت في مصر بعد ذلك، ومن أهمها مشروعات كل من جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، ومحمد رشيد رضا، وبعض المعاصرين لهم في شبه القارة الهندية من أمثال سيد أحمد خان ومحمد إقبال وغيرهم.

ويؤكد جوفروا أن الهدف النهائي والأسمى لجميع تلك المشروعات الإصلاحية، كان في المقام الأول، هو تحرير الإنسان عن طريق العقل، لأن الإسلام في تصور هؤلاء "كان يعني التوصل إلى اكتمال الجنس البشري ونضجه، وبمقتضى ذلك أصبح كل فرد حراً ومسؤولاً أمام الله، فالإسلام جعل البشرية تنتقل من عهد الأسطورة إلى عهد العقل، ومن مرحلة المعجزة الخارقة للعادة إلى مرحلة التفكير العلمي العقلاني، عندئذ أصبح ممكناً بالنسبة لهم أن يقدموا الإسلام على أساس أنه الدين الطبيعي أي العقلاني للبشرية".

ويراهن المؤلف على أن مفهوم الإصلاح الديني في الإسلام، لا يتماثل مع شبيهه الذي تم في أوروبا في عصر النهضة والعقل، فالمصلحون المسلمون –بحسب ما يرى جوفروا- يعتقدون بإمكانية التوفيق ما بين العقل والنقل، وما بين تجلّيات التحديث والتقدم من جهة والروحانيات المنبثقة من الأفكار الدينية من جهة أخرى. ولذلك فإن هؤلاء المصلحين الذين أشار إلى بعضهم، لم يسارعوا إلى نبذ ما في الإسلام من روحانيات، بل ركزوا على تلك الروحانيات في خطابهم الدعوي، إلى الدرجة التي يؤكد معها جوفروا أن معظم المصلحين الذين ظهروا في القرون السابقة، كانوا يرتبطون بشكل ما بالحراك الصوفي في مجتمعاتهم، وأنهم كانوا يستمدون من معين الأفكار الروحانية والصوفية المدد الذي يساعدهم في إذكاء حركتهم ودعوتهم الإصلاحية.

ورغم أن المؤلف يذكر بعض الأمثلة على ما ذهب إليه، إلا أنه من الواضح أنه قد تعسف كثيراً في تلك النقطة بالذات، حيث حاول أن يربط ما بين الفكر الصوفي وجميع الحركات الإصلاحية، وتناسى عن عمد أن هناك طيفاً واسعاً من الأفكار المتنوعة التي أسهمت في تشكيل الحراك الإصلاحي، وأن الاتجاه الصوفي –مع عظم ما قدمه في بعض التجارب الإصلاحية-ليس أكثر من مصدر واحد من مصادر إمداد تلك الحركات.

بعد ذلك يبحث جوفروا في منهجية الإصلاح، تُرى هل يتم الإصلاح الديني عن طريق العقل كما يريد العقلانيون والفلاسفة؟ أم أن السبيل إلى ذلك الإصلاح يتمثل في الروحانيات التي لطالما نادى بها كبار الصوفية؟

في بحثه عن إجابة لذلك التساؤل المهم، يفرّق جوفروا ما بين نوعين من العقل، وما بين نوعين من التصوف.

فيما يخص التصوف، يؤكد المؤلف أن هناك فرقاً كبيراً ما بين التصوف الشعبي، الذي تتجلى مظاهره في زيارة القبور والتمسح في أعتاب مزارات الأولياء من جهة، وبين التصوف العقلاني الذي يهتم بالعقل وإن كان يتعداه إلى آفاق أكثر اتساعاً، من جهة أخرى.

أما فيما يخص العقل، فإن جوفروا يفرق ما بين العقل الأوروبي الحداثي، والما بعد حداثي، ذلك الذي لا يُلقي بالاً بأي شيء غير محسوس أو مادي من جهة، وبالعقل الذي يحترم الروحانيات والميتافيزيقا من جهة أخرى.

يرى جوفروا أن الحضارة العربية الإسلامية قد احتوت على أمثلة ممتازة على إمكانية وقوع التلاقي ما بين العقل والروحانيات، ومن أهم تلك الأمثلة اللقاء الذي تم ما بين الفيلسوف الأشهر أبي الوليد بن رشد، والشيخ الصوفي الأكبر محي الدين بن عربي، حيث يذكر المؤلف ما وقع في ذلك اللقاء، ويركز على أن تسليم ابن رشد لإبن عربي في نهايته، دليل قوي على هيمنة الروحانية على العقل.

وفي معرض تفسيره للعلاقة الوطيدة ما بين العقل والروح في الفكر الروحي الإسلامي، يشرح جوفروا مفهوماً صوفياً خالصاً، هو "الإنسان ذو العينين"، وهو مصطلح يقصد به المتصوفة أن لكل عين من عيني الإنسان وظيفة باطنية، فالعين اليمنى يرى بها الإنسان باطنه وروحانياته. أما العين اليسرى فهي تلك التي يرى بها الإنسان العالم الخارجي وما ارتبط به من ظواهر مادية.

ويؤكد جوفروا أن الرؤية الخاصة بكل عين لا تمنع العين الأخرى من أن تؤدي مهمتها ووظيفتها، وأن النظر بكلتيهما معاً في الوقت ذاته، يساعد في تحقق نموذج الإنسان الكامل الذي لطالما نشدته الإنسانية.

بعد ذلك يعود جوفروا مرة أخرى إلى تناول مسألة الإصلاح الديني في الإسلام، فيذكر أن ذلك الإصلاح ينبغي على مرتكزين أساسيين، وهما الاجتهاد الفقهي والاجتهاد الروحي.

فيما يخص الاجتهاد الفقهي، فإن المفكر الفرنسي يذكر أنه قد بدأ في التطور بشكل واضح في القرن الثاني الهجري، غير أنه قد أصيب فيما بعد بحالة من حالات الانسداد المعرفي، عندما تحول إلى علم بشري غير إلهي، بحيث أضحى القرآن الكريم لا يشكّل إلا أحد المصادر الصغيرة جداً على مستوى الكم فيه. بل ويزعم جوفروا كذلك أن الكثير من الأطروحات الفقهية التي قدمها أصحابها في القرون المتأخرة "قد تشكلت خارج الأفكار والمنظورات القرآنية الكبرى، بل حتى في تناقض معها".

وفي معرض التدليل على صدق مقالته، يستشهد جوفروا بعدد آيات التشريع والأحكام في القرآن الكريم، فيذكر أن عددها يتراوح ما بين 200-400 أية فقط، في الوقت الذي تصل فيه آيات التشريع في العهد القديم إلى 613 آية، وفي الدستور الروماني إلى 2414 مادة قانونية، وهو ما يفسّره جوفروا بأن الله قد ترك هامشاً كبيراً من الحرية للمسلمين، وأن الفقهاء قد قاموا بعد ذلك بملء ذلك الهامش الرحب بأحكام وقوانين تعارضت مع أهداف الشريعة الإسلامية العليا نفسها.

على الجانب الآخر، فإن المؤلف يذكر أن الاجتهاد الروحاني قد تعرض للتهميش والتقزيم، فيذكر بعض المحاولات التي تمت على يد كل من أبي حامد الغزالي وابن عربي والسيوطي والشعراني، ويبيّن كيف أن معظم تلك المحاولات قد آلت إلى الفشل والانزواء، بسبب أن الإلهام والكشف اللذين يعتمد عليهما الصوفي في تجديده الروحي، قد تمت محاربتهما بشكل قوي من قبل الفقهاء الذين تسلحوا بالمنهج الظاهري المجرد.

الصوفية في مواجهة الحداثة

في الفصل الثالث من كتابه، يتعرض جوفروا للعلاقة التي تربط الحداثة بالروحانية الصوفية عند المسلمين، وكيف أن السبيلين اللذين يتعارضان ظاهرياً، من الممكن أن يتقاطعا في بعض النقاط.

يبدأ المؤلف بتفسير مفهوم الحداثة، فيقول إنه مفهوم قدم قيماً كبرى للإنسانية، من أهمها أولوية العقل البشري، والحرية والفردية، والديموقراطية، والمساواة بين الجنسين، والرفاهية الناتجة عن التكنولوجيا والآلات الحديثة.

ويرى جوفروا أن السمة الأكثر تميّزاً في الحداثة، تتمثل في كونها "قد جعلت الكائن البشري مستقلاً كلياً بذاته، حتى أضحى أساس ذاته وغاية بحد ذاته، ومنفصلاً عن كل تعالي إلهي يعلو عليه أو يتجاوزه".

ويظهر المؤلف بعد ذك الانتقادات الكثيرة التي تم توجيهها للحداثة الغربية، والتي بدأها المفكرون الغربيون أنفسهم، فمثلاً الفيلسوف الألماني الشهير نيتشه، كان أول من دق جرس الإنذار محذراً من مخاطرها باعتبارها "مرضاً، وانحطاطاً"، كما أن مدرسة فرانكفورت قد اتهمتها بأنها نوع من "التدمير الكلي للذات".

المفكرون المسلمون أيضاً عملوا على نقد الاتجاه الحداثي، حيث يورد جوفروا بعض أقوال بعضهم مثل مالك بن نبي وعبد القادر الجزائري، والذين عابوا على الحداثة تحويلها الإنسان إلى مجرد شيء مادي محسوس، وأهملت جميع الأبعاد والمكونات الروحية التي ترتبط به، وإن كانوا في نفس الوقت قد دعوا صراحةً إلى اقتباس سبل النهضة التكنولوجية والعلمية الغربية التي أنتجها الاتجاه الحداثي، والاستعانة بها في سبيل الخروج من أزمة الانحطاط والتكلّس الفكري التي أصابت العالم الإسلامي منذ قرون عدة.

بحسب ما يعتقد جوفروا، فإن هذا الاتجاه الذي دشّنه المفكرون المسلمون، والذي يدعو إلى الحفاظ على إنسانية الإنسان من جهة واقتباس التكنولوجيا الغربية من جهة أخرى، هو أفضل السبل المتاحة أمام المسلمين إذا ما أرادوا الاستفاقة من غفوتهم التي طالت. وهو يستشهد على ذلك برأي القس البروتستانتي هوزيو، والذي قال: "يمكن القول إن الإسلام هو دين الخروج من الدين، أكثر من المسيحية ربما، أقصد الدين الذي يفتح على التطور والحداثة والعلمانية أكثر من سواه على عكس ما يظن الناس، وبالتالي فربما كان هو دين الأزمنة الحديثة. لماذا؟ لأنه دين بسيط وعقلاني في عقائده، فعقائده تُختصر في الإيمان بإله تجريدي إلى حد ما ومنزوعة الأسطرة عنه، بالإضافة إلى بعض الشعائر البسيطة والكونية، علاوة على إلغاء التمييز بين الإيمان والعقل، أو بين الوحي والخلق".

وفي هذا السياق، يقدم جوفروا أطروحة جديدة، وهي أن الإسلام التاريخي نفسه قد حمل طابعاً علمانياً مميّزاً لا يمكن إنكاره أو التغافل عنه. فالمؤلف يُعيد النظر والتفكر في مسألة انتشار الإسلام بسرعة في منطقة الشرق الأدنى، ويؤكد على أن الكليشيه الجاهز الذي يفسّر ذلك التمدد السريع، بالغزو الحربي، لا يستطيع أن يفسّر استقرار الدين الإسلامي بعد دخول الفاتحين إلى أراضي الدول المغلوبة.

وبدلاً من ذلك القالب التفسيري السابق، يقترح جوفروا نظرية تفسيرية جديدة، وهي تلك التي ترى بأن الطابع الكوني الذي يظهر مراراً وتكراراً في آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، قد منع المسلمين من استبعاد نعمة الحضور الإلهي لأي ثقافة أو تقاليد أو عادات واجهتهم، ومن ثم اشترك الجميع في بناء حضارة عالمية جديدة هي الحضارة الإسلامية، وكانت عولمة تلك الحضارة ظاهرة في "الطابع الحضاري والإنساني قبل أن تظهر في الطابع السياسي والاقتصادي".

ولكن كيف يمكن للمسلمين بأن يلحقوا بركب النهضة والتقدم؟ تُرى هل يشتركون مع الغرب في حداثته التي تخالف المفاهيم الإسلامية؟ أم أنه من الأجدر أن يبدأوا طريقهم من البداية ووفق قواعدهم الخاصة؟

هنا يقدم جوفروا المشروع الصوفي، كحل يوازن بين الحلين السابقين، فهو يراهن على أن الأفكار الصوفية الأصيلة تتوافق مع النظرة الحداثية في الكثير من الأبعاد، ولا سيما تلك التي تدعو إلى التغيّر المستمر وعدم السكون.

ومن الغريب هنا، أن نجد جوفروا يقارن ما بين نمطين مختلفين تماماً من الصور الذهنية لإثبات صدق مقالته، فهو مثلاً يستدعي عالم الاجتماع البولندي الأشهر زيغمونت باومان إلى المشهد، ويقتبس مما قاله في وصف الحداثة السائلة، بقوله: "أن تكون حديثاً فهذا يعني منذ الآن فصاعداً، التسييل دون التجميد". ثم يقارن بعدها هذا التفسير، بما يوصف به الصوفية، بأنهم أبناء اللحظة، والذي يُقصد به الحال، أي علاقة الصوفي بربّه، والتي تتغير في كل وقت وحين.

ويفسّر جوفروا تفسيره التعسفي بقوله: "وبالتالي فإن الصوفي وبحكم كونه ابن اللحظة، فإنه يتطلب منه جاهزية كاملة لاستقبال التجلّيات والظهورات المتواصلة لكونها متجددة لله في العالم وفي داخل الإنسان نفسه".

ومعنى ذلك أن الصوفي بطبيعته أكثر تماشياً وتوافقاً مع روح الحداثة السريعة التي تدعو إلى التغيير والتبديل، بعكس السلفي الذي يرتبط وجدانه دائماً بلحظات تاريخية موغلة في القدم.

من هنا، فإن جوفروا يؤكد على أن الصوفي بطبيعته، أشد مرونة فيما يخص ما يُعرف بالشريعة الإسلامية، ذلك لأنه ينظر إلى الركام الفقهي الموجود في المدوّنات الفقهية والأصولية، على كونه ليس أكثر من صورة فوتوغرافية تم التقاطها في لحظة تاريخية بعينها، وليست ملزمة لباقي العصور والأزمان.

وكذلك يراهن المؤلف على أن اهتمام الصوفي سوف يتركز على أصول الفقه بدلاً من الفقه نفسه، ولكنه لن ينظر إلى علم الأصول على كونه "أداة عقلانية موضوعية"، بل سينظر إليه بصفته علماً مسؤولاً عن "إشعار الوعي بالحقيقة الداخلية للعالم، والدين والشريعة نفسها". ويستدل جوفروا على ما يذهب إليه، بقصة لقاء النبي موسى بالخضر، والتي وردت في سورة الكهف، حيث يتماشى مع التفسير الصوفي لها، والذي يرى أن الخضر الذي امتلك المعرفة اللدنية الروحية، كان يدرّب موسى على القانون الداخلي الإلهي، برغم أن الثاني كان هو النبي الذي تلقى القوانين المكتوبة على ألواح الوصايا العشر.

وفي نهاية كتابه، يعقد جوفروا مقارنة سريعة ما بين رؤية الفيلسوف الألماني نيتشه للسوبرمان من جهة، والحلم بالإنسان الكامل الذي تعد به العقائد الروحانية الصوفية في الإسلام من جهة أخرى.

ويؤكد المؤلف على أن اعجاب الفيلسوف الألماني نيتشه بالإسلام، لم يكن مجرد رد فعل كاره للمسيحية الغربية، كما قد يتبادر إلى الأذهان، بل إنه في الحقيقة كان اتجاهاً اعترافياً منه بصدق النموذج الإسلامي الروحاني، الذي تخلّص فيه الإنسان من القيود والأغلال المحيطة به، ليعود مرة أخرى إلى سيرته الأولى.

ومن هنا، فإن الإنسان الكامل عند نيتشه، لم يكن محارباً أشقر قوي البنية كما افترضته النازية بعد ذلك، بل كان مجرد طفل بريء يلعب ببساطة، ويبحث في فضول عما يحيطبه، وتمتلئ نفسه بالوجدانيات والروحانيات وحالات العشق التي لطالما كتب عنها كبار المتصوفة المسلمون في أديباتهم وكتبهم.