هل تغيّر وجه العالم؟

ترامب رئيساً للمرة الثانية، حروب مرشحة للاتساع، اقتصادات متأزمة، وأقطاب قد تسقط وتصعد أخرى. كيف يتغيّر وجه العالم؟ وأي صورة سيكون عليها؟

يُنظر إلى انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة في ولايته الثانية (2024) في جميع أنحاء العالم باعتباره نقطة تحول في تاريخ العالم والديمقراطية، تماماً كما كانت حوادث 11 أيلول/سبتمبر عام 2001 وسقوط جدار برلين عام 1989.

لكن سنوات التحول الأخرى في التاريخ الحديث، هي في الأهمية نفسها، نتتبعها من خلال بعض الأدبيات التي تناولت بالتحليل منعطفات التحوّل في العالم الحديث.

وكما يحدد المفكر المصري ذو الهوى اليساري، أنور عبد الملك (2012 - 1924)، فإن عملية تغيّر العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وخاصة منذ مرحلة ما بين عامي 1949 و1973، أي بين انتصار ثورة التحرر الوطني وإقامة جمهورية الصين الشعبية في أول تشرين الأول/أكتوبر عام 1949 من ناحية، وحرب أكتوبر عام 1973 وتحرير فيتنام في المرحلة نفسها من ناحية أخرى، هي أمر مركزي في تطور المجتمعات البشرية الحديثة.

كما أنه يمثل انعطافة في تاريخ العالم، ويضيف بأن عملية "تغيّر" العالم لا تحدث في شكل موضوعي آلي بحت من جراء تطور القوى الإنتاجية أو مقتضيات المرحلة الثانية للثورة الصناعية، وغير ذلك من الأسباب التي يسهل وصفها كمياً، هي في نظره عملية تؤدي فيها الإرادة السياسية دوراً رئيساً، يمتد مجاله من الجيو - سياسة العالمية والإقليمية إلى الدين وصراع الحضارات[1].

اختلال التوازن

-

يُنظر إلى انتخاب ترامب في ولايته الثانية باعتباره نقطة تحول في تاريخ العالم والديمقراطية

تناول المفكر الفرنسي، غوستاف لوبون (1841 - 1931) في "اختلال التوازن العالمي" عام 1923 مجموعة من التحولات التي شهدها العالم، محذراً من أن النظام العالمي، كما عرفناه، يمرّ بحال من الخلل العميق، لا على المستوى السياسي فحسب، بل الاجتماعي، والاقتصادي، والثقافي كذلك. ويُركّز في الآن نفسه على فكرة أن التاريخ لا يُعاد، والتغيرات الكبرى لا تنشأ فجأة، بل تتراكم ببطء نتيجة تفاعلات مستمرة بين عوامل داخلية وخارجية.

ويرى أن الثورات والحروب والتقلبات السياسية لا تنشأ من فراغ، بل نتيجة لاختلال توازن القوى داخل المجتمع. فعندما يختل التوازن بين الطبقات، أو تفشل المؤسسات في أداء دورها، تتهيأ الظروف لانفجار مجتمعي. ويؤكد أن الانهيارات لا تكون نتيجة مباشرة لقرارات معينة، بل لزخم طويل الأمد من التراكمات غير المرئية.

وينبّه لوبون إلى خطورة الأوهام الجمعية، فالشعوب – بحسبه – تتأثر بالأفكار العاطفية أكثر من المنطقية، ما يجعلها عرضة للانقياد خلف قادة شعبويين أو أفكار مضللة، ويُبرز دور الإعلام والدعاية في تضخيم هذه الأوهام.

ويرى أن صمود المجتمعات في وجه الأزمات مرهون بقدرتها على التمييز بين الحقيقة والوهم. وفي رؤية تاريخية تحليلية، يناقش صعود وسقوط الحضارات، ويقارن بينها وبين المجتمعات المعاصرة، فيشير إلى أن فقدان القيم المؤسسة للمجتمع، مثل الانضباط، العمل، والهوية الثقافية، يؤدي إلى تآكل الحضارة من الداخل. كما أن التقدم المادي، من دون توازن روحي أو أخلاقي، لا يكفي لضمان الاستقرار.

ويُشدد لوبون على أن مصير العالم ليس محدداً سلفاً، بل يتوقف على وعي الأفراد والمجتمعات، فإذا استمر السير وفق الأوهام والأنانية السياسية، فقد يواجه العالم صدامات كبرى، أما إذا تحلّى الإنسان بالحكمة والبصيرة، فهناك أمل في استعادة التوازن المفقود[2].

الاقتصاد مفسراً للتحولات

-

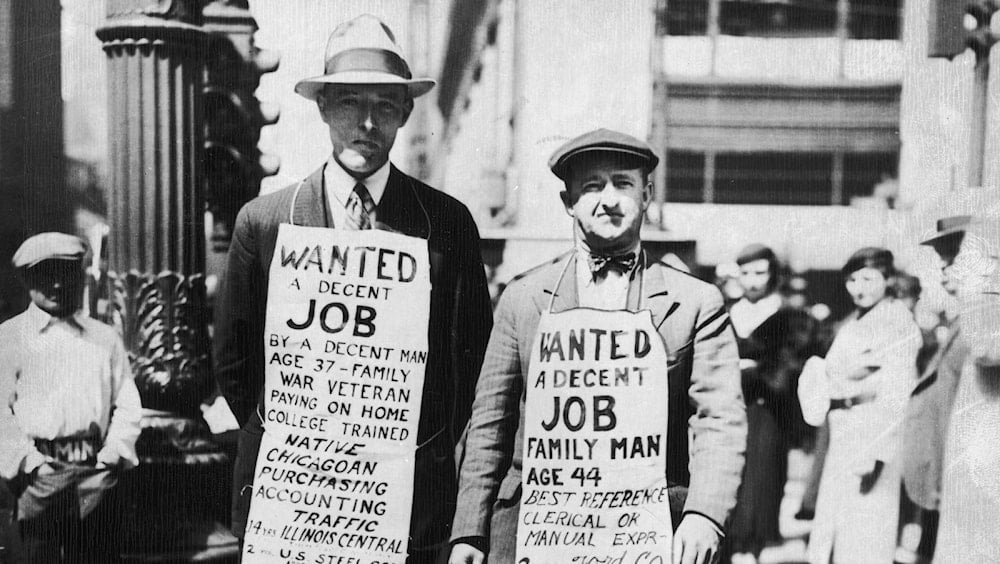

رجلان يبحثان عن وظيفة خلال فترة "الكساد العظيم" في الولايات المتحدة عام 1929

كتب المفكر الاقتصادي الهنغاري، كارل بولانيي (1886- 1964)، مؤلفه "التحول الكبير" (La Grande Transformation) [3] في العام 1944 ليُعري خرافة السوق المنظم ذاتياً وينادي بضرورة تدخل الدولة، مشدداً على العلاقة بين الاقتصاد والمجتمع، فلانهيار المجتمع بسبب بعض السياسات آثار سيئة على الاقتصاد تتجلى في البطالة والفقر والجريمة، واضعاً الديمقراطية في مواجهة الرأسمالية.

ووفقاً له، كانت الحضارة في القرن الــ 19 تعتمد على 4 مؤسسات، الأولى، نظام توازن القوى: من عام 1815 إلى عام 1914، منعت أي حرب طويلة أو مدمرة بين الدول الأوروبية.

أما الثانية، فهي معيار الذهب الدولي، وهو رمز لتنظيم فريد للاقتصاد العالمي. أما المؤسسة الثالثة فهي السوق المنظمة ذاتياً، والأخيرة كانت الدولة الليبرالية.

وفي زعمه أعطت هذه المؤسسات الأربع تاريخ حضارتنا خصائصه الأساسية. ومن بين المؤسسات الأربع، تم الاعتراف بأن معيار الذهب كان له أهمية حاسمة في أزمة "الكساد العظيم" في العام 1929. ونتيجة لذلك، كان سقوطها هو السبب المباشر للكارثة.

ويرى بولانيي أن انهيار معيار الذهب الدولي شكّل الرابط غير المرئي بين تفكك الاقتصاد العالمي منذ بداية القرن العشرين، وتحول حضارة بأكملها خلال ثلاثينيات القرن الفائت. ولكن زلزال الثلاثينيات، وتدمير المؤسسات الوطنية لمجتمع القرن الــ 19، كان أكثر أهمية من أن يكون النتيجة الوحيدة لمعيار الذهب.

بالنسبة لبولانيي، كان السوق المنظم ذاتياً هو المصدر للنظام الذي انهار في عام 1929. ويوضح أن الاقتصاد لم يكن مستقلاً فعلاً على الإطلاق. وعلى العكس من ذلك، كانت هذه السوق ذاتية التنظيم بمنزلة "يوتوبيا مظلمة"، وهي محاولة محكوم عليها بالفشل، وهذا يفسر انهيار سوق الأوراق المالية، ثم صعود الفاشية في ثلاثينيات القرن العشرين المنصرم. وبالتالي فإن السوق التي تنظم نفسها هي مجرد يوتوبيا مبنية على فرضية مفادها أن الاقتصاد مكتفٍ ذاتياً.

بعبارة أخرى، لا يمكن حل اختلالات السوق في السوق وحده، وقد بدا الأمر كما لو أن المجال الاقتصادي أصبح منفصلاً عن المجال الاجتماعي.

تم بناء السوق ذاتية التنظيم في القرن الــ 19، من خلال الرغبة في ربط الأسواق التي كانت منفصلة جغرافياً أو موضوعياً في السابق، التقاء أسواق المواد الخام، وأسواق المنتجات النهائية، وما إلى ذلك.

وقد نشأ هذا المفهوم في وقت الثورة الصناعية نفسها، وهذا ليس من قبيل الصدفة. وجرى تنظيم آلية السوق باستخدام مفهوم السلع، وهذا الأخير يسمح بقياس الربح، ولذلك وجب أيضاً تنظيم العمل والأرض والمال في أسواق واعتبارها سلعاً، وقدر بولانيي أن اعتبار هذه العناصر الثلاثة الأساسية للصناعة بمنزلة سلع هو وهم خطير.

فمن شأن ميلاد هيمنة السوق على المجتمع وبيئته الطبيعية أن يؤدي إلى تدمير هذا الأخير. ولقد كان هذا التهديد للمجتمع في أصل شبكة كاملة من التدابير والسياسات التي أدت إلى ظهور مؤسسات قوية تهدف إلى الحد من عمل السوق الذي يؤثر في العمالة والأرض والمال (القوانين الاجتماعية والنقابات وما إلى ذلك).

إن الانفصال هو الحركة الاصطناعية التي ينفصل فيها المجال الاقتصادي عن المجالين الاجتماعي والسياسي. لقد أسهم نشوء السوق ذاتية التنظيم في تغذية هذا التطور من خلال تمكين حل جميع مشاكل المجتمع من خلال التدخل الاقتصادي البسيط.

على سبيل المثل، ستكون الاستجابة للاضطرابات الاجتماعية من خلال الوسائل المالية (زيادات الأجور والمكافآت) أو من خلال الالتزامات في ما يتصل بظروف العمل (8 ساعات عمل يومياً، ويوم الأحد يوم راحة). بيد أن الأمر لم يكن مجرد انفصال بسيط، بل هو تحول حقيقي يحدث.

مع هذا التبدل الكبير، أصبح الاقتصاد هو التفسير الوحيد للتغيّرات من جميع الأنواع في المجتمع. وفوق كل شيء، تخضع السلع من الأنواع كافة ـ، بما في ذلك الأرض والبشر ـ، لقوانين السوق. لكن هذا التوازن غير مستقر. إذ أدى الضغط الاقتصادي على المجتمع إلى ظهور الاستبداد في ثلاثينيات القرن العشرين. كان بولانيي، الذي فرّ من موطنه إلى أميركا قبل الحرب مباشرة، قد قدّر أن صعود الفاشية كان نتيجة لأزمة مجتمع السوق، وردود فعل عنيفة ضد الليبرالية.

امتلكت الفاشية إرادة مدمرة وعرضت وسيلة للهروب من هذا الوضع المؤسسي للسوق الذي يخنق الجسد الاجتماعي من دون أي وسيلة للخروج. وأدت هذه الاضطرابات الاجتماعية الكبرى إلى الحرب العالمية الثانية.

1979 عام المنعطفات الكبرى

-

كانت الثورة الإسلامية في إيران إشارة البدء لـ"صحوة الإسلام"

حاول الصحافي الأميركي، كريستيان كاريل، في "التمرد العجيب" (Strange Rebels) إعطاء العام 1979 أهميته، ففيه أصبحت مارغريت تاتشر رئيسة للوزراء في بريطانيا، وأطلق الصيني دينج شياو بينغ إصلاحاته الاقتصادية، وأسس آية الله الخميني الجمهورية الإسلامية في إيران، وزار البابا يوحنا بولس الثاني المنتخب حديثاً في خطوة تاريخية بولندا، وغزا السوفيات أفغانستان لقمع الاحتجاجات المناهضة للشيوعية.

هذه الأحداث مستقلة بعضها عن بعض، ولا يحاول كاريل إقامة أي صلات بينها، لكنها تبشر بأزمنة جديدة: أوقات الانتقام من السوق والدين، ثم استعادة الرأسمالية، التي كانت تنافس الشيوعية لسنوات، زخمها الحاسم.

لقد انتُخبت مارغريت تاتشر حينها على أساس برنامج ليبرالي متطرف يقوم على الخصخصة وإضعاف قوة النقابات.

تخلى دينج عن الزراعة الجمعية وأنشأ مناطق اقتصادية خاصة حيث أفلتت الشركات من السيطرة المباشرة للدولة. وفي الوقت نفسه، وبينما بدا للعيان أن العلمانية هي المنحنى الطبيعي للتاريخ، فإن الدين تحول مرة أخرى إلى ظاهرة سياسية كبرى. وتشهد الثورة الإسلامية في إيران على ذلك، كما يتضح من جانب آخر الدور الذي أدته المسيحية في الاضطرابات السياسية التي سرعان ما هزت أوروبا الشرقية.

ويذكر كاريل أنه لم يكن هناك من كان يتوقع هذه التحولات. وكان من الصعب للغاية تصور هذه الأحداث، لأن اللاعبين الرئيسيين كانوا قبل 5 سنوات يعملون في الظل.

في العام 1974، كان الإمام الخميني يعيش في المنفى، وكانت تاتشر، كوزيرة، مكروهة من قبل الناخبين وحزبها، ولم تكن لدى يوحنا بولس الثاني، رئيس أساقفة كراكوف المستقبلي، أي فرصة تقريباً لأن يصبح أول بابا غير إيطالي منذ عام 1522، وعاش دينج في ورشة لإصلاح الجرارات، للهروب من الحرس الأحمر [4].

بدوره جهد الباحث الفرنسي، بريس كوتوريه، في النظر إلى العام 1979 كنقطة تحول كبرى في تاريخ العالم: إذ عملت الولايات المتحدة على تشديد موقفها ضد الاتحاد السوفياتي، الذي كان قد اندفع بقوة في دول العالم الثالث خلال سبعينيات القرن العشرين الفائت، وكان يستفيد من ارتفاع أسعار النفط.

بدأت أزمة الصواريخ الأوروبية في عام 1979 وأبقت أوروبا الغربية في حال من الترقب لمدة 10 سنوات تقريباً. يقوم البنك المركزي الأميركي بقيادة بول أدولف فولكر برفع أسعار الفائدة وكسر التضخم. ستقع دول الجنوب والشرق قريباً في فخ الديون. لقد كان مشروع النظام الاقتصادي الدولي الجديد الذي تدعمه هذه البلدان الجنوبية يعيش أيامه الأخيرة، في حين أظهر انعقاد قمة عدم الانحياز في هافانا في عام 1979 أن الحركة، المنقسمة بسبب الصدامات الإقليمية (وخاصة بين الهند وباكستان وبين فيتنام وكمبوديا)، معرضة لخطر الاستيلاء عليها من قبل الاتحاد السوفياتي، الذي فقد مع ذلك الكثير من صدقيته بعد غزو أفغانستان.

لقد أعطى صعود مارغريت تاتشر إلى السلطة في بريطانيا دفعة قوية للأفكار والممارسات الليبرالية الجديدة.

كان عام 1979 عام "الثورة الكبرى" في الشرق الأوسط. لقد أدى "السلام" الإسرائيلي المصري في عامي 1978 و1979 إلى تهميش مصر، التي أدت دوراً محورياً في المنطقة منذ خمسينيات القرن المنصرم، ما أدى إلى اندلاع التنافس على أن تصبح الزعيم الجديد للعالم العربي.

يبدو أن الثورة الإيرانية، بعيداً من أبعادها العالمية الثالثة، هي بمنزلة إشارة البدء لـ"صحوة الإسلام"، حتى وإن كان البعض قد أعلن منذ حرب الأيام الستة أن الإسلام السياسي سيتولى زمام الأمور من القومية العربية التي أخفقت[5].

"اختلال العالم"

-

معلوف: تواجه الإنسانية حالياً أخطاراً جديدة لا مثيل لها في التاريخ تتطلب حلولاً شاملة مبتكرة

كتب الروائي اللبناني – الفرنسي، أمين معلوف، في العام 2009 مطالعته عن حال العالم، بوصفه مواطناً، فعاين فيه علامات اختلال كثيرة: اختلال فكري يتميز بانفلات المطالبات المتعلقة بالهويّات من عقالها (وهو ما تناوله سابقاً في كتابه الهويات القاتلة)، ما يجعل من العسير استتباب أي تعايش متناغم وأي نقاش حقيقي.

وكذلك اختلال اقتصادي ومالي يجر الكوكب بأسره إلى منطقة من الاضطرابات يتعذر التكهن بنتائجها ويجسد بحد ذاته عوارض اضطراب في نظامنا القيمي. وأخيراً اختلال مناخي ناجم عن فترة طويلة من الممارسات غير المسؤولة. وهو ما يفيد أن العالم "بلغ عتبة قصوره الأخلاقي"[6] حيث يسعى الكاتب لفهم أسباب بلوغ هذا الدرك وكيفية الخروج منه.

اختلال العالم إذاً مرتبط في نظره بحال الإنهاك المتزامنة للحضارات كافة، وبخاصة المجموعتين الثقافيتين اللتين يدّعي العالم نفسه الانتماء إليهما ألا وهما الغرب والعالم العربي، أكثر من ارتباطه بـ "صراع الحضارات". المجموعة الأولى تعاني من قلة وفائها لقيمها الخاصة، أما الثانية فواقعة في شرنقة مأزقها التاريخي.

واعتبر معلوف أن من واجبه أن يعبر عن مخاوفه بهذه المعاينة البسيطة والجافة. إذ تواجه الإنسانية، في مرحلة تطورها الراهنة، أخطاراً جديدة لا مثيل لها في التاريخ "تتطلب حلولاً شاملة مبتكرة، وإذا لم تتوافر هذه الحلول في مستقبل قريب، فلن يكون في الإمكان أن نحافظ على شيء من كل ما صنع عظمة حضارتنا وجمالها، والحال أنه لا توجد حتى اليوم سوى مؤشرات قليلة تسمح بالأمل بأن يحسن البشر التغلب على تبايناتهم واستنباط حلول يسيرة التصور، ثم أن يوحدوا جهودهم لوضعها موضع التنفيذ"[7].

ويأمل معلوف بصحوة ما، وبشيء من التفاؤل يأمل أداء واختراع "نظام مختلف" للعالم، لكن ظنه أن اختلال العالم وصل إلى طور متقدم، والحؤول دونه سيكون أمراً عسيراً [8].

العالم يفقد توازنه مجدداً

-

دومينيك مويزي: لقد أصبح العالم غير قابل للتعرف عليه

راقب عالم السياسة الفرنسي، دومينيك مويزي، حركة العالم واختلاجاته من خلال مقالاته الدورية في الصحف من العام 2008 إلى العام 2016، ثم ضمها في كتاب بعنوان مُعبر "اختلال التوازن الجديد في العالم" (2017)، وقد لاحظ أن عهد الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، يمثل على الأرجح نهاية حقبة دامت أكثر من 70 سنة، وأننا في صدد الانتقال من عالم تهيمن عليه الولايات المتحدة للأفضل وأحياناً للأسوأ، ومع انتخاب دونالد ترامب في عام 2016، والذي لم يتوقع وصوله للبيت الأبيض، فهم الكاتب "أن اجتماع الغضب والرفض قد يؤدي إلى انتخابه"، ومعه: "فقدت الديمقراطية بطلها"، من خلال "انتصار القوة والأكاذيب".

ومع صعود روسيا والصين، بدا أن النظام الدولي يتجه نحو الفوضى العالمية، ورأى في ذلك نهاية دورة تاريخية، وعملياً كان العالم "ينتقل من الأمل إلى الخوف": "إن العالم من حولنا يثير شعوراً ثلاثياً في مواجهة ما ندركه من تسارع للتاريخ، ومواجهات متتالية، وشعور بعدم الفهم في مواجهة تعقيد العالم، ما يؤدي إلى القلق في مواجهة الفوضى" وفقاً له. فعلى المستوى الجيوسياسي، مثّل ذلك نهاية احتكار العالم الغربي، الذي بات متأخراً عن الركب. فهو لا يمثل سوى 30 % من الثروة العالمية، وهي حصة انخفضت مقارنةً بالقرن الــ 19.

وفي منطقة الشرق الأوسط حلّت الفوضى ونشأ "تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق" (داعش) وانطلقت ثورات "الربيع العربي". وعادت إلى الساحة الدولية قوى صاعدة بعد غياب طويل، تمثلها مجموعة البريكس (BRICS) (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا).

وفي الخلاصة نجد "أميركا متراجعة، وروسيا متقدمة أكثر، وأوروبا أقل حضوراً، والشرق الأوسط في حالة انفجار كامل، والصين أكثر سلطوية وقومية، وقيام محور موسكو- أنقرة- طهران، وتهديد إرهابي ينتشر ويتنوع"، لقد أصبح العالم "غير قابل للتعرف عليه"[9] في أقل من عقد من الزمان، بحسب كاتب "جيوبوليتيكا المشاعر" (2008).

الحرب الأوكرانية وتأرجح العالم

-

بيير لولوش: حرب روسيا وأوكرانيا توضح تسارع عملية إعادة التشكيل الجيوسياسية العالمية

حاول الصحافي والكاتب الفرنسي المنشغل بالمسائل الجيوبوليتيكية، فرنسوا مارتين، في مؤلفه "الدوامة، أوكرانيا وتأرجح العالم" أن يُنحي جانباً التفسير الساذج، الذي تروّجه وسائل الإعلام الغربية ولا سيّما الأميركية منها، وبحسبها أن هناك عدواناً على "الأوكرانيين الطيبين" يقوم به "الروس الأشرار" المتعطشين للأراضي. في حين يزعم وجود وجوه وقراءات متعددة لهذه الحرب: فهي حرب تاريخية وجيوسياسية، يمكن تتبعها في المخططات البولندية والألمانية لأوكرانيا منذ القرن الــ 19، والتي تبنتها الولايات المتحدة منذ العام 1945، وخاصة بعد العام 1991، وسقوط الاتحاد السوفياتي، والتي نظّر لها زبيغنيو بريجنسكي (1928- 2017) في "رقعة الشطرنج الكبرى"، وحرب دولية، بل وعالمية، وحرب دبلوماسية، حيث تم استمالة جميع دول العالم من خلال فرض العقوبات (ولم يقبل بها سوى عدد قليل جداً)، وحرب اقتصادية، وحرب مالية، تدور حول بحث الروس عن بديل لنظام "سويفت" (المفروض أميركياً)، وحرب على الغاز والقمح والمواد الخام، وحرب إعلامية بالطبع، وحرب عسكرية، وأخيراً، حرب أيديولوجية وثقافية.

وما يشدد عليه مارتين هو حدوث هذا الصراع في وقت يتسارع فيه بشدة "تحوّل العالم"، حيث ينذر بنهاية الهيمنة الغربية وظهور نظام متعدد الأقطاب. وتبقى الأسئلة حول فرص النجاح، وما الدور المختلف الذي يمكن أن تسهم به الولايات المتحدة في هذا الشأن؟ وأوروبا الضعيفة؟ ودور الهند والصين؟ ودور منطقة الخليج، وبقية العالم آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية؟ فثمة شيء جديد يولد، يجب علينا أن نحاول توقعه[10].

بدوره، ولمناسبة مرور أكثر من سنتين على إطلاق روسيا لعمليتها الخاصة في أوكرانيا (24 شباط/فبراير، 2022)، ارتأى الكاتب والوزير الفرنسي السابق، بيير لولوش، أن يتفكر في حوادثها في مؤلفه "الاشتباك، حرب أوكرانيا وتأرجح العالم"، فرأى أن هذه الحرب توضح تسارع عملية إعادة التشكيل الجيوسياسية العالمية. إذ تعمل على تعزيز الكتلة الأوراسية (روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية) العازمة على وضع حد لهيمنة الغرب.

وفي ظل هذه الاضطرابات الهائلة، أصبحت القيَم والنماذج المؤسسية التي سادت بعد الحرب (حلف شمال الأطلسي، والاتحاد الأوروبي) موضع اختبار، ووجدت أوروبا نفسها مهددة مجدداً وتختبر وحدتها، وفرنسا، التي تخسر نفوذها ويضعف دورها على الساحة الدولية، يتوجب عليها أن تعيد التفكير في دورها ومصيرها.

حاول لولوش كشف حقيقة الصراع من خلال بيان الجوانب المتعددة لهذه الحرب، والاضطرابات التي تسببها في النظام العالمي.

وبعيداً من السرديات التبسيطية والخطابات الرسمية، رغب المؤلف في درس هذا الواقع المعقد الذي غالباً ما يتلاعب به المتحاربون لإخفاء القضايا الحقيقية. ومن خلال تحليله المعمق، يكشف عن أوالية جيوسياسية من شأنها، بحسب قوله، أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار العام في الكوكب.

ووفق لولوش، يمرّ العالم بنقطة تحول، وتشكل الحرب في أوكرانيا حافزاً قد يؤدي إلى إعادة تعريف التكوين الجيوسياسي العالمي لعقود مقبلة. ودعوته هي إلى ادراك خطورة الحوادث التي تهز الكوكب وعواقبها على مستقبل السلام العالمي وضرورة فهم الديناميات المعقدة والمخاطر التي نواجهها في عالم متزايد الاستقطاب [11].

متغيّرات العالم

-

العالم العربي يزداد تفتُّتاً وإرادته عاجزة ومشلولة أمام غزة التي تُباد

أما في عالمنا العربي، فقد تنكّب المفكر المغربي، عبد الإله بلقزيز، عناء متابعة المتغيِّرات والصيرورات (2024) في العالم، واستكشاف مفاصل التحول المتسارع فيه، كما المخاطر والتحديات وأبعادها، العسكرية والاقتصادية والسياسية والمعرفية والمعلوماتية.

ذلك أن العالم حافل بكلّ أنواع التّناقضات ذات الطّبيعة الانفجاريّة التي تزداد كثافةً وضغطاً، والتي كان مآلها الصراعات والحروب الجامحة حدّ ارتكاب الإبادات الجماعية.

يستشرف بلقزيز "مستقبل الهيمنة الأميركية على العالم، وما تتعرض له من منافسة، ومن تراجع أمام التحوُّلات في مراكز القوى الاقتصادية والتَقانية، أو حتى العسكرية، العالمية، مع سعي روسيا لاستعادة مكانتها كقطب عالمي، مروراً بتغيُّر مكانة أوروبا في هذا العالم، ودورها التاريخي المركزي المُهدَّد بالأفول، مقابل صعود دور الصين كقطب عالمي يمثّل تهديداً فعلياً للهيمنة الغربية على النظام الدولي، وصولاً إلى العالم العربي، الذي يزداد تفتُّتاً مع غياب أي إرادة تكاملية عروبية"[12]، لا بل إرادة عاجزة ومشلولة تراقب مكتوفة الأيدي غزة وهي تُباد.

المصادر والمراجع

[1] أنور عبد الملك، تغيير العالم، (الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1985). ضمن سلسلة عالم المعرفة، العدد 95. ص 7.

[2] غوستاف لوبون، اختلال التوازن العالمي (مصر، مكتبة العرب للبستاني، 1928)، نقله إلى العربية صلاح الدين وصفي.

[3] كارل بولانيي، التحول الكبير: الأصول السياسية والاقتصادية لزمننا المعاصر (بيروت، المنظمة العربية للترجمة، 2009). ترجمة محمد فاضل طبّاخ.

[4] Christian Caryl, Strange Rebels: 1979 and the Birth of the 21st , (Basic Books, 2013).

[5] Brice Couturier, 1979, le grand basculement du monde (Paris, Edité par Perrin, 2024).

[6] أمين معلوف، اختلال العالم – حضاراتنا المتهافتة (بيروت، دار الفارابي، 2009). ترجمة ميشال كرم. ص 11.

[7] المصدر نفسه، ص 13.

[8] المصدر نفسه، ص 14.

[9] Dominique Moïsi, Le nouveau déséquilibre du monde (Paris, Éd. L'OBSERVATOIRE, 2017)[10] Francois Martin, L'ukraine et le basculement du monde, (Paris, Jean-Cyrille Godefroy Editions, 2023).

[11] Pierre Lellouche, Engrenages: La guerre d'Ukraine et le basculement du monde (Pais, Ed. Odile Jacob, 2024).

[12] د. عبد الإله بلقزيز، في البدء كان التحوُّل: قراءة تحليلية في معطيات العالم المعاصر (بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2025).