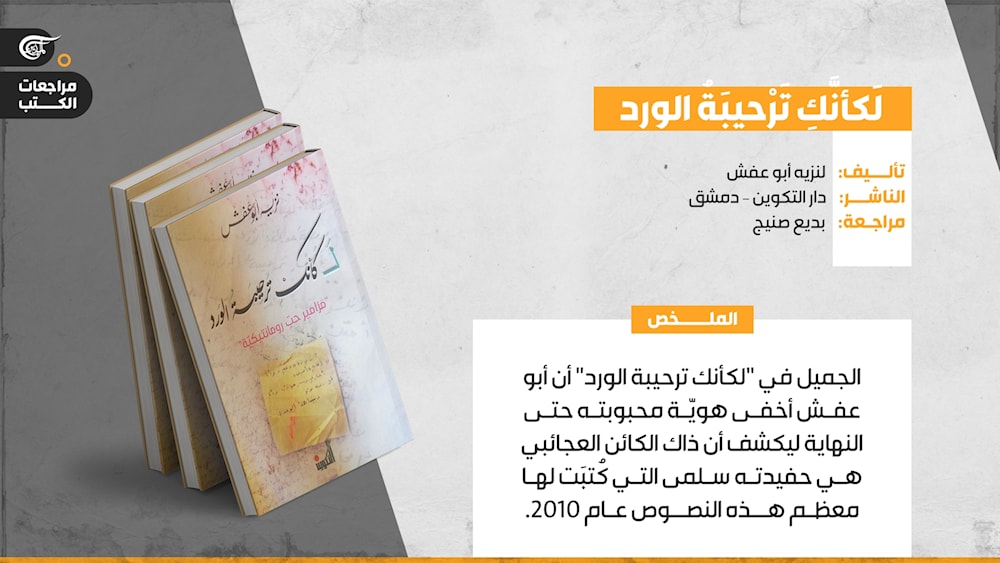

"لَكأنَّكِ تَرْحيبَةُ الورد".. مزامير حب رومانتيكية

نزيه أبو عفش شاعر ورسّام وموسيقار سوري. صُدرت له أكثر من 13 مجموعة شعرية حظيت بالإعتراف على نطاق واسع في العالم العربي وخارجه، ولهذا السبب ترجمت إلى العديد من اللغات.

-

"لَكأنَّكِ تَرْحيبَةُ الورد" لنزيه أبو عفش.. مزامير حب رومانتيكية

لطالما مَجَّدَ الشّاعر نزيه أبو عفش الحُبَّ، وأَخْلَصَ له في جميع ما كتب، حتى في أعتى هجائياته للطغاة وخالقي اليأس وقاتلي الورد ومُبغضي الموسيقى وكهنة المعابد والديانات البالية... لكن ما فعله في كتابه الأخير "لكأنك ترحيبة الورد" كان إخلاصاً مضاعفاً للحب، وبحثاً دؤوباً في تجسيد ملامحه، عبر كتابةٍ تتجاوز مُحسِّناتها الجمالية المُعتادة لدى صاحب "ما ليس شيئاً"، لتصبح هي بذاتها جمالاً خالصاً، قائماً على البساطة والبداهة والصِّدق والحب كونه "أول المعرفة، وآخر المعرفة".

ولأن تقديس المحبوب في حاجة إلى تطويب لغةٍ تتماثل معه في القداسة، وتوازيه في الرَّهافة والنَّصاعة والألق، لذا نرى نزيه يكثِّف روحه وأفكاره ويُقطِّرها على مهلٍ في نصوصٍ تصلح لأن تكون فصولاً في "كِتاب مَحَبّة"، بسبب ما تمتاز به من سبر عميق لكينونة المعشوق وعَظَمَةِ وجوده، وابتهال مديد لبهاء تكوينه (الإصحاح الأول)، ثم مناجاة أشيائه ومداورة آلام بُعدِه (الإصحاح الثاني صبيحة الغياب)، يتبع ذلك تذوُّق مرارات افتقاد المحبوب الذي كان له "مذاق السيف" (الإصحاح الثالث)، ليختتم الكتاب بنص ملحمي مُبهِر بعنوان (إصحاح ما بعد الختام "رسالة من ديار هناك").

أربعة إصحاحات في تمجيد المحبوب أرادها صاحب "الله قريب من قلبي" بمثابة مزامير رومانتيكية، لجهة روحانيتها العالية، وقدرتها على تمثُّل صبابات الوَلَه بالمحبوب، واستغراقها في المناجاة الصادقة التي ترتقي إلى صوفيّةٍ من نوعٍ خاص، تتغذى على وجود الحبيب، وتتألَّق في استحضاراته، عند غيابه، وتزداد انوجاداً في استيهامات اللقاء، ولو كان في صيغة طيف الشاعر الذي يساند معشوقته حتى بعد مماته، وذلك وفق انزياح شعري لقصة "ليلى الأخيَليّة" و"توبة بن حُمير" الذي قال فيها: "ولو أن ليلى الأخيَليّةَ سلَّمَتْ.. عليَّ، ودوني جندلٌ وصفائحُ/ لسَلَّمتُ تسليمَ البشاشةِ، أو زقا إليها صدىً من جانب القبر صائحُ".

"لكأنّكِ ضِحكة الموسيقى، وأنا دَمْعَتُكْ.

كُلّما حَدَّقتُ في عينيك

تَغصُّ السماواتُ بأناشيدها.

وكُلَّما نظرتُ إلى أصابعكِ أتساءلُ:

أين تخفين جناحيك؟

تُلمَسين وتُشَمِّين

لكنك، لستِ لَحماً وعظماً

أنتِ رحمةٌ ملفوفةٌ بغلالةِ نسيمٍ، وضَوع تويجاتِ وردةٍ،

ورهافةِ حريرٍ بِكْر.

أنتِ: أنتْ".

هكذا يَنْسَحِرُ أبو عفش بمحبوبته ويسحرنا بلغته وتشابيهه، مُندغماً مع روحه المسلوبة لمصلحة أسطورة حيَّة تتفوق برِقَّتِها على الجميع، ولا يُدانيها أحدٌ في الحضور ولا في الغياب، فهي مصنوعةٌ من مادّة شِعرٍ صافية، وتصويرها يحتاج إلى ذَوَبانٍ حقيقي في تفاصيل وجودها: أنفاسها، حَرَكاتِها، نَظراتها، براءتها، أحلامها، والأهم وعي جماليات ذاك الوجود بحساسية عالية، وبلغة جليلة تليق ببهاء المعشوقة واستثنائيتها التي جعلتها كما يقول الشاعر "صباح عيدٍ يهبُّ على المقبرة".

هي أيضاً معجزةٌ من نوع فريد، وفي تدوين أسطورتها يستنفر أبو عفش طاقته الروحية، معيداً إيَّانا إلى بدايات الربوبية الأنثوية. وفي أثناء ذلك يمتثل لرضا الخادم وسعادة العبد اللذين صارهما حباً وطواعية، لذا نتلمَّس في خطاباته لها انبهاراً ورجاءً وسلاماً وتضرُّعاً وخوفاً، إلى جانب ذلك أقام نزيه تناصاً مغايراً هذه المرة مع رواية الإنجيل، إذ بات هو مريم العطوف بكل أمومتها، ولاسيما أنه يرى أن "الأمومة ليست رحماً ولا حليباً"، بل هي "عقيدةٌ ومضافةُ قلب"، وفي الوقت ذاته باتت محبوبته هي الرَّبَّة "معمدانة الأزمنة ومسيحَةُ أعراسِها" التي تقوم بالمعجزات وتحيي الموتى، لذا يصير لأجلها أليعازر بهيئة أخرى. يقول:

"وبغمزة ٍ صغيرةٍ من عينكِ

- كما لو أنكِ معمدانةُ الأزمنةِ ومَسيحةُ أعراسها -

تبسطينَ ربيعكِ على صخرةِ الأرض

وتؤمئين لجياعها ويتاماها أنْ:

هلمّوا إلى وليمةِ العيد!

بغمزةٍ تومئينْ..

وبغمزةٍ

يصيرُ العيد

وتكونُ وليمة الولائم.

المجدُ لكِ. المجدُ لكْ!".

مسيحَةُ نزيه هي نور العالم، وهي "حُلمُ فراشةٍ عن الوردِ"، فيها "وداعةُ اليَرَقةِ.. وفطنةُ الطائرِ.. وحنان الوحشْ" وأيضاً هي "هواءٌ يُرى.. ونسيمٌ يُقْطَفُ ويُشَمّْ.. وهي رحمَتُها ورحمةُ العالمين"، والملكوت معمولٌ من جموحِ أحلامها، وغبارِ دعستها، ولأنها ذلك وأكثر فإنه يقسم:

"والله، والله!

لولا أنني أخشى أن ينفدَ النورُ من العالم

لأمكَنني، هكذا.. بعينيّ،

أن أمتصّك قطرةً قطرةً، ونفَساً بعد نفسْ،

مثلما تُمتَصُّ قبلةٌ طائشةٌ مَرميّةٌ في الهواءْ.

والله، والله!

لا أخافُ عليَّ إلا من رِقَّتِكْ

ولا أخافُ عليكِ إلا

من أن يكونَ النور نفسُهُ فاسداً وأعمى.

أخاف عليك من النور".

الشاعر يخاف على محبوبته من الهواء الصدئ والعقائد الصدئة وتواريخ البلاد الصدئة والأزمنة العليلة المحشوة بالظلام والبهتان وانعدام الرأفة، لذا يُطالبها باستخدام صلاحياتها كربّة رؤوم ورحوم، وقادرة على تغيير كل شيء وخَلْق عالمٍ يليق بكونها وَعُدُ نَفسِها وهِبَتُها وشُكرانُها، فبذلك تنتفي الظلامات والبشاعة، وتصبح مشيئتها هي الكائنة وإرادتها الرئيفة هي ما يستوطن هذا الكوكب. يقول:

"الهواء حولكِ معمولٌ من وجع وظلام وصيحات مستغيثين.

: أُنفخي فيهْ!

أعيديه إلى أصل هوائه..

أعيديه إلى مادة رحمته.

أُنفخي في الهواء ليتنقّى

ودوسي على لحاء الكون

فيصير أرحمَ وأحنّْ".

ولأن صاحب "ذاكرة العناصر" يخشى على معشوقته من فساد الهواء والنور والعقائد، فإن عينه المُحِبّة، باتت "كأعين المجوس الساعين إلى مذود الربّ، تتفتح على ما هو أرحبُ من السماوات، وتَهدي إلى ما هو أعظم من الأبدية"، ولأنه يؤمن بأن مَسيحَتَه جديرةٌ بالخوف عليها، وبأنه "ليس حباً ما لا يضنيه خوفه على نفسه"، لذا يُطهِّر لها الأرضَ من آثام أسلافها، ويُصحِّح، لأجل عينيهاِ، أخطاءَ السماوات والسُّبُل والعقائد.

نزيه يكتب صلواته ويدوزن نبض نصوصه على شهوة الأبدية الموعودة، فقط إذا منحته محبوبته سعادة الإقامة في ذاكرتها، إذ يؤمن أن "التذكر هو المانع الأكيد للموت" وأنه "أَقْتَلُ من وقعةِ الموت.. الوقوعُ في النسيان"، ومن أجل ذلك يطلب من ربَّته أن تكتبه في ذاكرتها، وفي دفتر قلبِها، أن تكتُبَ فَرَحَهُ بها، وشهقَتَهُ في مَهَبِّ رَحْمَتِها، ويزيد "اكتبيني! يُكتَبُ لي ما هو أعظمُ من الحياةْ.. تُكتَب القيامةْ". ويؤكد على ذلك:

"كم مرّةً يتوجّب عليّ أن أقول:

"ما عُدتُ قادراً على الموت".

كم مرّةً يتوجب عليّ أن أركعَ وأتوسّل:

"لا، ولا عدت صالحاً له.."

كم مرة يتوجب أن أعيد القول:

"تُبتُ، وآمنتُ، وأحببتْ.

شُفيتُ، بكِ، من علَّةِ الحياةْ

وقَويتُ، بكِ، على عِلَّةِ الموتْ".

إذنْ

فليسمع الهُذاةُ والفلاسفة والكهنةٌ العاجزون عن الحب:

نحن عاجزان".

وفي مقابل كل عطاءاتها لا يمتلك صاحب "ربيع المآتم" إلا الشكر والعرفان لمحبوبته، لأنها صنعتْ ما هو عليه، وخرَّبت ما هو مصنوعٌ منهُ، ولأنها منحته سعادة أن تكون ضيف حياته، كما أنها أهدته فَرَحَ الظَّنِّ بأنه قادرٌ على أداء فرائض الحب، ولأنها بكل لَفتةٍ منها، وكل نهدةٍ وسكتةٍ وسهوةِ عين، تُشْعِرُه أنه يقيم في إيوان الأبدية. من أجل ذلك كله وغيره بات مديناً لها بما هو "أثمنُ وأعظمُ من مشيئات الآلهة، وقدرتها على ضبط موازين الأزمنة، وتصحيح وجهة الحياةْ". بات، كما يؤكد، مَديناً لها بها. يقول:

"امتناناً لوجودك على الأرض

صرتُ، كلما لاقيت أحداً أو شيئاً،

أقول: لأجلها، أنا أحبُّك.

لأجلك صار بوسعي القول:

أنا أحبُّ الشجرة العاقرَ، والكلبَ الأجربَ، والدودة الكفيفةَ،

ومَصعةَ الغرابِ على الرأس.

لأجلك:

أنا أحبُّني".

لكن أكثر ما يخشاه الشاعر هو الغياب، غياب من يهيم بها، وغيابه عنها، ويستشعر أن لذلك الغياب المُضاعف "مذاق السيف"، خاصةً إن كان غيابه في ظُلُمات الموت، لذا يتمنى أن يكون ما بقي من وقتِه كافياً لكي يُهيِّئَ لضحكتها مَهدَ الغفوةِ وسُرداقَ العرسْ، ضحكتها التي وصفها بأنها جديرة بأن "تَصير النشيدَ الوطني لشعبِ الأرض"، وبأن وطنه هو حيثُ تُحلِّقُ ضحكتُها وتَطَأ قدماها. بعد ذلك لا يهمُّه شيء، لأنه يكون قد أكمل رسالته، وديانة نفسه، والتي هي صناعة سعادتها.

والجميل في "لكأنك ترحيبة الورد" أن أبو عفش أخفى هويّة محبوبته حتى النهاية، ليكشف أن ذاك الكائن العجائبي هي حفيدته سلمى التي كُتبَت لها معظم هذه النصوص عام 2010 وهي ما تزال تحبو، جاعلاً من يقرأ ترانيمه لها يُعيد تأمل كل النصوص التي صيغت حول من أسماها "كتاب الأرض".

يقول في مزمور الختام:

"أنا مريضك يا سلمى

مريضك الذي لا يشفى، ولا يطيب له أن يشفى

مريضك الذي لا دواء له، ولا خوف عليه.

أنا الذي: مريضُ غناهُ وسعادته.

أنا الذي محض "أنا"

أنا الذي: ابنُكِ، وحفيدُكِ، وربيبُ عينيكِ وأصابِعِكِ،

ورضيعُ ضحكتكِ، وَ.. أيْتَمُ أمَّهاتِكْ

أنا: الأيتم".