سعيد خطيبي: تشريح الذاكرة والجسد في الرواية الجزائرية

تشكل رواية "أغالبُ مجرى النهر" منفذاً لمن لا صوت لهم. لتكون عملاً ليس عن التاريخ فقط، إنما عرضٌ فنيٌّ ينقل الواقع الجزائري من خلال تشريح أفراده لجسد... ولذاكرة المناضل المحترقة.

-

سعيد خطيبي: تشريح الذاكرة والجسد في الرواية الجزائرية

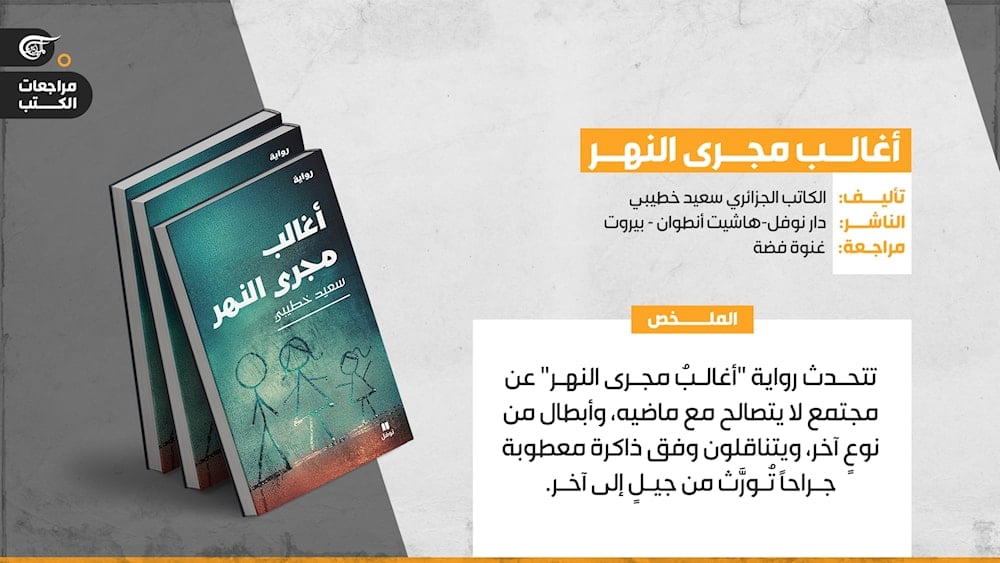

سعيد خطيبي (1984، الروائي الجزائري، حاضرٌ بقوة من خلال أعماله الروائية؛ ويحرص مع صدور كل عملٍ جديد على استعادة التاريخ وإعادة صوغهِ وفق منظورٍ سرديّ بعيدٍ عن الأنماط الرسمية. ولا ينبغي لدى استعراض رواياته إغفال هاجس اللغة والهوية؛ ذلك أن اللغة التي يكتب بها ليست مجرد خيار جماليّ وفنيّ، إنما أداةُ مقاومةٍ لاستعادة الحقيقة من وجهة نظر الضحايا. وكما في روايتهِ "حطب سراييفو" (2019) حيث نقرأ مقارباته ما بين حرب البوسنة والعشرية السوداء في بلاده، نلمس في روايته "أغالبُ مجرى النهر" (دار هاشيت أنطوان 2025) مجتمعاً لا يتصالح مع ماضيه، وأبطالاً من نوعٍ آخر، ويتناقلون وفق ذاكرة معطوبة جراحاً تُورَّث من جيلٍ إلى آخر.

يدفعنا العنوان "أغالبُ مجرى النهر" إلى التحرك نحو نصّ روائي يقتضي أن يضعنا أمام فعل المقاومة بكلّ ما فيهِ من آلامٍ ومتاعب. ذلك أن الأمر لا يتعلق بشخصيات الرواية أو مغالبتهم واقعهم فحسب، بل يعيد هذا الضرب من الكشف الذي يمنحه العنوان اختزالاً إلى ما يعتمل نفس كلّ من عقيلة تومي ووالدها؛ إذ يأخذنا امتزاج الأحداث الجارية نحو دلالة عميقة تنتهي باختراع الألم، وتستعيدُ المأساة بما يمنح العمل قدرةً على نقل الواقع، ليس بصورته الحقيقية، إنّما بالصورة التي يجب على الفن أن يوظّفها وينقلها من سياقِ اللا مرئي والمجهول إلى سياقاتٍ معلومة ومدركة.

ومن عبارة عقيلة تومي الأولى، الطبيبة الجزائرية المختصة في طب العيون، نطلع إلى البداية التي اختارها سعيد لتكون مطلعاً لروايته. "نويتُ قطع أنفاسهِ..." إذ يبدأ النص من المنتصف، بهذه المباغتة التي تحوز عليها الافتتاحية، وبالقدرة التي يمنحها السردُ، وتتناغم بشكل متناسق مع المتن والخاتمة. ذلك أننا ومن الرشقة الأولى نتلقى نسقاً من الحلقات المتداخلة زمنياً وسردياً، وهي حلقاتٌ مدمجة بأصوات أبطال الرواية؛ عقيلة ووالدها عزوز وأخيها ميلود، وهو ما من شأنهِ أن يهدد بتقويض فرصة القبض على أي مشاعر عاطفية ما خلا الرغبة بالانتقام، والمعاناة مع عدوّ لا خيار بالخلاص منه سوى بالموت. وهو الخيار الذي من خلاله يُتاح لعقيلة أن تصنع عالمها مع ابنتها، وتنأى به بعيداً عن دوامة العنف التي تكتنف حياتها.

من هنا، تطلّ الرواية كعملٍ لا يكتفي بسردِ حكاية بوليسية مشوّقة، وليس الغاية من عرض جريمة غامضة والبحث عن قاتلها، لأننا هنا نطلع على المقتول، لا كزوجٍ للطبيبة فحسب، بل كبلادٍ تُذبح كل يوم بيدِ أبنائها، وبسطوة العرف، وغلبة الجهل. وهو ما يقودنا إلى نصّ يتناول تشريح الذاكرة الجماعية، والجسد الفردي في المجتمع الجزائري بادئاً من زنزانة التحقيق إلى معارك التحرير في الحرب العالمية الثانية وحتى مطلع التسعينيات وما تلاه من تحوّلات اجتماعية وسياسية عصيبة، حيث تظهر عقيلة تومي طبيبة متّهمةً بقتل زوجها. وهي في الوقت ذاته تجسد نموذجاً لاضطهادٍ ثلاثي: أوّله العنف الأسريّ على يد زوجها الطبيب مخلوف الذي انتظر منها إنجاب الذكر، ومن ثمّ قسوةُ أمها "قمرة "التي تعامل أبناءها كغنائم حرب، ومن جهة أخرى، الإذلالُ الذي تتعرض له في غرفة التحقيق، وهو إمعانٌ في تجريدها من وجودها ومن مشاعرها كامرأة وأمّ أيضاً.

هذه الرمزية التي اختارها الكاتب لعمل عقيلة؛ أي تلك الازدواجية الأخلاقية بين عملٍ نبيلٍ _كطبيبة_ وزرع القرنيات لاستعادة البصر، والممارسات اللاأخلاقية التي أجبرها عليها زوجها جراء عمله في المشرحة. ثمة رمزية ودلالة يأخذنا إليهما هذا الفعلُ، فقيام مخلوف بانتزاع القرنيات من عيون الموتى وبيعها وإجبار زوجته على زرعها؛ أي منح البصر لمن لا بصر له بعيونٍ فقدت صلاحيتها، ما هو سوى رمز لتبديل الموتِ بموتٍ آخرَ، ولانقسام المجتمع وتشظيهِ بين قيمٍ باليةٍ وحداثة مزيفة. وما بين الأصل والصورة عنه، ينمو عنفٌ تحاول عقيلة مغالبته، وتتمرد عليه بصمتٍ، لكنه في الوقت ذاته عنفٌ يكتنف جسدها كامرأة تعيش مع رجلٍ لا يحبها.

ومن صميم العيش الضاغط، ثمة شعورٌ بالعار جراء عيش الذات في عالم لا تريده، ذلك أن عقيلة تدرك عالمها ولا تتماشى معه. هو العار ذاته الذي يكتنف عوالم الأب المناضل "عزوز" كأحدِ أبطال الحرب المغضوب عليهم. ذلك أنه وبعد أن يُشطب اسمه من قوائم المناضلين، ورفضه تفجير مقهى أخيه المتهم بالخيانة، يتحملُ وصمة "الحركي-الجاسوس" ثلاثين عاماً، ذلك الإرث النفسي الثقيل ينتقل بدوره إلى ابنيه؛ عقيلة وميلود. وهو ما يدفعنا إلى التساؤل حيال قدرة المرء على حماية هوية أسرته في مجتمع لا يغفر تاريخ المرء ويسمهُ بالعار.

ينتقل السرد بين صوت عقيلة (السجينة) وعزوز (الأب المتهم بالخيانة) مع تدخل راوٍ آخر، هو صوت الراوي العليم الذي يدرك القصة ويستخدم لغته لإيصال تلك النغمة المشبعة بالسخط لدى عقيلة، لا سيما في أثناء انتزاع القرنيات. وهي النقمة ذاتها التي يشعر بها الأب إزاء رفاق السلاح والبلاد التي سلبتهُ نضاله وتاريخه المشرف. وأيضاً إلى النقمة الصامتة التي تغلّف مجتمعاً يحدث فيه اقتحام المتاحف، والاعتداء على منازل الهوى، بما يعكس التصدع المجتمعي قبل حدوث عاصفة العشرية السوداء، وقبل أن تصير البلاد بأكملها ساحة حرب.

لا يستثمر سعيد هنا في استعراض العنف والتشدد، إنما للقول بأن للعنف تفسيراً من خلال ضحاياه، وذلك لا يعني أنه عنفٌ مبرّر، بل هو في الواقع وجودٌ مطلق لأحداثٍ مدمرة، فالعنف لن يجلب سواهُ إلى حياة البشر. وما يقوم به المرء من عنف عائد إلى العاطفة والخوف هو في الأصل مشاعر يعمل عليها سعيد ويستدعيها في حيوات من يُدفَعون نحو أفعالٍ بعيدة عن المعيار الأخلاقي. هذا التشريح للعاطفة في عوالم أبطاله، سواء في الفكر الأخلاقي أو في العمل، والمقصود هنا (التعاطف مثلاً مع فتيات دار الهوى بعد أن يهجم المتشددون وتحدث الجريمة) والتعاطف أيضاً مع ميلود بوصفه ابناً لأبٍ مناضل يعيش في العار ويورثه الألم. هو ما يدفعنا إلى التعاطف لمجرد أننا نشعر بألمٍ إزاء شخص يتعرض للتعذيب، فمن المرجح أن نشعر بالتعاطف معه، وهنا تكمن لعبة الكاتب في دفعنا إلى التعاطف مع أبطالٍ؛ هم ضحايا ومجرمون في الوقت ذاته. لكن هذا لا يعني استعراضهم بناء على أحكام مسبقة، بل هو استخلاصٌ فني للأحوال التي تدفع الإنسان ليغير نظامه الأخلاقي، ولأن المحن التي مرّ بها سارت به إلى حتفه مثلما انحدرت البلاد إلى حتفها في نهاية المطاف.

"هل كانت حياتي ستسيرُ على ألطف حال لو أنني امتثلتُ لأمرهم ولم أغالب مجرى النهر؟" بهذا التساؤل الوجودي يختزل "عزوز" مأساة جيلٍ حُكم عليه أن يحيا في الظلام، وينمو في العتمة. وهو ما يجعل الرواية منفذاً لمن لا صوت لهم. لتكون عملاً ليس عن التاريخ فقط، إنما عرضٌ فنيٌّ ينقل الواقع الجزائري من خلال تشريح أفراده لجسد المرأة ولذاكرة المناضل المحترقة. هكذا في عالم ما بعد الاستعمار، يتحوّل السردُ بين ثنائيات متناقضة، ويمسي مقاومةً للتاريخ الذي ينقل الحقائق مبتورةً، وبمعزلٍ عن توزيع صكوك البطولة والخيانة، بل من جهة تحرر الإنسان من سجن الذاكرة، واستبعاد جسد المرأة عن ساحات المعارك، وعن النهر –في العنوان- النهر الذي ليس سوى قدرية التاريخ الذي يحاول الفرد مقاومته بلا جدوى. وهو أيضاً المحيط الذي يخلق الرغبة بالقتل (نويتُ قطع أنفاسه..) وينتهي بالرغبة المطلقة بالحرية، لتمسيَ الكتابة السردية أداةً تأخذ بيد الذات المدمّرة، وتمنحها فسحة، لتُوجَدَ بعيداً عن ضآلتها وفي مواجهة حقيقية مع ذاتٍ منفردة، وحرّة، ولا تقبل العنف.